山本 泰士 氏

博報堂 メディア環境研究所 所長

近年、メディア環境は目まぐるしい変化を遂げています。特に若者世代を中心に、デジタルデバイスの普及と多様なコンテンツプラットフォームの登場により、メディアとの関わり方が大きく様変わりしました。果たしていま、生活者にどのようなメディアとの関係が生まれているのでしょうか。まずは博報堂メディア環境研究所の「メディア定点調査2025」から若者を中心としたメディア接触からの発見を見ていきたいと思います。

「テレビ離れ」に変化の兆し?:10代と30~50代でテレビ接触時間が微増

まず今回、この原稿で注目したいのは「テレビ」です。2015年に152.9分あったテレビの1日当たり接触時間は、2025年には122.1分と約2割減少しています。この傾向は若年層で特に顕著で、15~19歳(以下10代)では133.7分から80.0分へ4割以上減少。20代では112.1分から74.8分へ3割以上減少しています。一方、60代に限ってみると218.2分から190.4分へと1割ほどの減少にとどまっています。 これを見ると世間で言われている「若者のテレビ離れ」という言説も理解できます。

ただ今年、この傾向に変化があらわれました。全体ではこれまで減少傾向にあったテレビの接触時間が、10代において2025年は微増。74.2分から80.0分になりました。そして、同様の変化はこれまで減少を続けた30~50代でも起きていたのです。

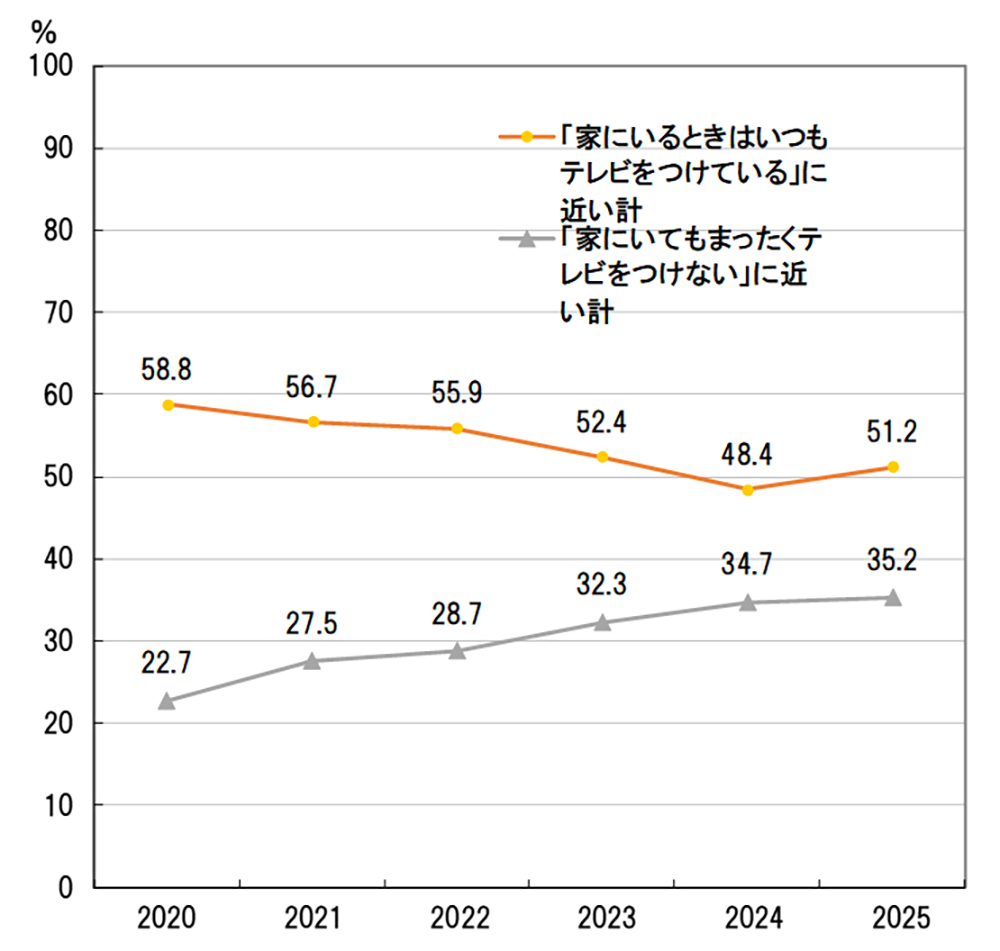

さらにメディア定点調査の、「家にいるときはいつもテレビをつけている」「家にいても全くテレビをつけない」のいずれに近いかを問う設問の結果を見てみると(図表1)、「いつもテレビをつけている」に近い、やや近いと回答した人の割合は、昨年まで減少傾向が続いていたのですが、今年微増に転じました(51.2% 昨年差2.8ポイント増)。これは10代にも同じような傾向がみられます。これらのデータは、スマホをはじめとするデジタルデバイスの普及が一層進む中でも、一部生活者においてテレビ視聴が再評価され、接触行動として一定の回帰が見られる可能性を示唆しているように思われます。

メディア定点調査での「テレビを見る」の定義は生活者に委ねられています。2006年当初はテレビスクリーンでリアルタイム視聴する意識が主流でしたが、近年はスマホやタブレットでのリアルタイム・見逃し配信視聴や、テレビスクリーンで様々な配信コンテンツを見ることも一般化してきました。テレビ接触時間の増加の理由を類推するため「テレビコンテンツを見る時間は増えたか?」と「テレビスクリーンを見る時間は増加したか?」この2点を考えてみましょう。

1. テレビコンテンツの視聴スタイルの多様化

テレビ接触時間が微増に転じた第一の要因として考えられるのが、テレビコンテンツの視聴スタイルの多様化です。若者世代を中心に生活者は決まった時間にテレビの前に座って番組をリアルタイムで見るという旧来のスタイルに縛られなくなってきています。

この変化を最も象徴するのが、無料の見逃し配信サービス「TVer」の利用率の急増です。2020年時点では19.8%だったTVerの利用率は、2025年には59.7%と約6割に達し、わずか5年間で3倍に拡大しました。無料で利用できる手軽さもあいまって、10~20代でも利用率は伸び続けており、テレビ番組を自分の好きなタイミングで視聴するスタイルが定着しつつあることが伺えます。

さらに、スマホでのテレビ番組視聴利用率も着実に増加しており、2025年には過去最高の33.1%を記録。10代では36.3%、20代では50.0%が利用しています。このようにテレビコンテンツがテレビスクリーンだけでなく、若年層にとって身近なデバイスであるスマートフォンでも視聴されるようになっているのです。いま、テレビとの接点は「リアルタイム視聴」から、配信も含めた「テレビコンテンツ視聴」へと広がり、その結果、一部年代でテレビ接触時間が微増に転じたと考えられるのです。

2. テレビスクリーンのマルチプラットフォーム化

さて、テレビ接触時間が一部で増加に転じたもう一つの要因として、テレビスクリーンが多様なコンテンツを楽しむためのデバイスへと進化している点が挙げられます。従来のテレビは「リアルタイム放送を見るための機器」でしたが、近年ではコネクテッドテレビの普及により、テレビスクリーン上で様々な動画配信サービスや無料動画サービスを楽しむことが当たり前になりました。

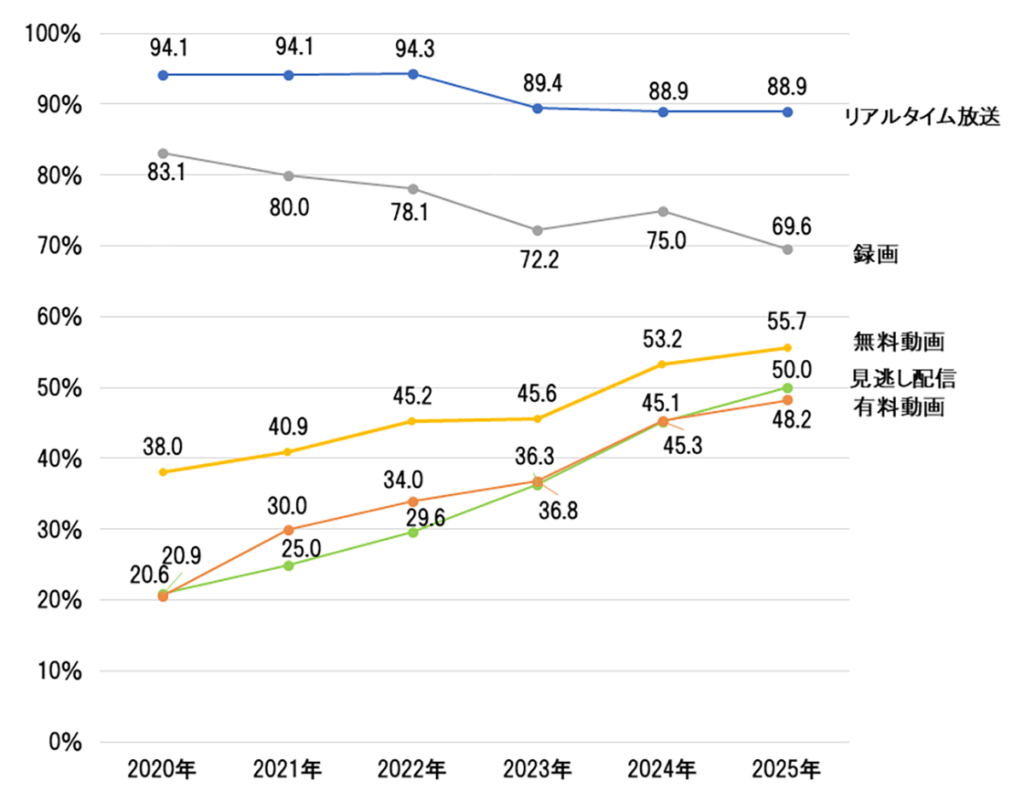

テレビスクリーン上で利用されるサービスを見ると、「TVer」などの見逃し配信の利用率が50.0%に達し、「無料動画」は55.7%、「有料動画」も48.2%と、いずれも増加しています(図表2)。10~20代の若年層も一貫して増加傾向にあります。コネクテッド時代、テレビスクリーンはリアルタイム放送だけでなく、多様な配信コンテンツを楽しむための「マルチコンテンツプラットフォーム」になりつつあるのです。

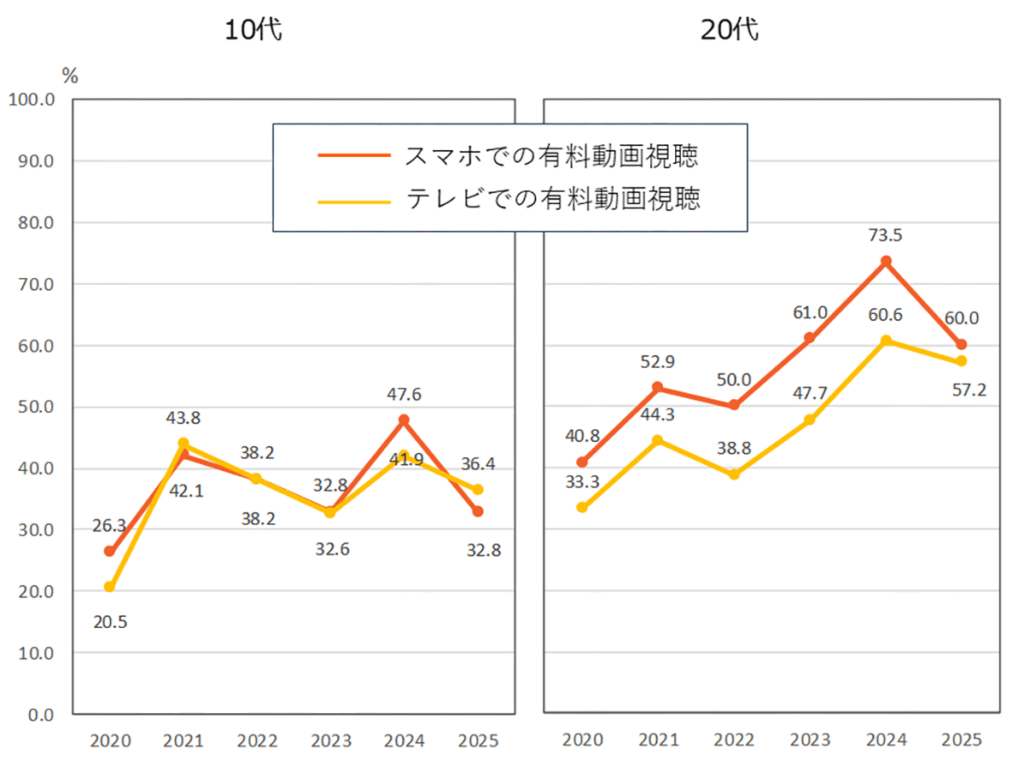

そしてコネクテッド時代ならではのテレビスクリーンの新たな体験価値も見えてきました。いまや有料動画はスマホとテレビの両方で視聴できるコンテンツですが、2025年の調査では10代の有料動画のテレビスクリーンでの利用率がスマホを逆転。20代では2024年まではスマホでの利用率の方が高かったものの、2025年にはテレビとの差がわずか2.8ポイントにまで縮まりました(図表3)。有料動画で配信されている映画やドラマなどより集中、没入して楽しむコンテンツにおいて、スマホよりも大画面のテレビスクリーンで視聴したいというニーズが高まっているのです。いまテレビスクリーンはコネクテッド時代ならではの「見たくなる」新たな価値も発揮しつつあると言えるでしょう。

コネクテッド時代のメディア選択

コネクテッド時代、テレビスクリーンとスマホで視聴できるコンテンツの境目が薄くなりつつある現在、スマホではSNSや無料動画、テレビスクリーンでは映画やドラマといった没入感のあるコンテンツ、というように、気分や状況に応じてデバイスとコンテンツの組み合わせを選択するメディア行動が生まれています。気分や状況に応じてデバイスとコンテンツが自由自在に使い分けることが可能になった今、果たして生活者は、どのような気分を元にメディア・コンテンツを選択しているのでしょうか?メディア環境研究所では、生活者のメディア接触のありかたを2つの軸で分析し、「平要快熱」という4つのモードで捉えました。

◯ 2つの心理モード

一つ目の軸は、「なんとなく」と「わざわざ」という接触感覚の変化です。これまではテレビが「なんとなく」接触するもの、インターネットが「わざわざ」利用するものというイメージでした。しかし、最近ではスマホのタイムラインが 「なんとなく」 触れるものになり、 テレビを 「わざわざ」つけるようになっているという実態が見えてきました。

二つ目の軸は、個人の中に存在する「矛盾」です。「タイパ(タイムパフォーマンス)」に代表される、情報を効率的に取得しようとする「機能的」な行動がある一方で、「同じコンテンツを何回も観る」といった、心地よさや楽しさを優先する「情緒的」な行動も存在します。

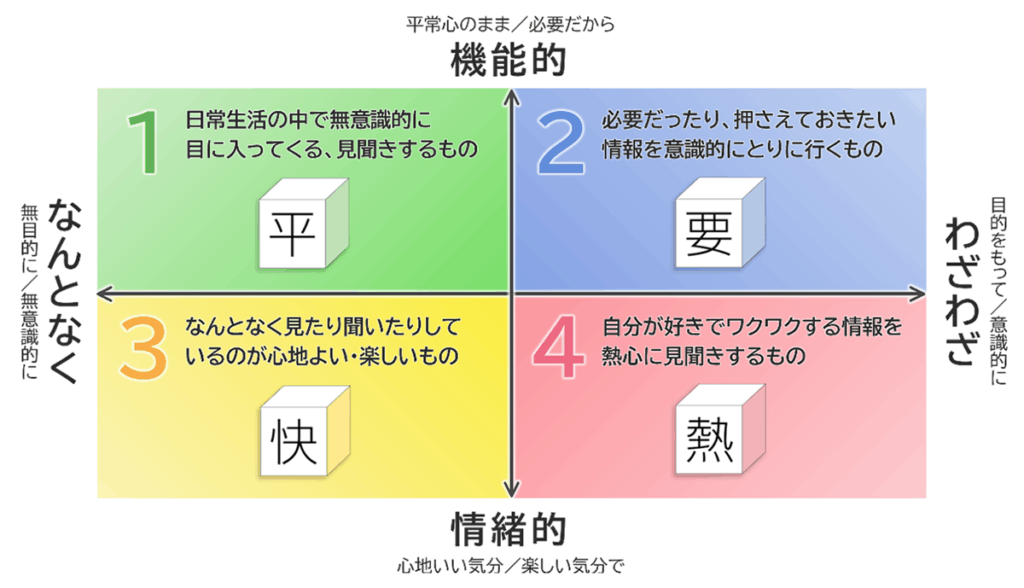

この2つの軸を組み合わせ、4つのモードに分類しました(図表4)。

- 平(なんとなく、機能的):街頭広告のように、自然に目に入る情報の領域。

- 要(わざわざ、機能的):仕事や生活に必要な情報を効率的に得る領域。

- 快(なんとなく、情緒的):心地よくメディア・コンテンツに接触していたら時間が過ぎてしまうような領域。

- 熱(わざわざ、情緒的):推し活のように、強い情熱を持って情報を取りに行く領域。

「平要快熱」4つのモードの特徴

この4つのモードを生活者が普段接触しているメディア・コンテンツを分類する調査を実施。その結果、各モードの特徴が明らかになりました。

- 平:ニュース番組や屋外ビジョンなど、街中や公共交通機関で「ながら見」されることが多く、広告への不快感が最も低いという特徴があります。

- 要:新聞や学習系動画、ECサイトなどが該当し、知りたい情報へ素早くアクセスし、タイパを意識する傾向が強いです。

- 熱:映画、ドラマ、コミック・小説などが含まれ、好きな対象に深く没頭することが特徴です。オンデマンドでわざわざ視聴するコンテンツも多く、エンゲージメントの高さがうかがえます。

- 快:SNSや短尺動画、音声コンテンツなど幅広い接触が見られ、4つのモードの中で人々が最も多く選択するモードです。

「快」をベースにした新しい情報生態系

この実態をより深く知るため、何らかの好きなコンテンツがある人に一日のメディア生活を振り返り「平要快熱」どのモードでメディア接触を行っているかのインタビュー調査を実施。その結果、「快」をベースにした新しい情報生態系の姿が明らかになってきました。

- 無料動画&アニメ好きのSさん(50代男性):新作アニメに集中する「熱」に対し、「快」は既にみたことのある作品を長時間BGM代わりに流すことで日々心地よい時間を過ごしています。

- ドラマ好きのYさん(20代女性):「熱」が心を揺さぶり画面にかじりついてみたいドラマ作品である一方、「快」は倍速視聴もしながら気軽に楽しめて日常に活力をくれるドラマであり、“マインドフルネス的時間”として機能していました。

- ドラマ&バスケ好きのTさん(40代女性):「熱」が集中して観る時間であるのに対し、「快」はSNSでファンアートや日々の関連投稿を眺める時間。「熱だけでは好きは続かない。快で熱量を持続させている」と語り、「快」は好きなコンテンツへの熱意を長く保つための“養分”となっていました。

- ニュース好きのIさん(20代男性):「要」が新聞などで効率的に知識を得る行動であるのに対し、「快」はニュース解説ポッドキャストなどを気軽に楽しみながら、要で得た知識をさらに深めていました。

このように、「快」は気軽に心地よく過ごせるベースモードでありながら、他のモードとも有機的に連動し、コネクテッド時代のメディア生活を支えるベースの存在になっているのです。

「快」ベースの情報生態系への向き合い方

では、企業はこの情報環境に対してどのように向かい合えばいいのでしょうか?いま生活者はこの「快」ベースの情報環境を心地よいものと感じ、日常生活を楽しんでいます。それゆえにその楽しい気持ちを助けるものは歓迎し、壊されることは迷惑がられます。そんな彼らの情報環境の維持を「助ける」「壊さない」というアプローチが「快」にとっては肝要です。

そのアプローチの一つ目は「フェイクではないこと」、つまり情報の確からしさの提供。そして、二つ目は「ハズレがなさそうに思えること」の提供です。ハズレがなさそうというのは、例えば、おすすめされる理由が複数あることや、おすすめしてくる人やメディアが複数あること、すでに自分が経験済みの既知の情報だったりすることです。そして、忘れてはいけないのはそもそも「不快でない」こと。企業は情報への需要だけではなく、不快に対しての配慮することも必要なのです。

では、このようなことを前提として生活者とどのようにコミュニケーションをとっていけばいいのでしょうか?ここでは3つのポイントを提言したいと思います。

- 「快」の情報圏に入り込む:快の情報空間は、SNSでのシェアやアルゴリズムによるお薦めなど、他者経由の情報でできています。その意味で切り取られやすく、シェアされやすいコンテンツ設計が重要です。

- 段階的な情報設計:いきなりセールスに誘引するのではなく、心地よい情報のフローの中で複数の接点を経て魅力や信頼性を高める流れが必要です。

- 連続性サポート:ブランドやコンテンツへの気持ちが高まり「気になる!」と思ったことに、すぐ対応できる情報の受け皿を作っておくことが重要です。その瞬間を捉えないと、生活者との縁も切れてしまうことになりかねません。メインだけでなく、サブの情報、Tipsも含めた情報を用意しておく必要があるでしょう。

「快」ベースの情報環境に無理やり入り込まず、そっと寄り添いながら信頼を重ね、情報を浸透させていく。人々の嗜好性を捉え、段階を踏んだアプローチこそがビジネスチャンスにつながると言えるでしょう。

さて、ここまでご覧いただいたように、様々なデバイス・コンテンツがコネクテッドになる時代、テレビコンテンツの見られ方、テレビスクリーンの使われ方も大きく変化しています。その自由自在なメディア接触の中で生まれた「快」ベースの情報生態系は生活者の情報行動を大きく変えているのです。このような変化にどう対応するのか?御社が生活者と接点を作り効果を生み出すため、今回の洞察がヒントとなれば幸いです。

では他にも、これからの生活者を捉えるための様々なインサイトを発信しています。ぜひともご活用ください。

山本 泰士(やまもと やすし)氏

博報堂 メディア環境研究所 所長

2003年に博報堂へ入社し、マーケティングプラナーとしてキャリアをスタート。2011年からは生活総合研究所で未来洞察に携わる。2015年に買物研究所へ移り、2020年に所長に就任。複雑な情報・購買環境下でのインサイトを洞察する。2021年よりメディア環境研究所へ異動し、メディア、コミュニティ、コマースの境界がなくなる時代のメディア環境について研究・発信を行う。2025年6月よりメディア環境研究所所長に就任。著書に『なぜ「それ」が買われるのか? ~情報爆発時代に「選ばれる」商品の法則』(朝日新聞出版)がある。