寺地 祐太 氏

楽天グループ株式会社 マーケティングディビジョン

グループマーケティング統括部 ディレクター

1. 問い直すきっかけとしての“届かなさ”

少し前に高校生や大学生といった若い世代の方々と直接話す機会に恵まれました。その会話の中で、私たちは学生を含めた若年層に向けた広告やコミュニケーションがまったく届いていないという実感を持ちました。どれだけ丁寧にサービスをつくっても、どれだけ魅力的な広告を出稿しても、企業としての存在や思想が伝わっていない。この“届かなさ”こそが、今あらためて企業と人、特に学生を含む若年層との関係性を問い直すきっかけになっています。

2. 見えなくなった“企業”、すれ違う認知構造

楽天グループは、モバイル、EC、Fintech、エンタメなど70以上のサービスを提供しており、これらの多様なサービスを楽天会員を中心としたメンバーシップで有機的に結び付けることにより、「楽天エコシステム(経済圏)」という独自のビジネスモデルを構築しています。しかし、学生にヒアリングしてみると「楽天って何をしている会社なんですか?」という問いが返ってきます。楽天という言葉は知っている、個別のサービスは知っていても、それらのつながりや背後にある“企業の存在”はほとんど意識されていません。

これは楽天に限った話ではなく、今の若年層に共通する“認知の構造変化”だと感じています。特にZ世代・α世代にとっては、企業情報に自らアクセスしようとする機会はほとんどなく、偶然出会う“レコメンドされた文脈”にしか存在できないのが現状です。(偶然と言ってもフィルターバブルの中の計算された偶然ですが)。

3. 若年層チーム再定義と“距離の測定”

こうした状況に対する危機感から、私たちは社内で “若年層チーム”のあり方を見直しました。従来「楽天学割」として若年層向けプログラムを提供していたチームの名称を今年の4月に「若年層エコシステムアクティベーションチーム」へと改め、そのミッションを抜本的に再定義しました。

今までは「楽天学割」というプログラムを成長させることをミッションにしてきましたが、これからは「楽天エコシステム」全体における若年層を増やし活性化していく必要があると考えたからです。出発点にあったのは、「今のままでは何も届いていないのではないか?」という問いでした。

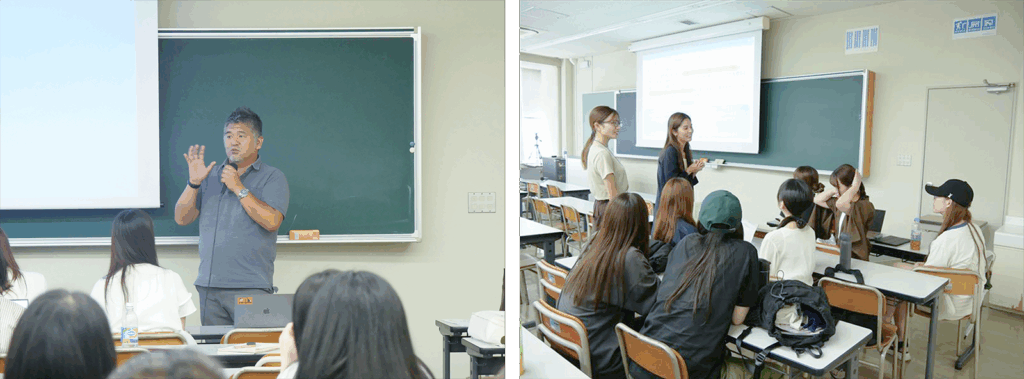

その活動の一環として、昭和女子大学現代教養学科の学生の皆さんと共にZ世代の行動様式や購買行動等を深く掘り下げながら、Z世代に向けた新たなサービスデザインの構想に取り組むプロジェクトの過程そのものが、私たちにとって非常に貴重な経験となっています。広告を出稿する側の視点では見えなかったリアルな声や感覚に触れ、現状の“認知のズレ”をより立体的に捉えるきっかけとなっています。

4. 企業の“問い”を手がかりに、出会いの文脈を見つけていく

現在の若年層チームは、比較的若いメンバーを中心に構成されています。若年層をターゲットにした取り組みを進めていくうえで、近い感性や生活者視点を持つメンバー同士で議論することが重要だと考えているからです。同時に、新卒・中途の両方の出身者がおり、これまでのキャリアも営業、広告、ソーシャルメディア、Webディレクターなど多様な分野にまたがっていて、異なる視点が混ざり合うことでチームの厚みを支えています。

このチームが今、学生との対話や調査を通じて、“共感されうる企業の像”や“共鳴しうる問いの在りか”を明らかにしていこうとしています。 まだ道半ばではありますが、今回の昭和女子大学の皆さんとの取り組みを通じてすでにこの世代のリアルな声を直接聞くことができ始めています。ここから「なぜ楽天である必要があるのか?」といった“問い”を軸にしたストーリーテリングを考えていけると良いと思っています。企業が一方的に答えを発信するのではなく、どんな問いを持ち、どんな姿勢で社会と向き合っているのかを開示することが、今後ますます重要になっていくと感じています。

ここで言う “企業の問い” とは、 単なるスローガンや理念ではありません。 たとえば楽天には 「イノベーションを通じて人々と社会をエンパワーメントする」というミッションがありますが、これはあくまで“答え”の部分だと考えています。

その背後には、

- 「今、社会に必要な変革とは何か?」

- 「なぜ私たちがそれを担うのか?」

といった、企業が自らに投げかける“問い”が存在しています。 つまり、ミッション・ビジョン・戦略の根底には、企業なりの視座や問題意識=“問い”があるはずなのです。

若者たちは、“企業の答え”よりも“企業の問い”に共感するのではないか──。「なぜそれをやっているのか?」、「その問いは、自分の関心や違和感とつながっているか?」。そうした“問い”が交差したとき、はじめて企業は「発見される存在」になりうると考えています。

5. 「気づかれ方」と「行動の一貫性」をデザインする

AIが生活に深く浸透し、情報のレコメンドがますます高度に最適化されていく時代において、企業と人との出会い方にも大きな変化が生まれています。ユーザーは、自分に合う情報しか届かない世界を生きており、“偶然の出会い”や“想定外の発見”は減少の一途をたどっています。そんな中で、企業としてどう「見つけてもらうか」ではなく、どう「自然に現れるか」という問いが、今ますます重要になっています。

今の若者は、企業を“探して”くれません。検索もしないし、広告にも構えてしまう。だからこそ、企業がどんな場面で、どんな文脈で“出会われる存在”になるかをデザインすることが、私たちの大きな課題となっています。しかもそのとき問われるのは、企業の語る「言葉」よりも「ふるまい」です。 「言っていることと、やっていることが一致しているか?」、「日々の活動に、一貫した想いが宿っているか?」。こうした視点で見たとき、企業の“らしさ”とは、広告コピーではなく、行動の積み重ねの中ににじみ出てくるものだと思うのです。

だからこそ、広告だけでなく、プロダクト、サービス、社内文化、発信の仕方にいたるまで、私たちは「気づかれ方」と「ふるまいの一貫性」を整え続けなければなりません。それが若年層に限らず、これからのあらゆる世代との出会い方を決定づけていくのだと感じています。

6. 結び:「問いの共有」がつなぐ未来の企業像

“認知距離”とは、単なる情報の量や広告接触頻度の差ではありません。それは「共有している問いの有無」の距離です。

企業がどんな問いを持っているか。なぜその問いに取り組んでいるのか。どんな未来を描こうとしているのか。 それらが、学生自身の興味や不安と交差したとき、企業は“発見”され、“共感”され、“選ばれる”。

広告だけでは、もう伝わらない。だからこそ、これからは“感じてもらう企業”になるための調整を、一歩ずつ始めていこうとしています。

寺地 祐太(てらち ゆうた)氏

楽天グループ株式会社 マーケティングディビジョン

グループマーケティング統括部 ディレクター

1997年、学習院大学卒業。同年、日本電信電話株式会社に入社。2006年、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社に転じ、デジタルサービスやリテールセールス等を経て、商品部門のマーケティング責任者およびEC事業責任者を歴任。2020年、楽天株式会社(現楽天グループ株式会社)に入社し、グループ全体のマーケティング戦略・施策を推進。2023年からは部門人事も担当。