十河 瑠璃 氏

株式会社博報堂 研究デザインセンター 生活者発想技術研究所 上席研究員

最近、SNSなどでよく目にする「○○界隈」という言葉。どのような意味合いなのか、また、どのような使われ方をしているのか。そのような言葉が生まれる背景や関連する消費スタイルなどについて研究を続けていらっしゃる十河瑠璃さんに「界隈」をテーマにお話を伺いました。

SNSが広めた「界隈」というワード

───まず、十河さんが現在取り組んでいらっしゃる研究分野についてお話し願えますでしょうか。

十河 以前は博報堂生活総合研究所におりましたが、そこから現業のマーケティング部署を経て今は生活者発想技術研究所で生活者の新しい消費行動やコミュニティのあり方について研究しています。

「界隈」という言葉は一部ではかなり前から使われていましたが、特にここ数年XやTikTokなどのSNSでよく見かけるようになったと肌で感じており、使われるようになった背景などに関心を持ち研究を始めました。界隈というものがどのように形成され、どんなモチベーションで生活者が集まっているのか。そして界隈という新しい生活者の集まりを起点に生まれる消費、すなわち「界隈消費」がどういうものなのかを分析し、11月には若者の消費行動として「界隈消費」を最初に提唱されたSHIBUYA109 lab.の皆さんとの共同研究レポートも発表しています。

───界隈という言葉が使われている背景について、どのように分析されていますか。

十河 私たちは、界隈という言葉が一過性の流行語ではなく、生活者のあり方の変化に応じて定着しつつあるものなのではないかと思っているのですが、その背景にはやはりSNSの影響があります。SNSのアルゴリズムやコロナ禍により、自身の「好き」や興味関心を軸にした情報摂取が中心となったことで、生活者は自分と同じものが好きな人とのつながりをより強く求めるようになりました。

K-POP界隈や日本酒界隈といった言葉は、このような生活者のニーズを引き受けるかたちで、同じものが好きな人々をくくる言葉、同じものが好きな人を可視化するための言葉として使われています。こうした○○界隈のような生活者発の言葉は「あ、それ、わかる、わかる」という共感や、「実は私もそうなんだよね」といった感覚を呼び起こしやすいため、企業から発信される言葉よりも広がりやすくなっているのかなと思っています。

共感によるつながりをくくる言葉

───確かに、界隈という言葉は単なる流行ではなく、多くの人が使える言葉として定着している、いわゆる文化の一つになっている言葉だと思います。このように、言葉が定着する条件とはどのようなものなのでしょうか。

十河 たとえば「推し活」も、今でこそ企業からの発信にもよく使われますが、もともとはアイドル界隈の方々が使っていた言葉が広がっていったものです。やはり企業から言われた言葉と違って、“自分自身の共感と熱量が乗る”ということが定着する条件の背景にはあるように思います。

界隈には、K-POP界隈、アイドル界隈といった同じものが好きな人をくくる界隈もあれば、お風呂に入らないことを宣言する人たちを指す風呂キャンセル界隈、TikTokなどで自身が90度ずつ回転する様子を撮り投稿している回転界隈など、一見なぜ盛り上がっているのかよくわからない界隈もあります。しかし、実は全部背景は同じで、やはり“共感できる人とつながりたい”という思いがベースにあると考えています。たとえば、本来は「お風呂に入らない」というのは人に言いづらいことだけれど、誰かが風呂キャンセル界隈と言ったことによって、病気や疲れからお風呂に入るのがつらいと感じている人たちが「自分も実はそうなんだよね」「わかる」といった感じで言い合えた、それを通じてつながれた。そのような“共感とつながりを実感できる”ものが生活者に根づく言葉の背景にあるのではないかと思います。

───こうした言葉は、SNSというメディアに親和性の高い若者世代により広がりやすいのでしょうか。

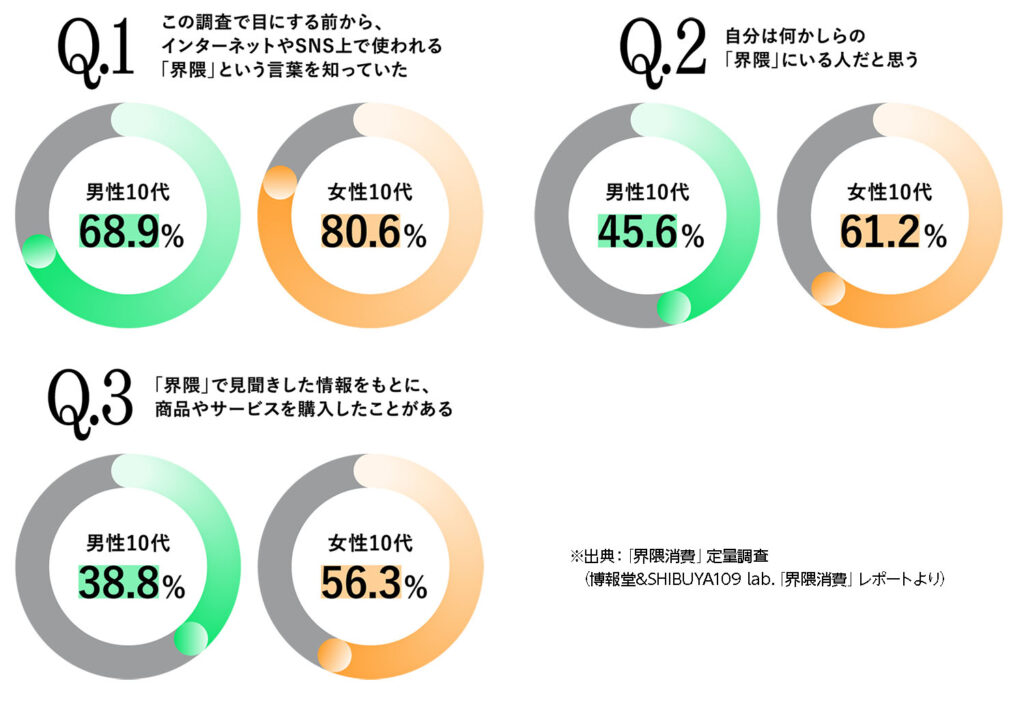

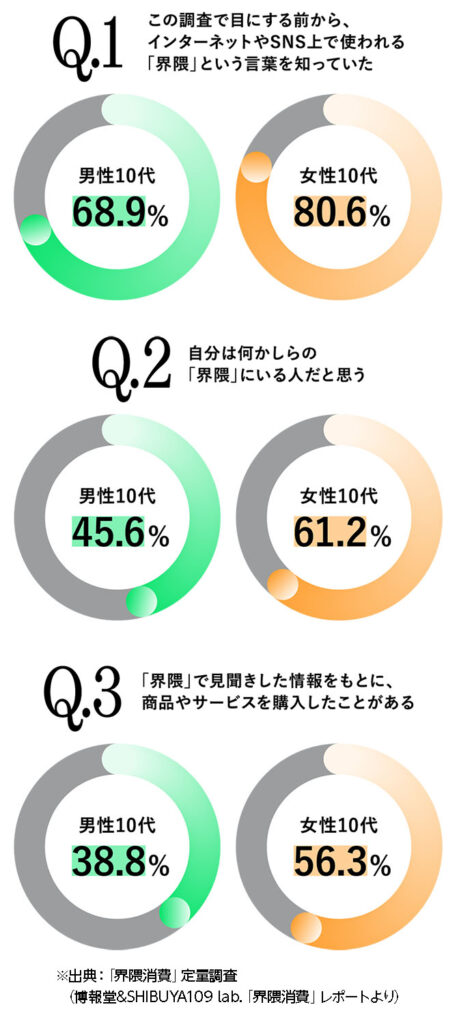

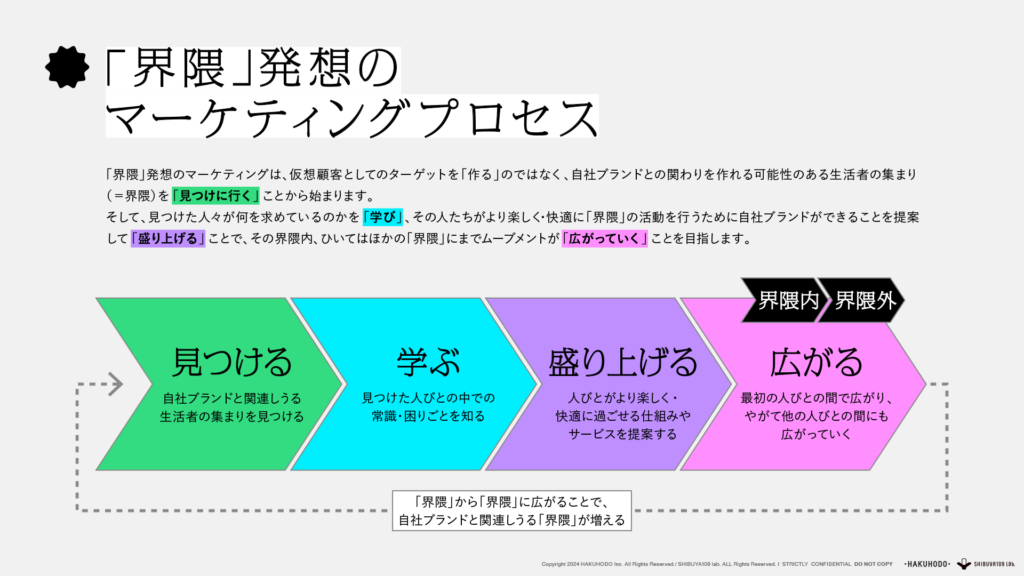

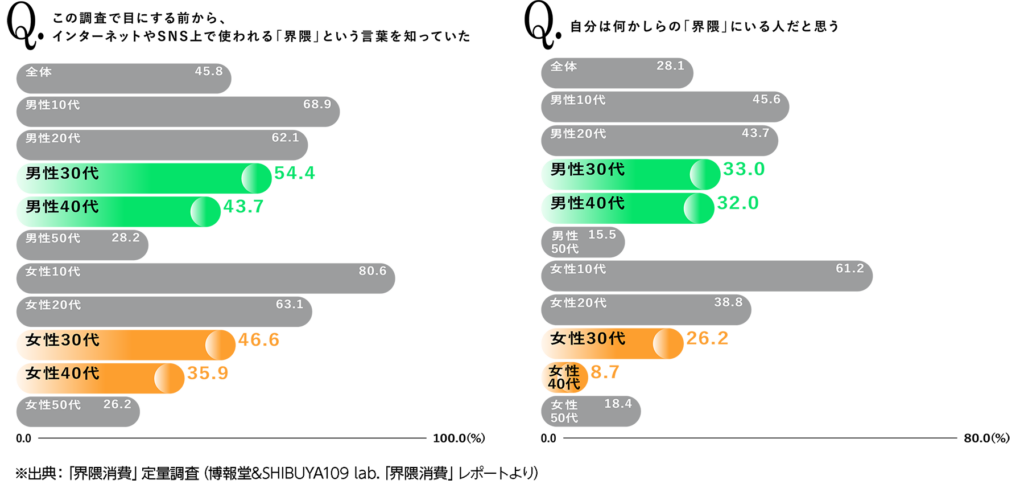

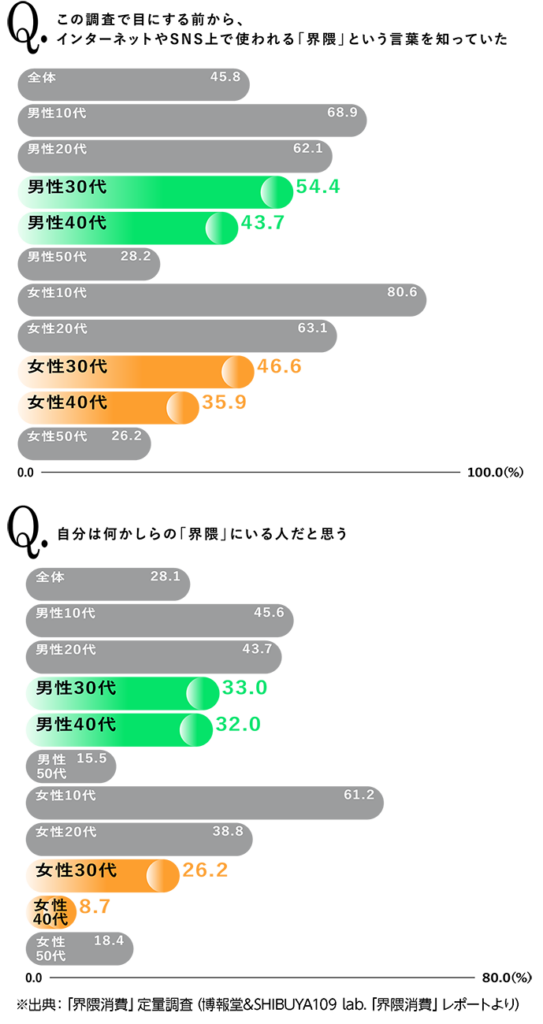

十河 その傾向は強いと思います。界隈消費という言葉も、若者研究を専門とするSHIBUYA109 lab.さんがZ世代との対話をきっかけに提唱されたものですし、我々の調査でも10代における「界隈」という言葉の認知度は男性が68.9%、女性が80.6%と若年層で非常に高いです。ただ、界隈という言葉はもともと、趣味への感度が高い人やサブカル系の人々の中では年齢を問わず使われていたものなので、そこを若い人がキャッチし、さらに広がったのではないかと思います。

───界隈にはネガティブな意味合いもあるのでは、という指摘もあります。コミュニティとして悪い印象での使われ方はあるのでしょうか。

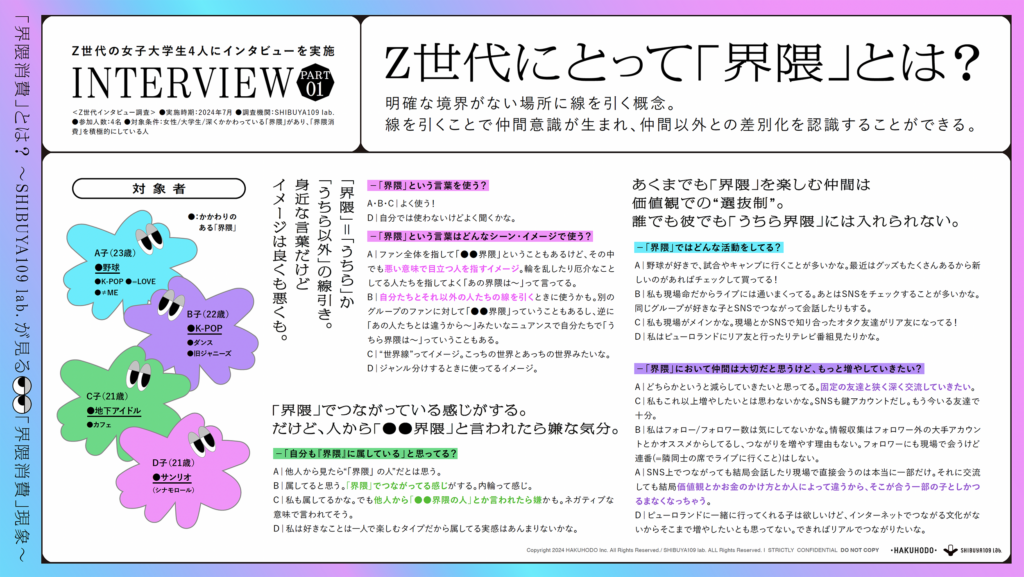

十河 たしかに、界隈という言葉は使い方が難しい側面もありますね。たとえば若い人が、「私、K-POP界隈なんだ」と自分で言うのはポジティブな意味ですが、中には人を揶揄するような使われ方をする界隈もあります。Z世代の間では、界隈は「うちら」と「うちら以外」を線引きするための言葉としても使われているため、本質的に「うちら以外」という、自分とは違う人を疎外するという意味があるんです。

このように、ポジティブかネガティブかは文脈次第のため、自分で言うのはいいけれど、人から言われるのはちょっと嫌だと感じる人も少なくありません。

───なるほど。界隈がコミュニティを指す言葉であるがゆえに、人を区別する、好きか嫌いの区別のような意味合いで使われている側面があるのですね。

十河 私たちも、実際どんな界隈があるのだろうとSNSをいろいろ見ているのですが、明らかにネガティブな意味合いの使われ方もあります。たとえば“和室界隈”。垢抜けない感じがする配信者の背景に和室が映っていることが多いということに由来して、垢抜けない人のことを揶揄するためにくくろうとする言葉です。

ただ、言葉自体にはそういう良くない意味合いもありはするのですが、界隈という言葉で「自分たち」と「自分たち以外」をくくろうとしていること自体に意味があると考えています。おそらく界隈という言葉が出てきたのも、自分たちと自分たち以外を自らくくろうとしないと、人とつながれない環境になってきているからなのではと思っているんです。

以前なら、“アムラー”といえば誰が聞いても安室ちゃんファンだなとわかるくらい、同じものを好きな人がたくさんいました。でも、今は好きなものがあまりにも多様化しているので、自分と同じものが好きな人がどこにいるのかがすごく見えづらくなっています。そうしたときに、K-POP界隈といえば「K-POPが好きな人たち」ということで仲間になれるし、風呂キャンセル界隈も「風呂に入るのがちょっと苦手な人」というところで連帯できる。他者とつながることが難しくなった時代に、どうにか気が合う人とつながろうとした結果として現れてきた言葉という側面もあるのかなと考えています。

界隈は緩くて曖昧なつながり方

───そのような見えづらい時代に、若い人たちはどのようにコミュニティをつくっていっているのでしょう。

十河 現代の若者は、コミュニティがどんどんクローズド化しています。コロナ禍でなかなか外に出られないという環境が長かったため、自分と身近な友だち、かつ、気の合うごく少数の人とだけつながっていればいいといった傾向がかなり進行した印象があります。若い人に、界隈の友達を増やしたいかと聞いても、あまり増やしたくないと答える人が多いのです。SNSで何々が好きな人とハッシュタグをつけてつながって、それで“うちら界隈”と認定した人が数人できたら、もうそれでいい。

逆に、あまりいろいろな人とつながりすぎると、それはそれで面倒くさいんですよね。それこそ推し活界隈では、お金の使い方が自分と違う、推しのライブに実際に行ける頻度が全然違うといったことでトラブルになりやすいので、気の合うごく少数とだけつながるといったあり方が若い人の中では広がっているように思います。

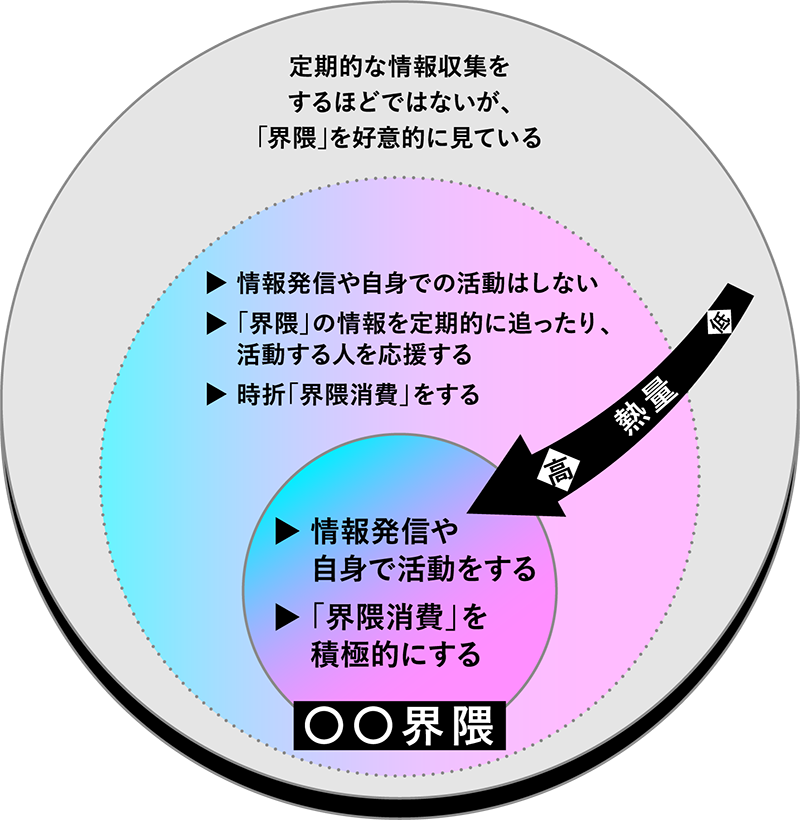

また、界隈の良さはその“曖昧さ”にあると思います。界隈は、ファンコミュニティとよく似ていると思われがちですが、実はちょっと違う界隈も多くあります。ファンコミュニティというと、やはりすごく熱量の高い人が集まっていたりするので、推しに対してものすごくお金を使っていないと負けた気分になったり、みんなほど頑張っていないから駄目なんじゃないかと落ち込むといったことになりやすい。

一方で、界隈は熱量が高い人だけではなくて、ちょっと好きくらいの人も全然いますし、たまにお金を使うくらいの人も同じようなスタンスの人とつながることができます。だから、界隈くらいの距離感がちょうど良いと感じる人が多いのではないでしょうか。

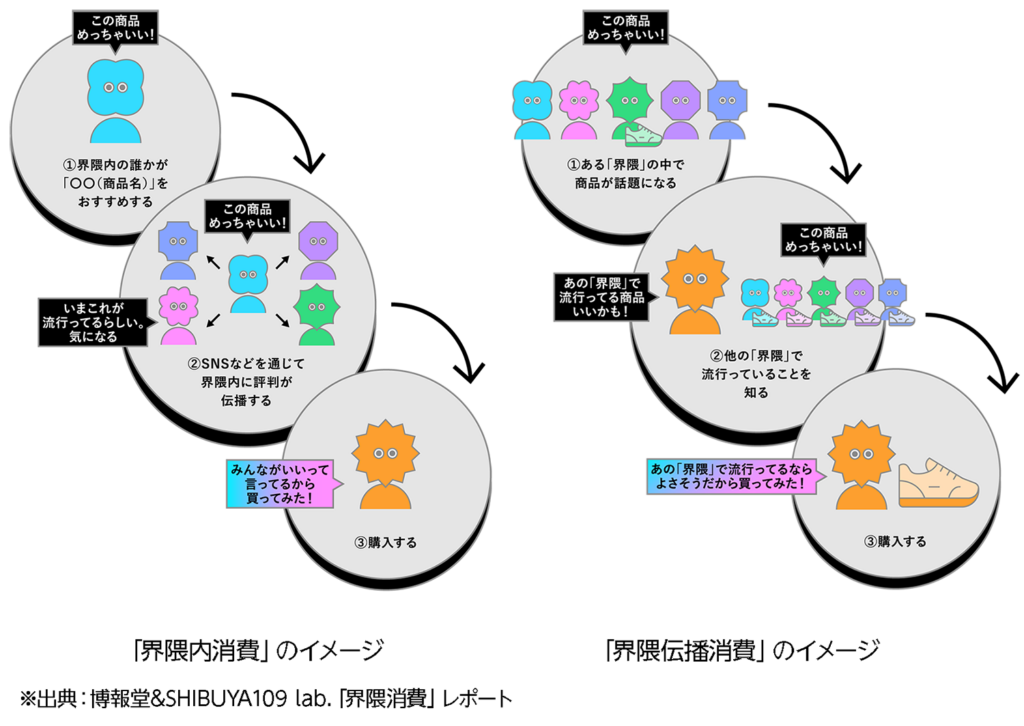

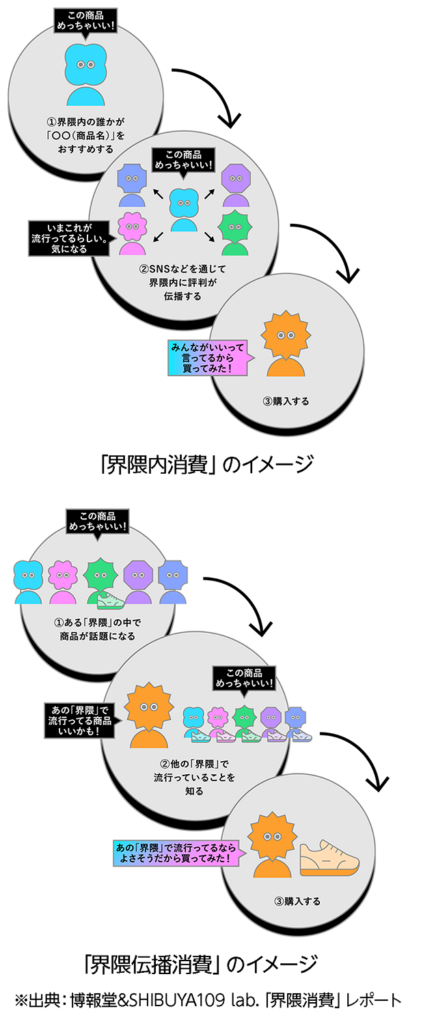

※出典:博報堂&SHIBUYA109 lab.「界隈消費」レポート

───確かにファンダムと言うとものすごく強い緊張感がありますね。緩い言葉はその人の気持ちも楽にするところがあるのですね、きっと。

十河 そうだと思います。界隈に関しては、どこからどこまでが界隈というのもかなり曖昧で、熱量もさまざまですし、出入りも全然自由ですね。そういう曖昧さがあるからこそ、自分とコミュニティとのちょうどいい距離感が取りやすい。対人関係ごとに異なる自分が存在すると考える「分人主義」が浸透した現代に合ったコミュニティのあり方なのかなと思っています。

───界隈という言葉には緩いながらも自己肯定の意味合いもあるのでしょうか。

十河 みんな、自分たちをうまく言い当ててくれる言葉を心のどこかで求めていると思うのです。メディアが積極的に使うようになったから広がったという側面もあるでしょうが、推し活は特にそれがうまくはまった人が多かったと思います。かつての「いい年してアイドルやアニメグッズにお金を使うのはよくない」といった価値観を覆してくれた、前向きに肯定してくれたということで受け入れられたのではないかと。界隈についても、「そのジャンルがちょっと好き」くらいの人やさまざまなジャンルに興味を持っている人が自己を規定したり、自分と同じ仲間を見つけたりする上ではすごく使いやすい言葉で、しっくりきやすいところがあったのでしょう。

界隈に寄り添うことで生まれる消費

───界隈消費は、今後どのようになっていくと思いますか。

十河 界隈消費に関しては、二種類のパターンがあると分析しています。一つは、界隈の中で信頼されている人が「これ、いいよ」と言って盛り上がったことで広がっていくタイプの「界隈内消費」。もう一つは、その界隈内で盛り上がった消費がほかの界隈にまで広がっていく「界隈伝播消費」です。今は、どちらかといえば「界隈内消費」のほうがかなり多いのですが、今後は界隈から界隈に広がっていく「界隈伝播消費」も伸びてくるのではないかと思います。

───界隈消費を狙っていくという点ではいかがでしょうか。

十河 界隈消費をどうつくっていくかというよりも、考え方としては枠外発想が必要になる場面、たとえば自社のプロダクトを新しい層に売っていくにはどうすればいいか、どんな新商品をつくって誰に売っていくべきかを考える際に、界隈をどう活用するかを検討するほうが正しい気がしています。

というのも、マーケティングで言うところのターゲットとは自分たちの商品ありきでそれを誰に売っていくかということだと思うのですが、界隈というのは既に存在している集団なので、彼らを変えることは結構難しいんですね。なので、界隈をねらっていく、界隈消費を起こすということは、“界隈に寄り添う”ということにならざるを得ない。界隈が求めているものをつくる、寄り添っていくという形にならざるを得ないのです。そうしたときに企業側からのアプローチとしては、自社と親和性のある界隈を「見つけ」、その界隈の人にとっての常識や困りごとを「学び」、彼らがよりその界隈での活動を楽しむ(=「盛り上げる」)ために自社は何ができるかを考えるという視点に立つことが求められるのかなと思います。

───界隈の発生自体をねらっていくのはすごく難しいということですか。

十河 界隈をつくるというのは結構難しいことだと思っています。我々は11月発表のレポートで界隈をモチベーション別に7種類に分類したのですが、「風呂キャンセル界隈」のような突発的に出てくるミーム系の界隈以外は基本的にすでに存在しているか、生活者のインサイト起点で自然発生するものです。そのため、界隈発想のマーケティングでは自社と親和性のありそうな界隈を探すというのが最初に来て、上記のプロセスを経てその界隈からの支持を得た結果、自社商品やサービスのファン界隈ができることを目指す、と捉えていただくのがよいかと思います。

トレンドの本質を見抜く目を

───界隈のような言葉は、今後さらに定着して使われていくと考えられますか。

十河 そうですね。先ほども触れた界隈という言葉の認知度ですが、10代が圧倒的に高いのは確かなのですが、30~40代でも40~50%程度あるんですね。自分が何かしらの界隈にいると考える人も、男性30-40代で30%強、女性も30代では30%弱いるので、かなり広がってきている実感がありますし、今後もより上の世代にまで広がっていくのではないかとは思います。

───今後に期待できそうですね。最後に、本誌の会員社、読者の皆さまに、このような拡散する言葉を把握することが、どのような効果をもたらすのかといったアドバイスをいただけますか。

十河 トレンドワード化している言葉は一過性のものと感じてしまうと思うのですが、実はそこに結構大事なことが隠れていることもあると思っています。

風呂キャンセル界隈が盛り上がったのも、なかなか自分からは言いにくいことをほかの人が言ってくれた、こういう願望を持ってしまっているのは自分だけじゃないんだとある種元気づけられた人が意外とたくさんいて、うねりが起きたということだと思います。パッと見た印象では一過性のものにしか見えないものにも、何か裏側には生活者の重要な思いが隠れているかもしれない、ほかのトレンド、大きな潮流と共通する部分が根っこにはあるかもしれないという気持ちで注意深く観察することで、大きな気づきを得られるのではないかと思います。

───大変、興味深く「言葉」が果たす意味をお話いただきました。本日はありがとうございます。

(Interviewer:中塚 千恵 本誌編集委員)

十河 瑠璃(そごう るり)氏

株式会社博報堂 研究デザインセンター

生活者発想技術研究所 上席研究員

2013年博報堂入社。管理部門を経て、生活総合研究所で消費行動を中心とした生活者研究に従事。その後、マーケティングプランナー・ディレクターとして自動車や商業施設・消費財などの様々な領域のマーケティングを担当、2024年より現研究所設立に伴い現職。よりよく生きるための消費や暮らしのあり方について研究している。