小出 誠 氏

一般社団法人デジタル広告品質認証機構(JICDAQ)事務局長、

公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 客員研究員

昨今の飛躍的な技術革新の中で、今一度コミュニケーションの本質とは何かを問わねばならない時代になってきています。とりわけ、SNSなどのネットコミュニケーション全盛の現在、デジタル広告の抱える課題や官民の対策、今後の展望などについて、デジタル広告品質認証機構の事務局長・小出誠さんにお話を伺いました。

成長を続けるデジタル広告の特長と課題

───2024年における日本の総広告費は7兆6,700億円、前年比4.9%増ということで、3年連続で過去最高値を記録しました。そのうちの47.6%がデジタル、いわゆるインターネット広告で、近年どんどん伸びています。まず、この伸長の理由は何だと捉えておられますか。

小出 ご指摘のように、デジタル広告は急速に伸長してきたわけですが、その成長を支えてきた特長がいくつかあります。

まずは、ターゲティングが他のマス広告をはじめとする旧来型の広告よりも細かにできるという点です。それから従量課金という点も大きい。課金の方法が、見られた分、クリックされた分といった何らかのアクションを通じて課金がされるため、見られたか見られていないかわからないけれどあらかじめ金額が決まっているマス広告とは違う合理性が感じられる点ですね。さらに、数字で結果が把握できるので広告効果が把握しやすい点もあります。マス広告ではどれだけ効いたかわからなかったわけです。また細かな点ですが、他の広告手段よりも小回りが利いて、少ない金額から出稿できますし、素材などの入替えも簡単な上、フォーマットも多様なものが利用できます。これらのさまざまなメリットがデジタル広告を伸ばしてきたと言えるでしょう。

───その一方で、デジタル広告には例えば詐欺広告や大変に不快な広告も多いです。成長を続ける中で、デジタル広告が抱える課題も浮上してきていますね。

小出 デジタル広告には、その仕組みの有り様から、結果的に今までのマス広告ではあまり見られなかったような課題があります。

その1つが、「アドフラウド(ad fraud)=広告詐欺」です。先ほどお話ししたように、デジタル広告の課金方法は何らかの成果に基づいて計算されているわけですが、その成果の部分が、実は本当ではなく何らかの手段によって水増しされる詐欺です。メディアや広告会社ではない他のプレーヤーが何らかの手段を用いてクリック数や閲覧数を偽装して、結果的に広告主が払わなくてもいい分まで払わされているということになります。

もう1つは、「ブランドセーフティ」です。これは過去のマス広告にもありましたが、広告主として、“出てしまっては困るところに出てしまう”という問題があります。これには2つの側面があります。1つは、アダルトやヘイトスピーチなど品位がないところに出てしまって、「こんなところになぜ出ているんだ、おたくのような高級ブランドが」と問題視される点。もう1つは、違法アップロードや著作権侵害など、そもそも違法サイトに広告が出てしまうことで、広告主が違法サイトの資金源になってしまう、結果的に違法サイトの運営に広告主も加担していることになるという点です。

この2つが、デジタル広告では大きな問題だと言われています。

───お話しいただいたデジタル広告のマイナス面は、最近かなりクローズアップされているのですか。

小出 そうですね。マイナスを被る主体は、企業や自治体など法人格を持つBtoBの部分と、個人が被害を受けているBtoCの部分とに大別されると思います。

前者は、先ほど話した「アドフラウド」や「ブランドセーフティ」が典型です。他にも、ニセ広告でニセ商品が販売されるという事象も起こっており、大きなマイナスの影響が出てきています。後者では、なりすまし広告やニセ広告からの偽情報に騙されて、何らかの間違った判断をしてしまう事態が起きているのだと思います。

───例えば、有名ブランドのニセロゴなどもそうですよね。それによって、かなりブランドイメージは傷つけられますよね。

小出 そうですね。イメージの棄損もそうですが、実害としては、本来、本物を買ってくれる可能性が高かった方がニセ物にお金を払ってしまったことです。買った方も被害に遭いますし、自分たちに入ってくるはずの収益がかすめ取られているということで、企業側も被害を受けているわけです。

デジタル広告ならではの仕組みにも原因

───インタビューの冒頭で、デジタル広告を巡る問題は「仕組みの有り様」に起因しているというお話がありました。もう少し詳しくお聞かせいただけますか。

小出 大きくは2つあると考えています。1つは、デジタル広告の仕組みが今までのマス広告と違っていて、コンテンツを送り出すサーバーと、広告を送り出すサーバー(アドサーバー)が違う事業者で、当然ですが立ち位置が異なる。コンテンツを管理しているサーバー関係者(ウェブサイトの運営メディアなど)には、アドサーバーからどういう広告が送られてくるかがわからないのです。マス広告の場合には、メディアサイドで幾重にもチェックが入るわけですが、デジタル広告では、広告がいつ、どこに、どう入るかがコントロールできないということが仕組み上、1つの問題発生の要因だと思います。

もう1つは、デジタル広告の商流が非常に複雑なことです。マス広告は広告主、広告会社、メディアという構造が非常にシンプルです。デジタル広告の場合は、メディア数も多いですし、入札方式で取引されていたり、データを活用してターゲティングの精度を高めたりと、さまざまな要素があって、さらにその要素ごとにさまざまな多くのプレーヤーがいます。ですので、結果的に商流が非常に複雑になり、広告主には自社の広告がどの商流を通って出たかが把握できない状況になっています。この商流環境の複雑さが2つ目の背景です。

デジタル広告を正常化する「JICDAQ認証」の意義

───ところで、小出さんが事務局長をされている一般社団法人デジタル広告品質認証機構(JICDAQ)とはどのような組織なのでしょう。どのような経緯や目的があるのでしょう。

小出 先ほどお話ししたアドフラウドやブランドセーフティの問題には、2010年代のはじめには多くの人が気づいていたり、それらの存在がささやかれていたりしたようです。それが、2017年にP&Gの最高ブランド責任者であるマーク・プリチャード氏がIAB(Internet Architecture Board)の年次総会で、「広告主が気をつけないとアドフランドやブランドセーフティの被害に遭う」という警鐘のスピーチを行ったことをきっかけとして、日本の業界全体で何らかの手を打つべきだという動きになりました。それ以前に米国や英国ではJICDAQのような組織が既に立ち上がっていたのですが、マーク・プリチャード氏の発信とつなぎ合わされ、日本でもそのような体制をつくるべきだということになりました。結果、広告3団体(JAA、JAAA、JIAA)が中心となって2021年3月にJICDAQが設立されたという経緯です。

───JICDAQが行っている品質認証「JICDAQ認証」についてご説明いただけますか。

小出 アドフラウドやブランドセーフティに対して何らかの対策を打つことで、被害の状況をかなり改善することができるのは間違いないですね。それは広告主の100%が望んでいることです。しかし、広告会社やメディア、介在するさまざまな事業者がきちんと手を打ってくださればいいのですが、そのためには人もコストも掛かりますから、改善への取り組みにはどうしてもばらつきが出ます。

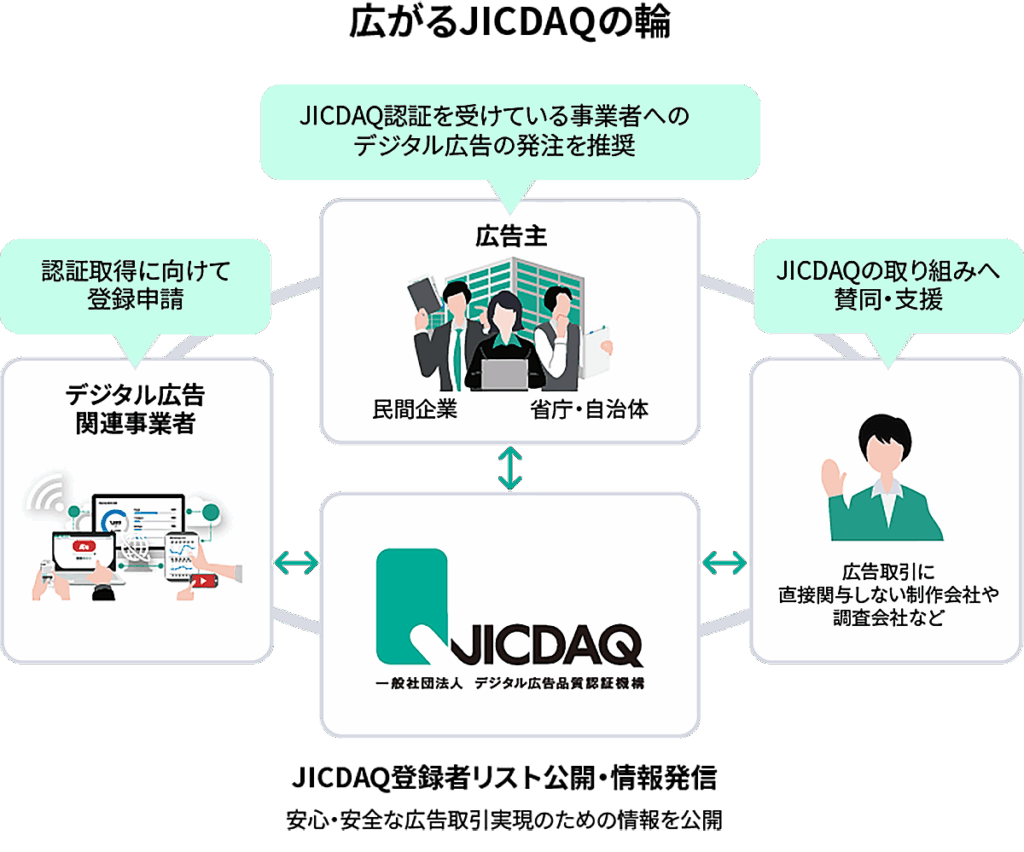

広告主としては、ちゃんとやっているところを選んで広告発注すれば被害に遭う確率が低くなるので、そういうところを選びたいわけですが、どこがちゃんとやっているかわからない。そこで、JICDAQが“ちゃんとやっている”ことを一定の基準として設け、第三者機関である日本ABC協会に検証してもらい、JICDAQが認証します。すなわち、広告主がその認証事業者を選べば、何らかの被害に遭う確率が減るという仕組みになっているわけです。

───なるほど。JICDAQは、広告主が広告をどこに、どんな形で出していこうかというときに、広告会社やメディア選定の基準をつくられているということですね。

小出 そうです。広告会社もそうですし、アドネットワークやプラットフォーム、DSP・SSP、メディアなど幅広いデジタル広告に関わる事業者のさまざまな立ち位置ごとに、デジタル広告の出稿システムや業務フローなど細かく品質認証基準を設けており、その基準を満たしているかどうかをABC協会に検証してもらうという流れです。デジタル広告に関しては、「JICDAQ認証」が日本で唯一のものです。

───JICDAQは具体的にどのように運営されているのですか。

小出 現在、JICDAQの運営を支えていただく費用は、広告主以外の広告会社からメディアまでの商流に介在するさまざまな事業者からの登録料と、JICDAQ認証事業者からのアドフラウド分野とブランドセーフティ分野における認証料の2種類となっています。

このような広告関連事業者の他に、広告主サイドにおける「登録アドバタイザー」という領域があります。広告主としてこれらの課題を知った上で認証事業者選んで発注いただける「登録アドバタイザー」と、その官公庁版である「サポート官公庁」という方々によってJICDAQは支えられています。

───広告主の認識が高まってきている実感はありますか。

小出 そうですね。ここのところ日本アドバタイザーズ協会の多大なご協力によって、登録アドバタイザー数は、2025年1月あたりで150社足らずだったものが、現在、180~190社ほどに増えています。確実に広告主からの賛同の輪が広がっていると実感しています。

総務省ガイダンスのポイント

───今回、総務省がを出しています。こちらのポイントと併せ、関係者の方々が留意すべき事項などを教えていただけますか。

小出 今回のガイダンスの対象は、アドフラウドやブランドセーフティなど、広告主が考慮すべきリスクや課題と言われているものになります。このガイダンスでは「広告主等」となっていますが、「等」の部分には広告会社も含まれています。特に広告主が、デジタル広告にこのような課題があること自体をあまり認識されていない現状がありますので、まずはそういう状況を改善することがこのガイダンスの大きな目的の1つです。先ほど申し上げたマーク・プリチャード氏のメッセージからすでに8年ほどが経過しましたので、一定数の広告主は既にキャッチアップして対策を進めていらっしゃいますが、未だにリスク認識がなく対応もしていないという広告主も多いです。また、広告主としては地方自治体や省庁なども含まれていますが、この方々の認識は一般企業よりも低いのではないかと感じます。詳しいデータはありませんが肌感覚でそう感じますね。ですので、まず「これらの課題を知る」ということから始めなければなりません。

まず認知していただいた上で対策を打つという場合に、大きなポイントとなる点は「経営層が対策に関与する」ことです。ガイダンスでも高らかに謳われており、その必要性・重要性に関してかなりのページを割いています。その上で、自社の事業規模や広告費規模、対応スタッフ数、掛けられるコストなどに鑑み、どういう対策を打つべきかを検討するわけですが、それにも相応の知見と権限が必要です。ですので、やはりこれら課題についての対応には、より経営層に近い人たちの判断が必要になります。

───広告主には、サービスや製品への責任以外にもっと広い意味での責任がありますよね。その点は今回のガイダンスでも触れられていますか。

小出 そうですね。ガイダンスではミクロの視点とマクロの視点とに分解されて触れられています。ミクロの視点では、広告主自身がアドフラウドやブランドセーフティによって被害を受けているので、事業経営の中で回避するように動くべきだと書かれています。また、マクロの視点としては、社会的責任の重要性という観点から述べられています。デジタル情報空間を健全なものにしておくため、広告主サイドも問題のある組織や違法なサイトへの資金注入などを防止しよう、自社が被害を受けるだけではなく、社会的な損失にもなっているから、大所高所から対応してほしいと。広告主は、この両方の視点で取り組むべきだとされていますし、そうあるべきだと私も思います。

───デジタルは、ある意味ではコミュニケーションの壁を低くしたという非常に良い面もありますが、一方では、闇の部分もあるということですよね。本来のデジタルの持っている良さをより一層活用して、より良いコミュニケーション行動ができるようにしていくのがJICDAQの使命の1つですね。

小出 おっしゃる通りだと思います。ガイダンス=国としてもそういう方向を望んでいるということです。

生活者も情報のファクトチェックを

───広告主や広告会社の対策と同時に、実際の受け手となる生活者のデジタルリテラシー、コミュニケーションリテラシーという面に関してはどのようにお考えですか。

小出 その点で申しますと、生活者にはデジタル広告だけの話にとどまらず、SNS空間における情報について、正しいのか正しくないのかというファクトチェックを行う視点が重要になっているんじゃないでしょうか。マスメディア中心の時代に比べると、ものすごく高いレベルでリテラシーといわれるものが求められていると思います。

───ファクトチェックというと具体的には、複数の情報源をチェックする中でファクトかどうかを自己責任で判断しなさいとうことですか。

小出 そうですね。なかなかひとりの力ではできないかもしれませんが、まずはインターネットやSNSに出ている情報は玉石混交だという意識を持つことが必要だと思います。特に注意を払わねばならないのは「フィルターバブル」と称される最適化のアルゴリズムによって、閲覧・検索履歴を元に同じような動画、言説、スタンスを持った情報が、あえて集中して浴びせられるという現象です。自分と同じ意見ばかりを見て本人が心地よくなって、これが正しいんだ、みんなもそう言っているし、となる。それがどんどん増長されて、それぞれがどんどん響き合って、正しいことがわからなくなっていく、いわゆる「エコーチェンバー現象」を生んでしまうんですね。そのようなリスクを個々人が認識して情報を判断することがスタートラインだと思います。

───本日のお話を聞きして、JICDAQがデジタル広告のマイナス面を回避するための貴重な防波堤の1つだと感じました。今後のご発展をお祈りいたします。ありがとうございました。

(Interviewer:中島 聡 本誌編集委員)

小出 誠(こいで まこと)氏

一般社団法人デジタル広告品質認証機構(JICDAQ)事務局長

公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 客員研究員

1984年資生堂入社。1987年宣伝部にてプリントメディアを中心にメディアプラン策定・バイイングを担当。その後、経営企画部、業務用品の事業部門等を経て、2014年コミュニケーション統括部長として、マスメディア、デジタルメディアの広告出稿、オウンドメディアのSNS、コーポレートサイトの運営を担当。

2019年日本アドバタイザーズ協会常務理事、2021年デジタル広告品質認証機構事務局長(現職)。