松風 里栄子 氏

サッポロホールディングス株式会社 専務取締役、

株式会社センシングアジア 代表取締役

見山 謙一郎 氏

昭和女子大学 人間社会学部現代教養学科 教授

中塚 千恵 氏

東京ガス株式会社 リビング戦略部

飯島 直己 氏

公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 事務局

進行:中島 聡 氏

公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 専務理事

このたび、日本アドバタイザーズ協会では「広告の定義」を策定しました。本座談会では、策定プロジェクトにかかわっていただいた3氏にお集まりいただき、定義に盛り込みたかった点や定義の今日的意義について、また、広告が直面する課題や今後のあるべき姿などについてもうかがいたいと思います。

日本アドバタイザーズ協会「広告の定義」

2025年4月23日

(前段略)

われわれ日本アドバタイザーズ協会は、広告企画・制作・流通の起点に位置し、公益性の一端を担うアドバタイザーの団体として、ここに広告を定義し、さらに今後の広告の望ましい姿とわれわれが果たすべき役割について宣言いたします。

第一文:【広告の定義】

日本アドバタイザーズ協会は広告および広告活動を次のように定義する。

アドバタイザーは企画・制作・表示などの役割を担う事業者と協力しながら、必要な費用を投じて、有形無形の要素から成るメッセージを作り上げるとともに、生活者に向けてメディア上で発信し、その意識や行動に働きかける。(内容)

そして、広告活動はアドバタイザーの経営戦略・事業戦略の一環として、自らの価値提案をすることで生活者に便益をもたらすために行われる。(目的)

すなわち広告とは、以上のような内容と目的を特徴とする、情報の送り手と受け手の双方にとって有益なコミュニケーション活動およびその成果物のことである。

第二文:【アドバタイザーの宣言】

われわれアドバタイザーは、広告が公益性の一端を担うものであることをここに確認する。

それゆえ、広告は、表現においては創造的でありながら健全かつ信頼に足るものであり、制作・発信においては生産的でありながら適正かつ透明なものであるべきと考える。

そして、この理念のもと、すべての人々の人権を尊重し、広告を取り巻く環境がより良く、より豊かになっていくよう努める。

以上のことに鑑み、われわれアドバタイザーは、広告によって生じる影響や効果を通じて生活者との間に好ましい循環を生み出し、社会と文化の持続的発展に貢献するものとする。

広告の定義に期待すること

中島 今回、日本アドバタイザーズ協会は「広告の定義」を新たに定めました。まず、定義の策定に至った背景に関して中心的な役割を果たした同協会の飯島さんからお話をいただけますか。

飯島 この「広告の定義」プロジェクトのそもそもの背景として、昨今の広告をめぐる状況からして、広告のイメージが悪くなってきていることがあります。また、広告の存在感がかなり無くなってしまっていることもそうです。そのような状況下で、あらためて広告主(アドバタイザー)の団体として、広告とはどのようなものであるか、その輪郭をはっきりさせるとともに、今後、さまざまな社会やテクノロジーの変化の中で広告とはどのようなものであるべきなのか、この二段構えで一旦定義をしておきたかったというのが今回の趣旨です。

中島 飯島さんのお話は大きな意味での背景だと思います。若干、私から補足させていただきます。

一般的に広告とは、マーケティングのコミュニケーション戦略の中核だと思いますが、どちらかと言いますと、事業戦略の一環として捉えられている部分が多々あります。当然、事業戦略の一環ではありますが、広告は企業のブランド戦略の根幹、企業の経営戦略の根幹といった面もありますので、今一度、広告というもの位置づけをもう一段高いステージに上げていきたいと思いました。

また、本来は夢を与えるもの、人を幸せにするものが広告ですが、現時点では広告は嫌われ者、厄介なもの、信用できないものといったイメージで捉えられています。そのような状況を冷静に捉え、客観的な形で新たな広告像をつくっていきたいと考えたわけです。

それでは、今回のプロジェクトに関わっていただきました皆さんから、広告の定義にどのようなことを盛り込みたかったのか、また、現在の広告に対する課題やあるべき姿などをおうかがいしたいと思います。

まず、松風さんからお願いできますか。

松風 今回は、非常におもしろい機会を頂戴したと思っています。広告の定義の過程の中で、まず、どういう目線で発信するのかを皆さんで話し合いました。マーケティング・コミュニケーションの切り口も誰目線で定義をするのかによって変わってきます。ここはやはり、日本「アドバタイザーズ」協会ですから広告主が主体の目線で考えるという点を初期の段階でクリアにできたのはとても良かったと思っています。

定義に盛り込みたかったこととしては、従来型の広告からいろいろな手段が生まれるなど激変していく環境の中で、広告の存在意義とは何なのかという点を見直していくことでした。また、広告のクレディビリティ(信頼、信憑性)や、フェイク・コミュニケーションが多い中での広告主の責任などもクローズアップされるといいなと思って参加させていただきました。

中島 見山先生はいかがですか。

見山 飯島さんや中島さんのお話のように、学生にとって広告はどうしてもコンテンツを視聴する際に邪魔になるので、広告を飛ばしてしまう、消す、別のことをやるなど、広告に触れたがらないという傾向が見られます。私どもの時代では、広告が社会のブームや雰囲気、文化などをつくってきたという印象が強いため、単なる商品やサービスのアピールということではなく、社会全体の雰囲気を醸成するという重要な役割を果たしていたと思います。広告の定義の作成に際し、もう一度、広告とは何なのかという原点に立ち返る必要があると感じました。

また、テクノロジーの進化は人間の生活を豊かにしていくという大きな可能性がある一方で、それを悪用する人もいるという新たな課題ともしっかりと向き合う必要があることも、定義の中に織り込んでいく必要があると考えていました。

中島 では、中塚さんからもお願いします。

中塚 今回のプロジェクトの大きな意義は、アドバタイザー自身がつくっている点だと思っています。SNS時代に、広告主自身が広告の定義がどうあるべきかを考えたことがすごく大切だと感じています。ですので、この定義をもとに、多くの方々とさまざまな視点から細かな議論ができたことをうれしく感じています。

中島 今回、見山先生には学術と実業の双方の視点からご参加いただいたのですが、特に学術関係の方々との活発な議論があったのではないですか。

見山 そうですね。とても参考になる意見をたくさんいただきました。先行研究の分析や他の広告の定義などいろいろとお伝えいただき、広告の出し手、受け手の視点の違いをすごく意識することができました。

その意味において、今回は立ち位置、視座という視点が特に重要でした。定義を作成するときも、主語を何にすべきかを慎重に考えました。アドバタイザーズ協会と広告主(企業)という2つの主語がありますが、主語が変わることで視点も論点も変わるわけです。広告の定義をアドバタイザーズ協会が作成する、ということの意義をあらためて考えるきっかけをいただけたと思います。

中島 その点、中塚さんはいかがですか。

中塚 マーケティングの研究者の方々は、社会の状況を反映し、時には先を行くことすらあると感じていましたので、貴重かつさまざまな立場での意見で交流できたところが非常に良かったと思っています。また、広告の意義を考えるにあたって、きちんと歴史を踏まえたものになっている点は重要だったと思っています。

ブランド戦略における広告の役割変化

中島 巷間でよく言われていますが、ブランド戦略の1丁目1番地は実は人事、人なんだと。最近はBtoB企業の広告もどんどん増えてきていますが、その狙いは会社の認知と同時に優秀な人材リクルーティングの意味合いも大きいと聞きます。まさに、ブランド戦略の1丁目1番地は人事、人ということであれば、広告はブランド戦略の1丁目1番地と言えるわけです。

この点、現業の立場から中塚さん、いかがですか。

中塚 リクルートの季節にはBtoB企業の企業広告が非常に多くなることは私自身も感じています。ブランド戦略とその実行が、人事だけでなく、購入する人たちの気持ちも変えていく。人事だけではなく、いろいろなことが決まると思いますので、経営課題の1つに置くべきものだと思っています。

中島 見山先生はどのように思われますか。

見山 かつて企業名や企業イメージは、商品名からすぐに想起できました。テレビから大量に流れる商品CMから企業をイメージすることができましたので、結果として商品のイメージが企業ブランドをつくっていくという流れもあったと思います。しかし、テレビを見ない学生は、そもそも商品の広告に触れる機会が少ないので、「この商品はどこの企業のもの?」と聞いても「???」といった反応が多いです。

今は、商品広告ではなく、企業広告によって、企業の価値観を広くイメージ化して伝えることが増えているように思います。このような変化が、広告の役割や企業における広告の位置づけを少しずつ変えているような気がします。

中島 松風さんはいかがですか。

松風 企業広告は、以前はリクルーティング・ツールの1つであると位置づけられていましたが、最近は確かに変化してきています。企業が社会と向き合う中で、社会や資本市場に企業の考えていることをどう伝えていくのかなど、リクルーティングの他にもさまざまな企業広告の役割があります。究極的には、さまざまな市場に企業の考えを伝えることによって企業がやろうとしている企業価値向上施策をよりわかりやすく伝えるという方向に企業広告が働くといい、働くべきだと思っています。

すなわち企業広告は、企業の資本のアロケーション(配分)の考え方であり、社会的価値や人的価値、企業価値の向上といった点に結びついていくという大きい役割を持っていると思っています。

資本のアロケーションと広告

中島 今、「資本のアロケーション」というお話がありましたが、まさにコミュニケーションや広告を1つの資本と捉えた場合に、これから先どのようなアロケーションが行われていくのか、また、今回の定義がそこに対してどのような働きをするのかという点は興味深いですね。

この点について、見山先生はいかがお考えですか。

見山 先ほども話に出ましたが、広告が商品をPRしたり、サービスを伝えたりという手段としての役割から、次第に事業戦略、経営戦略といった上位概念につながっていくという傾向は間違いないと思います。それはすなわち、マーケティングが経営戦略とどう直結していくかということですし、企業が社会課題とどう向き合っていくかということとも関連づけられる部分だと思います。

従って、広告の社会的な役割や企業の中における役割は、これからどんどん重くなっていくとともに、広告が社会に与える影響度合いも次第に変わっていくでしょう。社会の変化に対応する形で広告が変わる、企業戦略が変わる、さらには社会の本質的な課題に企業が取り組んでいるというメッセージが社会に発信されることによって、社会が変わるきっかけをつくることにも繋がると思います。

中島 松風さんはいかがですか。

松風 投資のアロケーションという点で言うと、さまざまな企業でオーガニック成長というところにかじを切り直していると感じています。世界の企業においても、オーガニック成長をどうしていくかというウエイトが非常に大きくなってきています。オーガニック成長の議論は、自社の今ある商材、事業、サービスに関するマーケティング投資をどう強化していくのか、広告投資をどう強化していくのかという点に直結すると思っています。

中島 オーガニック成長へのシフトといった流れはこれから先の重要なファクターであるという意味合いを、今回の定義に提示できているようにも思います。

松風 そうだと感じます。やはり経営の資本アロケーションの1つの大きな手段としてオーガニック成長の重要性が再注目されていますから、その流れの中で、企業がどう市場やお客さまに向き合っていくのかという部分の再定義をさせていただいたのかなと思っています。

中島 それでは、中塚さんにお願いします。

中塚 一企業の広告担当者として考えますと、やはり広告の価値をどう表現していくのかは非常に難しくなっていると思っています。今回の定義は、広告に携わっている人たちの味方になっているように感じていて、広告の価値について、一広告担当者では言えないところを代弁してくれていると頼もしく思っています。

そもそもの語義から広告の定義を考える

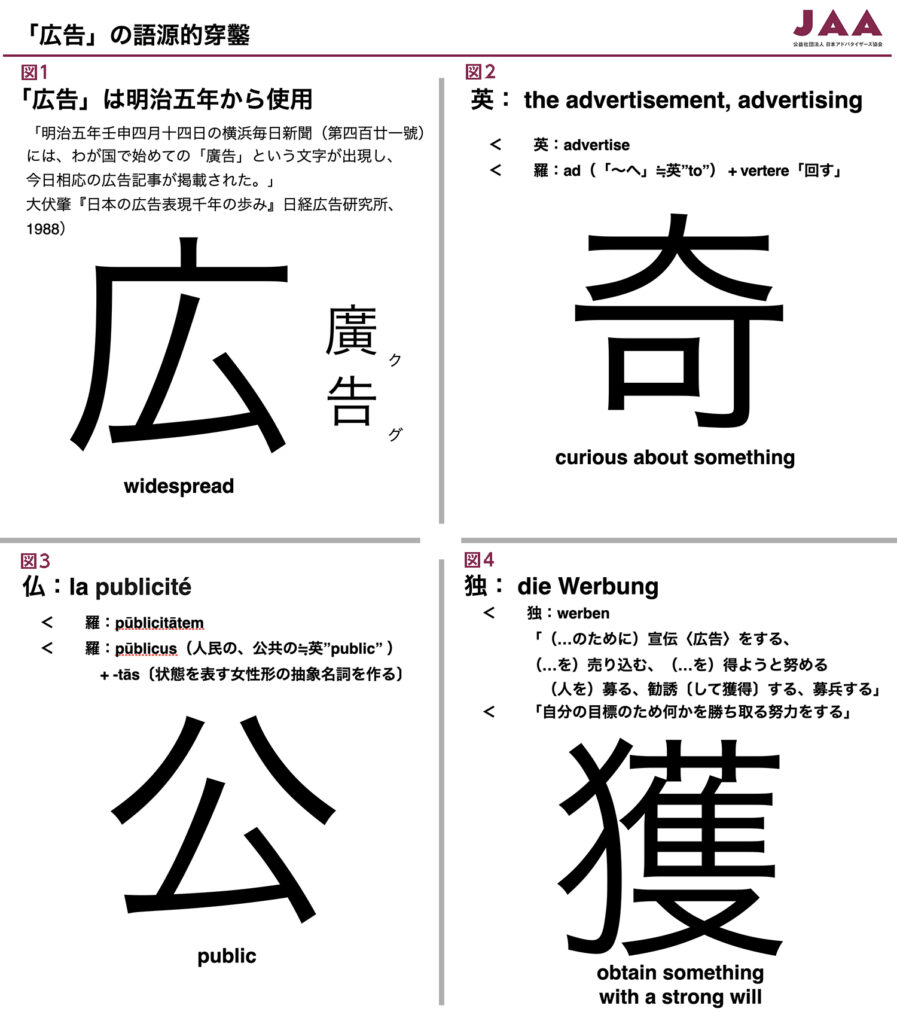

中島 今回の策定に当たっては、さまざまなアプローチをしました。例えば、日本語、英語、ドイツ語、フランス語における広告の語義や背景などをリサーチし、広告の目的を絞り込んでいきました。その点に関して、飯島さんから説明していただきます。

飯島 今回、広告の定義を行う上で、広告という言葉やその基になった外来語ではどのような語源的な意味があるのかを一旦調べてみて、それを議論の出発点としようとしました。

まず、我々が普段使っている「広告」の基は、「廣ク告グ」ということで、アドバタイジング、アドバタイズメントの翻訳として明治5年から使用されていたという説があります(図1)。

その基になった英語(advertise、advertisement)は、ラテン語の接頭辞ad(英語で言う”to”の意味)とvertere(回す)という言葉から作られています。要するに、指し示されているポイントを見てくださいということで、人々の注目を集める、キュリアス(好奇心)にするという意味合いがあるようです(図2)。

次に、フランス語では、la publicitéと言うのですが、これは英語で言うpublicに相当するラテン語のpublicus(人民の、公共の、みんなの)から来ています。要するに、公に関わるものであるということでしょう(図3)。

さらに、近代日本にとって大きな意味があったドイツ語です。die Werbungと言いますが、これは基になったwerbenという動詞が「宣伝をする」「売り込む」、さらには「何かを得ようとして努める」といった言葉のようです。すなわち、ある獲得すべき目的があって、それに向けて進んでいく、努力していくというような意味合いが入っているようです(図4)。

以上のように、「広告」の意味合いとしては、まずは日本語の広告のように広くかつ人々の関心を引きつけるもので、その上で公のもので、そして、獲得目標に向かっていく動き、こういったものが広告の語義であることを確認して、そこから議論を開始したという流れになりました。

■「広告」の語源的探索

中島 飯島さん、ありがとうございます。

今の説明を聞いていてあらためて思うのですが、広告は公益性を持たなくてはいけないという考え方は、フランス語の語源から来ているのかもしれませんね。

その点、松風さんはどのようにお考えでしょうか。

松風 定義の議論の中でも、公益性をどう捉えるのかという議論がありました。最終的には、情報の出し手、受け手、双方のベネフィットにつながるような活動というところに落ち着いたと思います。

その意味では、広く告げるだけではなく、その結果として、どういうベネフィットが出し手、受け手にあるのかという議論ができたのは非常に有意義だったと思っています。ドイツ語の広告の定義はおそらく情報の出し手が得たい果実を得るという意味合いが強いと思いますが、もちろんそれもあるけれども、やはり情報の受け手が社会であれば社会、消費者であれば消費者にとってもベネフィットがある、そういう公益性についての議論ができたと考えています。

中島 見山先生はいかがですか。

見山 これまでは、一方向性の広告が中心で、従来のマス広告は、双方向性ということは前提にしていなかったと思います。

これに対して、今はSNS等の浸透によって、受信者が発信者になるという形がどんどん起こっていますし、広告の反応がすぐに消費者から戻ってくるなど、情報のタイムラグがなくなってきています。私は、この情報の双方向性や、広告の受け手と出し手との循環する関係性をすごく意識していました。

広告の定義の第二文の最後に、「われわれアドバタイザーは、広告によって生じる影響や効果を通じて生活者との間に好ましい循環を生み出し」と「循環」という言葉が入っていますが、これは以前の定義から大きく変化したポイントだと思います。

中島 中塚さんからお願いします。

中塚 私も、「循環」という考えは大切だと感じました。広告を出す側は「獲得」をメインにする場合が多いと思うのですが、その場合にも必ず「お客さま視点に立って受け手のことを考えること」が必要とされます。しかし、お客さま視点というワードは、ある意味思考を停めてしまうワードです。お客さまのためになっていないと意見をされたら、言えなくなることも時にでてくる。そのため、本定義では、広告にとって見る人の視点までを考えている部分までをも対象にしたことは素晴らしいと思っています。

広告と社会、消費者との新たな関係性を

中島 それでは最後に、皆さんから広告の定義策定に当たっての思いを一言ずつお願いします。

まず、見山先生からお願いできますか。

見山 広告の公益性も非常に重要なポイントですが、定義の第二文の最後に「社会と文化の持続的発展に貢献する」という文言を入れた点にも注目していただきたいです。この一文が入ったことで、現在の広告の課題を踏まえながら、未来に向けて社会的価値を共創して行こうという力強いメッセージ、宣言になったと思います。これは非常に良かったと思います。

中島 中塚さんはいかがですか。

中塚 今回の広告の定義が、何よりも広まっていくこと、使われていくことが大切だと思っています。この考え方に沿って行動していくことが、広告主にとっても非常に幸せになることです。できれば、社会という言葉を使わず、もう少しかみ砕いていかないと、その行動が難しくなっている感じもしますので、もっとブラッシュアップされていくことも必要だと感じています。

中島 松風さんからお願いします。

松風 この定義の中では、公益性、共益性、対価を伴うという、経済活動の中での広告としての重要な存在意義が明確にできたと思います。今は対価を伴わないコミュニケーション手段もたくさんあるわけですが、きちんと経済活動の中で新しい経済をつくっていくという意味合いを含めた定義にできたことは有意義でした。

中島 今回の広告の定義がさらなる議論を呼び、発展することを祈っておりますし、引き続き、皆さんのお力をお借りできればと思います。

本日は長時間、どうもありがとうございました。

松風 里栄子(しょうふう りえこ)氏

サッポロホールディングス株式会社 専務取締役

株式会社センシングアジア 代表取締役

見山 謙一郎(みやま けんいちろう)氏

昭和女子大学 人間社会学部現代教養学科 教授

中塚 千恵(なかつか ちえ)氏

東京ガス株式会社 リビング戦略部

飯島 直己(いいじま なおき)氏

公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 事務局

シンクタンク、代理店を経て2024年より現職。同協会のクリエイティブ委員会、広告取引委員会、ブランディング戦略委員会、メディア委員会、デジタルマーケティング研究機構の運営に携わっている。

中島 聡(なかしま さとし)氏

公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 専務理事