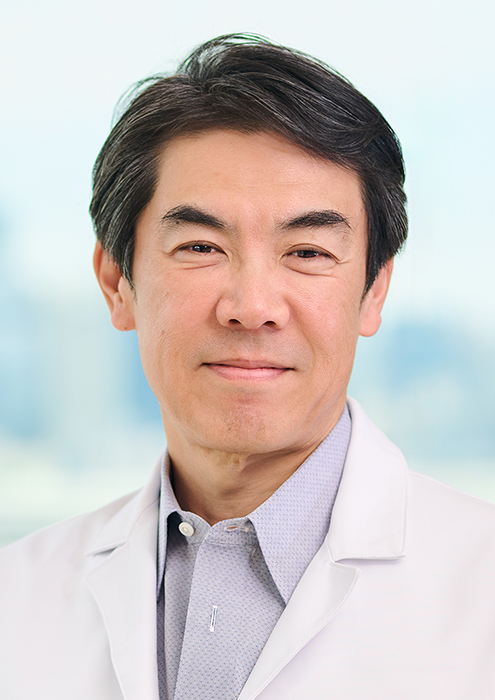

久道 勝也 氏

医療法人社団青泉会下北沢病院 理事長・医師、

ロート製薬株式会社 CMO(最高医学責任者)

「歩行を維持することが、人生の幸せを決める」と語り、歩行速度が認知症ほかの発症と相関すると指摘し、歩行による体力と脳の活性化の重要性を唱える久道勝也医師。欧米にあって日本に欠けている足病医学(ポダイアトリー)を日本で実践しリードする下北沢病院を率いる久道先生に、健康の要件についてお話をうかがいました。

足・歩行で決まる健康と寿命

───先生のご著書『死ぬまで歩きたい!』にある3つのステップは印象的です。死ぬまでの基本的な要素として、歩行、排泄、食事がある。そして、歩行がさまざまなことのトリガーになる。

久道 この順番(歩行→排泄→食事と階段を降りるように)で駄目になっていくのが一般的で、老年医療のセオリーとなっています。歩行の維持がその人のQOL(生活の質)と健康寿命を決定します。歩行ができるか否か、そして歩行速度はどうかという点が、その方の健康な人生があとどのくらいかという1つのバイオマーカーになります。

なぜここまで決定要因になるのか。足は全体重を支えて一日に5千回あるいは1万回ほども地面に叩きつけられます。かつ心臓からもっとも遠い箇所ですから、血液もヘモグロビンの酸素濃度が一番低い状態で届きます。さらには衣服より硬く重い靴を履きますね。そのような過酷な場所からレッドフラッグ(危険信号)が振られ悲鳴が上がります。まさにそれが足なのです。

足の健康寿命は大体50年と言われていますが、足の悲鳴に気づかないと大変なことになりますから、足をしっかり注意して見る習慣をつけましょう。歩行の維持は、中年から始まり、後期高齢者そして死ぬまで個人の健康の一番の決定要因です。足の健康に気を配ることは、医療費など社会保障費の削減にも大きな意味を持っています。

───ご著書でも「歩く習慣をつくるといい」と述べられていますね。

久道 そうですね。「歩く習慣を身につけるために何か必要なトレーニングはありますか」とよく患者さんに訊かれます。トートロジーみたいになりますが、それは歩き続けることなんですね。直立二足歩行というのは、ある意味、人間が人間たる一つの決定的な進化の方向性ですから、負荷も一番かかりにくく、かつ特殊な技術は要りません。歩行の維持は、ジムでトレーニングするよりケガをする可能性は少なく、かつ誰にもできることです。歩く習慣を保持する、ある程度の距離を歩くことがあなたの全身を鍛えることになるという話をしています。

(大和書房・2019年)

<コラム>歩行速度の重要性を示す研究結果

英国の大規模な調査(47万5千人を10年間追跡)によると、歩行速度が肥満や筋力よりも寿命との関係がはるかに強いことが判明。キビキビ歩きとゆっくり歩きの両グループの平均寿命の差は、男性21歳、女性15歳と、歩行速度の重要性を示している。

また、女性1万3千人超の調査では、70歳時点の健康寿命達成率(癌や糖尿病など10種類の慢性疾患、そしてメンタル(抑うつ)、認知症、運動障害の有無)について、歩行速度が時速3.2km未満のグループを1とすると、3.2~4.8km未満のグループは×1.9、4.8km以上のグループは×2.7と、歩行速度と健康寿命が関係することが示された(4.8kmは不動産の物件情報で駅から○分の基準となる歩行速度)。

さらに、デューク大学によるニュージーランド人904人の生まれて間もなくから45歳までの調査では、遅い歩行速度は45歳時点で次のようなことに影響することを示している:

・加速的な生物学的老化の兆候、容姿も老化が早い

・脳容量の減少、皮質の薄化、IQの差

・子供時代から成人期にかけての認知機能の低下

・日常生活での身体的制限、弱い握力、低いバランス能力、低い視覚運動協調性

出所:YouTube動画【歩くだけでは健康になれない】大事なのは歩く速さ/健康寿命、メンタル、知能、容姿、発想力が上がる/足の専門医が教える正しい歩き方【BODY SKILL SET】

(久道氏からの情報提供・協力により本荘が作成)

<コラム>名医は足が痛くない患者を足病医に送る

足のトラブルだけでなく、患者を全体的にケアするための足病医療だということが分かるエピソードを1つ、久道勝也著『死ぬまで歩きたい!』から紹介します。

久道先生が米国で、高齢者を専門的に診る老年内科という診療科の教授で、世界的に高名な医師の診察を見学した際、足の痛みなどの訴えのない患者をどんどん足病医に送ることに驚き、その教授に理由を質問すると、「老人のQOLは足の健康と歩行状態が決めるからだよ」「足と歩行の評価や治療は自分にはできない。足病医は歩行のプロフェッショナルなんだ。プロに任せるのが一番安全だ」との答えが返ってきたそうです。

(久道氏からの情報提供・協力により本荘が作成)

足病医療の後進国・日本と下北沢病院の挑戦

───足病医療は100年を超える歴史があり、全米に1万5千人の足病医がいますが、日本にはほとんどいないとのことです。世界的にはいかがでしょうか。

久道 G7で足病医療がないのは日本だけで、欧米先進国にはすべてあります。さらにアジアには基本的に制度として存在せず、足病医療難民ともいえる状況です。例外はイギリスの統治が長かったシンガポールと香港ですが、足病医はいても制度として存在するとは言えません。

───文化的、社会的な影響なのでしょうか。

久道 おそらくそうです。なぜかは明確には分かりませんが、文化的な背景があるように思います。江戸時代の日本人の歩き方に関する記録は、日本人でなく、江戸末期から明治期のお抱え外国人によるものです。ドイツなどヨーロッパでは靴職人はマイスターとして尊敬されますが、日本では履物の記録がきちんと残っておらず、昔の絵などから想像されていることが多いのです。やはり歩行フォームや足に対する関心が薄かったのかもしれません。

───足病医療の後進国の日本で、これを変えようという下北沢病院はどういう取り組みをされていますか。

久道 下北沢病院では、日本にない足病医療を取り入れた病院としてきちんと取り組もうとしています。当院には3つの役割があります。病院として当然ですが、患者さんを診ること、足の野戦病院としてありとあらゆる足と格闘しましょうというのが1つ目。先ほどのお話のように、日本には足病医療という制度自体がないため、医療者を育てる教育病院たれというのが2つ目。そして、足の医療の知恵を社会に還元しよう、何らかの形で社会実装しようというのが3つ目です。

<コラム>足をケアする欧米、ケアしない日本

米と日本の違いである、足病医の有無の背景について、久道勝也著『死ぬまで歩きたい!』から当該部分を簡単にまとめてみました。

〇要因として考えられる靴文化の歴史の差

欧州では中世から革靴がつくられ、室内でも土足で過ごすスタイルが定着。足に靴が合っていないことが原因でトラブルが起こる。必然的に、足をケアする文化が根付いていったと想像される。

〇戦争で発展した足病学

アメリカでは、軍人の歩行を維持させるため、軍靴の改良から足のケアに至るまでさまざまな研究が重ねられた。軍隊では、傷病医として足病医も従軍して、足のトラブルがあったときにケアをするシステムがつくられた。これに対して日本軍の足への関心はあまりにも希薄。日露戦争の当時から、歩兵の軍靴は2~3種類くらいしかサイズがなく、「足のサイズに合った靴を履く」ではなく、「靴のサイズに足を合わせる」という発想が続いた。この状況は第二次世界大戦でも相変わらずで、歩けるかどうかは精神力の有無で片付けられてきた。

(久道氏からの情報提供・協力により本荘が作成)

診療科を越えたチーム医療

久道 足というのは、例えば骨だけ、皮膚だけが悪くなるのでなく、複合的にさまざまな要因が絡んで悪くなっていくことが多いのです。すると、皮膚科が皮膚、整形外科が骨と筋肉、循環器が血管を診るという考え方ですと、複合的な問題の解決にならない。だからこそ、欧米には足病科があるわけです。複合的に症状が出てきたときに、それを複合的に評価する診療科が必要で、この足病科を日本につくらなければならないと考えました。

───下北沢病院はチーム医療を推進されています。その特徴・意義をお教えください。

久道 日本の大病院は医局講座制というか、大学病院は典型的ですが、診療科ごとの垣根があります。たとえば「足病センター」をつくっても、それぞれの診療科の方針があり、足病を各診療科の垣根を越えて包括的に診るというのが難しいのです。ビジネスで言えば、各社からの出向が集まっていると、みな親会社の方を見るということになりがちです。

下北沢病院は、1つの病院として足のことを全部やる、それがミッションなわけです。しかも、小さな病院ですから、カンファレンスをやるときは、どの診療科の医者も、看護師さんも、理学療法士も、栄養士も、みな参加して侃々諤々やっています。すると、否が応でも診療科の垣根はなくなって、総合的な医療体制になっていくわけです。それが当院の特徴となっていて、当院独自のマニュアルやメソッドが生まれていますので、ある程度普遍的な価値があると最近感じています。

───具体的な例はありますか。

久道 大学病院や基幹病院から紹介された患者さんを診ることが多いのですが、大学病院の方がヒト・モノ・カネのリソースは圧倒的であるにもかかわらず、当院を頼るのはなぜだろうと考えると、やはりそこにあるのは組織なんですね。診療科間の垣根や看護部、リハビリ部、事務方含めて、人事異動などが総合的な医療を阻むものとして存在します。大きな組織はそれがあって回っている部分もあるでしょうから、それを批判するわけではなく、仕組みとしてそうならざるを得ないでしょう。だからこそ小回りが利きやすく、足の総合的な医療体制をもつ当院は生き延びることができると確信をより強めています。

───検診など個人・患者のためのプログラムも目を引きます。

久道 「足の見えるか検診」というのをやっています。足はさまざまなアーリーレッドフラッグ(早期の危険信号)を出します。それを早いうちにチェックできる、足と歩行に特化した検診です。足の皮膚、爪、筋肉、骨、血流、全身状態を診る、歩行フォーム、靴も見る。足と歩行に関わることはすべて調べる検診です。これは非常に高く評価され、1年以上先まで予約が埋まっており、受け入れ枠を広げようと考えているところです。

またこの他にも、糖尿病を早い段階で予防しようというプログラム。また、肥満は足に来て歩行を障害するので、肥満防止のプログラム。薬だけに頼るとリバウンドが来るので、運動療法と結びつけたものです。この3つが、現在一般の方向けに提供しているプログラムになります。

どうすればラクになるか教えてください。』

「足の総合病院」下北沢病院の副院長 長﨑和仁

(アスコム・2021年)

企業等とのコラボレーション

───大企業など他の組織との接点、あるいは既に取り組まれていることはありますか。

久道 さまざまな企業から自分たちがつくっているものを検証してほしい、共同開発したいといった申し出があります。「足」と言うと靴や靴下を連想するかもしれませんが、「歩行」と言うとパースペクティブが広がります。歩行習慣があるなら生命保険を安くできるのでは、自治体から歩けるウォーカブルシティづくりのプロジェクトを一緒にできないか、建設会社が開発した、人に優しい路面を実証して欲しいなどなど、当初の想定よりもさまざまなところからお話をいただいています。

そのような案件を通して、さまざまな企業・団体が良いものをつくっている、お金をかけてエビデンスも取っているといったことが分かってきました。そこで、優れた製品やサービスを評価しなければという機運が生まれ、足病病院としてアワードで評価しようと2024年に始めたのが「フットヘルスアワード(Foot Health Awards)」です。

2024年3月の第1回には、マラソンの有森裕子さん、サッカーの福西崇史さんなどが審査員として尽力いただき、大変盛り上がりました。足の健康はスポットライトが当たってこなかった分野ですが、例えば、アシックスさんはこんなふうに考えているのかと印象づけられましたし、アシックス側もここに光を当ててもらえるならという熱が感じられたのです。各企業の思いが伝わり、このアワードは大きくなる予感がしています。

メディアに振り回される個人

───足の健康については個人差が大きいのに、一律で言われることが多い気がします。

久道 個人差を言うときは、大体スローガンみたいなものが手前にあります。それぞれの方の健康状態が全然見えていない状態で、ある数字を出すと、その数字が力を持ってひとり歩きをする。後始末をしないのにスローガンを大々的に投げる。例えば一日8,000歩歩きなさい、あるいは一日40分間、時速5キロで速歩だ、といったスローガンを出してしまうと、それに合わない人が多いため、その人たちはケガをして病院に来る。ですから、スローガンを求めることはやめたほうがいいという話をしています。

個人の年齢、体格、関節可動域、全身状態から考えると、時速5キロで何歩ぐらい歩いたらどうですかと言うことができます。人それぞれ条件が全く違うという話を毎回せざるを得ないのです。

個人一人ひとりがすぐできること

───すぐできそうなことは、自分に合う靴を探す習慣をつくることや、自分の靴やインソールとの付き合い方の改善といったことでしょうか。

久道 インソールにしても靴にしても、履いて不快感や痛みがあったら、その時点でそれは駄目なのです。人間は往々にして払ったコストに対して利益を得たいと思う動物なので、靴でもインソールでも、履き続けてある程度時間が経つと、これはいいんだと思い込もうとします。ですから、最初の瞬間が大事です。

しかし、例えば、とてもゆるい靴を履いている人は、慣れているからゆるいのが快適と感じます。そこに適正なサイズの靴が来るとおかしいと思うわけです。そういうこともあるので、なかなか一筋縄ではいきません。履いた瞬間が一番悪いところがわかるのですが、同時に今まで履いていた靴の履き心地に引っ張られるから、いいアドバイスがしにくいんですね。

───子どもの頃から良い習慣をつけたほうが良いのでしょうね。

久道 その通りだと思います。欧州では、靴の選び方や履き方は親が子どもに教える重要項目に入っています。文化の厚みの現れでしょう。。

───『マーケティングホライズン』の読者にとって、初めの一歩をお教えください。

久道 一日1回、風呂に入ったときに足を見てください。足を見るのはとても簡単なことです。足は左右対称が基本ですから、左右比べてみて、色や形が違うとしたら何か変かもしれない。右が変か、左が変かという判断はしなくていいですから、左右対称ではなく、さらに痛みがあれば、すぐに病院に行ってください。

───足がどこかおかしい、ちょっと痛いという人は結構多いかと。そういう自覚を見過ごさないということですか。

久道 一度早い段階で診せてもらえるといいなと思います。お腹が3日間痛ければ大体みな心配になって病院に行くでしょうが、足の場合は1カ月、2カ月、下手したら年単位で放っておいたりするんですね。どうかもっと怖がってくださいと言いたいです。

本当に悪いところはなかったというのが健康診断でよくある会話だと思いますが、足の検診では多くの場合、何か見つかるのです。放置しているから異常がある確率がすごく高いのです。また、女性は男性の4倍、足に問題があると言われています。ですから、足を見てちょっと不安に思ったら、とにかく病院に診せにてください。

ポジティブなストーリーをつくる

───ご著書で言われている自分のストーリーと、その大切さについてお教えください。

久道 今日も一日頑張ろう、家族との関係をこうしようなど、誰であれ自分の生きている時間の中で何らかのストーリーをつくっているはずです。誰もみな日々自分の物語を考えて生きています。それを少しでもポジティブにしてやるという意味でストーリーと言っています。

───言い換えると、無自覚にストーリーを毎日いくつもつくっているわけですね。そして人はだんだん衰えていきます。そこで満足する、あるいは目標を変えていくといった、先生が言われる老人力も大切なのですね。

久道 そうですね。その時の自分の生活条件や身体条件に合わせて、適切にハードルを下げていくということです。正岡子規は、病に伏して寝っ転がった状態でストーリーを一生懸命考えて、少しも暗い影のない作品を著していますよね。満足のレベルを下げていく力が人間にはあるので、それこそが老人力かなと思います。

───幸福学をかじったことがありますが、極論すれば、自分がハッピーと思っていたらハッピーなんですね。

久道 それに尽きると思います。上手に満足のハードルを下げていくこと、充実した生というのはそこにあるでしょう。また、力のあるストーリーは、他の人との関わりが出てくる気がします。あまりハードルを上げると誰とも付き合えなくなるので、なるべく寛容にハードルを下げてやる。言うは易しですが。

───最後に、下北沢病院と久道先生の今後の展望についてお教えください。

久道 患者さんを診る臨床的な技量や実力をもっと磨いていくのは当然のこととして、下北沢病院ならではの方向性で言えば、足の医療の知的財産やノウハウを一般の人や社会にきちんと啓発したり、社会実装することが大事だと考えています。そして、同業者向けに教育病院としての役割を果たしていきたいと思います。なお、社会実装についてはまだ経験が浅く、土地勘がないので、ぜひみなさんの教えを請いたいと思っています。

───パイオニアとしての取り組みに感銘を受けました。どうもありがとうございました。

インタビュー後記

3つの大きな健康のアナ、歩行、排泄、食事。その最初にくる歩行と足について、日本の当たり前を創造的に壊すような話をうかがえました。これは足だけのことではなく、全体の健康をつくる基本です。例えば、腰痛はもちろん、歯と足はつながっており一緒に診ると良いと言う歯科医や、足を重視する脳神経外科医もいます。しかしながら、足は見過ごされている、あるいはガマンするのが普通になっているのが実情でしょう。

そして、調子が悪くなったら病院に行こうというような医者任せな姿勢でなく、個人や企業も考え方をアップデートする必要があると感じました。子どもの頃からの習慣づくり、そして齢を重ねるに従い、生き方をリニューアルし続けることが大切でありと思い知らされました。

また、あれこれ追いかけても逆効果で、こういう基本中の基本と向き合うことが先決だと、目の前にシンプルな道が開けたように感じました。

(Interviewer:本荘 修二 本誌編集委員)

久道 勝也(ひさみち かつや)氏

医療法人社団青泉会下北沢病院 理事長・医師

ロート製薬株式会社 CMO(最高医学責任者)

1964年静岡県生まれ。獨協医科大学卒業後、2007年ジョンズ・ホプキンス大学客員助教授。2009年よりヤンセンファーマ研究開発本部免疫部門長、アラガン社執行役員などを経て、2014年よりロート製薬研究開発本部執行役員。2019年同社チーフメディカルオフィサー(CMO:最高医学責任者)に就任。2016年7月に日本初の足病医療の総合病院として下北沢病院を設立。同院の理事長・医師を兼務、現在に至る。

著書に、『死ぬまで歩きたい!』(大和書房・2019年3月)、『“歩く力”を落とさない!新しい「足」のトリセツ』(日経 BP・2020年12月)。

その他、日本皮膚科学会認定専門医、アメリカ皮膚科学会上級会員、アメリカ皮膚外科学会上級会員など。