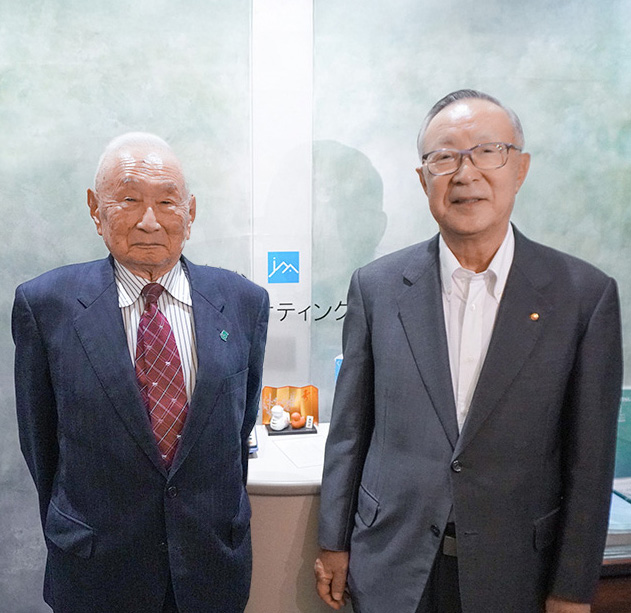

《大坪先生・藤重会長対談》

大坪 檀 氏

静岡産業大学総合研究所 特別教授

藤重 貞慶

公益社団法人日本マーケティング協会

会長、

ライオン株式会社 特別顧問

10月3日、日本マーケティング協会東京本部にて

実践から学んだマーケティング

藤重 本日、大坪先生のお話を伺うにあたり、少しご経歴を拝見いたしました。

先生が東京大学経済学部をご卒業になったのが1953年で、1957年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)経営大学院修了、MBA学位を取得されています。それから現在の2025年に至るまで実に68年間にわたり、先生はマーケティングとともに歩んでこられたことになります。先生は現在96歳ですから、かのフィリップ・コトラー氏の94歳よりも長寿でいらっしゃるわけです。

大坪 振り返ってみると、不思議な人生でしたね。私の生まれは京都ですが、生まれてすぐに東京へ移りましたので、それ以降は完全な江戸っ子です。家は代々徳川の旗本だったようです。父親は国文学の教師でした。

私は、戦後まもなくの時期に大学を卒業して、翌年、ビザが下りてアメリカへ留学しました。当時としては非常に珍しい留学生だったことになります。

藤重 そこでマーケティングに出会われたわけですか。

大坪 私は、UCLAでMBAを取った最初の日本人ということですが、ただし、専門はマーケティングではなく、IE(Industrial Engineering)=生産工学です。もっとも、アメリカの生産工学は日本でのそれとは若干異なり、行動経済学や行動科学、人間工学、システムエンジニアリングなどを基盤としたIE分野でした。

私がマーケティングに出会ったのは、ブリヂストン時代になります。当時の日本の課題は、いかに良い品質のものをつくるかでした。生産工学が専門の私は引っ張りだこで、アメリカの理論や手法を次々と紹介していました。1968年にブリヂストンがデミング賞を受賞した際も、私が旗振り役を務めました。その後、アメリカ進出のために現地赴任を命じられて、そこでマーケティングに遭遇しました。というのも、アメリカに行っても当然ながら商品はまったく売れません。そこで改めて、マーケティングを実践から学び直したわけです。私の場合は学問よりも、実践から入った形になりますね。

藤重 最初は何から手を付けられたのですか。

大坪 私のマーケティングの師は、当時の日産自動車アメリカ法人の片山豊社長でした。フェアレディZを生み出した方で、アメリカの自動車殿堂入りもされています。私は研究者でIEの専門家でしたから、経営戦略などには携わっていましたが、マーケティングの実務経験がなかったので、その旨を伝えると、片山氏が取引先のマーケティング会社を紹介してくれました。

不思議な縁なのですが、その会社の社長がUCLAのMBAスクールの同級生だったのです。彼に「マーケティングを教えてほしい」と頼むと、「初めからきちんと学ばない人間とは取引しない」と言われました。彼は大量の書籍を持ってきて、「すべて読んで理解したらテストをする。合格したら取引しよう」と言うのです。日本とはまったく逆の発想で面白いですよね。私は、そこから無我夢中で勉強しました。MBAスクールでもマーケティングはかじりましたが、当時はシアーズ・ローバックなどを取り上げる広告論が多かったですね。また、ショッピングセンターが増え始めた時期でもあり、そうした様子と併せコトラーの理論も非常に参考になりました。当時のアメリカで、実践と学問を同時に勉強できたことは幸いでしたね。

藤重 実践をしながら考えをまとめていくという作業ですね。

大坪 その通りです。実践というのは実に大事なことです。皆さんも、もっと実践をやってからマーケティングの学者をやる、マーケティングの学者をやりながら実践をやるほうがいいのではないかと思いますね。

マーケティング黎明期を生きる

藤重 その後、アメリカから戻られたのですね。

大坪 そうです。日本に戻ってからは宣伝部長を任されました。世界中を見てくれと言われ、広告宣伝全般を担当していました。

藤重 それはまたずいぶん畑違いの部署ですね。

宣伝と言えば、ちょうど先生がUCLAを卒業された頃、1956年に電通が『マーケティングと広告』を創刊し、広告の専門性と重要性を高める動きが始まった時期と記憶しています。

大坪 その通りです。私はまず“近代的な電通”を念頭に置いていたので、「契約をきちんと結ばなければならない」と申し上げました。

アメリカの会社は、広告取引やマーケティングを担当するということは、実は“あなたの会社は私たちがお預かりする”ということを意味するのです。したがって、“正式に契約を結んで私たちも責任を持ちます”となる。“その代わり、正当な対価を支払ってください”と、契約書を実に細かく作成するわけです。

私は、それに加えて、“一業種一社”の重要性も申し上げました。現在の日本の広告会社各社は、営業局ごとに一業種一社の体制をとることで同業の複数企業を担当していますね。

藤重 日本マーケティング協会の設立も1957年です。

大坪 そうでしたね。創立期には、ライオン、花王、資生堂、サントリーなど皆さんが大変熱心に取り組んでおられましたね。初代会長は味の素の道面豊信氏、初代理事長は電通の島崎千里氏でしたね。第2代会長が明治製菓の細井徳次郎氏、第3代会長がサントリーの鳥井道夫氏と、錚々たる顔ぶれでした。企業間の敵対関係などもあまりなく、皆で一生懸命に産業界を盛り上げようという時代でしたね。

藤重 皆で議論を重ね、知恵を出し合いながらマーケットを大きくしていこう、その結果として自分たちも成長していくという時代でした。

大坪 1974年にはJARO(日本広告審査機構)も設立されました。当時は、誤表示や誤解を招く広告が相次ぎ、消費者からの苦情が絶えませんでした。そこでこのままではいけないと、日立やトヨタの宣伝担当を中心に審査機構をつくろうとなったのです。日本マーケティング協会やJAROの誕生によって、日本のマーケティング業界はようやく体系的に確立したのだと思います。

もう一つ、当時は国際化の時代でもあり、海外との関係が活発でしたね。外国人講師を招いて講演会や勉強会を朝から晩まで行っていました。そうした活気ある時代に私は参加させていただきました。

藤重 当時の日本のエネルギーは本当にすごかったですね。世界をリードしていましたから。アメリカの文化やマーケティングに憧れて、それを積極的に取り入れながら、日本人ならではの理解と発展を遂げた。そこに日本人の教養や下地があったのではないでしょうか。

大坪 今でもそうですね。近江商人に代表される日本の商人道の精神が大きく影響していますね。

藤重 昔の儒教教育や寺子屋教育から始まって、日本人の知恵や教養として綿々と積み重なっているのですね。アメリカから工夫のヒントが出てきて、それを何倍にも進化させたことこそ、日本のマーケティングや経営の大きな強みだと感じます。

名創業者に共通する社会的理念

大坪 ライオン、花王、ブリヂストンなどの創業者はいずれも素晴らしい理念を持っていました。理念をしっかり掲げた産業人、企業家がいたからこそ、今日の日本が確かなマーケティングの基盤を築くことができたのだと思います。

理念がなければ結局うまくいきません。JAROを設立したときも、皆さんすぐに賛同されました。やはり、商人がこんな不正をしてはいけないという強い信念があったからです。

藤重 そのような理念の一例を紹介します。明治時代の日本の人口は約5,000万人ほどでしたが、小学児童の虫歯の罹患率は96%に達していたそうです。しかも重度の虫歯が多かった。ライオンの創業者は、このままだと日本は虫歯によって滅びてしまうと危惧して、いかにお口を清潔にすることが大事なのか、全国で何度も講演会を開きました。延べ5700万人、当時の日本の総人口5130万人を上回る人たちに向けて地道に公衆衛生普及活動を続けたのです。ライオンに限らず、同じような理念を持って社会を良くしようとする企業がいくつもありました。「日本を良くしよう、幸せにしよう」という信念があったからこそですね。

豊かにしようという理念があって、それに基づいて、各社が自分の得意分野を生かし、本気で社会の課題に取り組んだのだと思います。そうした非常に腹の据わった情熱的な活動が、日本を豊かにしていったのだと思います。

大坪 まさにおっしゃる通りです。私は日本の企業家の歴史を研究していますが、彼らの共通項は「社会的な理念が非常に高い」ことです。特に創業期には顕著でした。金儲けのためではなく、困っている人を助けたい、日本を良くしたい、地域社会を支えたいといった理念を持つ企業家が非常に多いのです。

今まさに、もう一度そのような理念を見つめ直す時期が来ていると感じますね。

藤重 イギリスやアメリカの歴史を見ても、“会社は売り物である” という考え方も見られるようです。つまり、高く売るために会社の価値を高め、金融効率や資本効率を上げて収益性を高める。株価を金科玉条のごとくの指標とみなす傾向も強い。私はそうした発想が人間本来の姿から離れていっているように思います。

だからこそ今、人間中心の社会・会社に立ち返る必要がある。まさに大きな転換点に来ていると感じます。

大坪 今、産業人に求められているのは、新しい意識改革と使命感だと思います。政治家が国を良くすると言いますが、実際に国を良くするには産業が良くなくてはならないのです。産業が健全であってこそ、国も豊かになります。産業人は税金を納めて国を支えている、と胸を張ってよいと思いますね。しかし同時に、間違いを犯さず、社会のために貢献することが求められている。ではどうすればいいか。その基盤をつくり方向性を示す先導役が、まさにマーケティングの役割なのです。

マーケティングの本質は“人間中心の社会づくり”

大坪 静岡県庁にマーケティング課があるのですが、私は県の行政改革に関わる中でマーケティングを教えました。マーケティング主導で行政改革を進めようというもので、当時、行政改革委員長だった私は「首切りは駄目だ」と言いました。職員一人ひとりが県民のために力を発揮できる仕組みに変えればいいと。まさにマーケティングです。県民のために働く、県民が豊かになるために全員で取り組む、この発想が静岡県のファルマバレー構想(「富士山麓先端健康産業集積プロジェクト」の通称)にも生きています。

やろうと思えば実現できた。それは、日本人は社会への危機意識を強く持ち、社会のために尽くそうとする人が非常に多いからです。社会貢献を掲げると、皆が一生懸命に取り組み、その成果が最終的に自分たちに戻ってくることに気づいたのです。

したがって、これからのマーケティングの基本課題は、藤重さんがおっしゃる人間中心の社会にどう貢献するかにあります。日本ではCMO(チーフ・マーケティング・オフィサー)はまだ多くありませんが、実のところ、日本の経営者には同じ発想を持つ人が多い。だからこそ、CMOという役職自体は必ずしも必要ではないのかもしれません。その上で、産業が主体となって社会を導くという認識を明確に打ち出していくことが、日本の繁栄の道だと思います。

藤重 その通りですね。大切なのはやはり世界観、これからどんな世界をつくっていくかという視点です。その世界観を皆で真剣に議論し、それに向かってマーケティングを展開していくことがとても重要だと思います。

その世界観はおそらく、エネルギーや資源を無視して便利さばかりを追い求め、経済成長だけを重視するものではありません。そうした発想が今日の自然災害など多くの問題を生んできたとも言えます。そうではなく、いかに人間一人ひとりが幸せになるか、また、社会という集団の中で互いに理解し助け合う、そうした人間中心の社会を目指す世界が望まれます。そのために産業人が、自らの技術やサービスを生かして社会貢献をリードしていく。これこそが、これからのマーケティングの核心だと思います。

大坪 まさに、そうした最も難しいマーケティングが、これから本当に重要になってきますね。

藤重 結局これまでのやり方は経済成長一辺倒でした。近年は金融資本主義が広がり、人間本来の生き方からどんどん離れていっているように感じます。社会全体の仕組みそのものを、もう一度、人間中心の姿に戻す必要がありますね。

大坪 今こそ日本が手本となる最大の好機です。健康長寿社会は、日本が世界で初めて経験しているものです。それも単なる長寿ではなく健康に長生きする社会です。加えて、人口減少も進んでいます。この二つの大きな要素は、これからのマーケティングに深く関わってきます。逆に言えば、マーケティングの力なしに、健康長寿と人口減少の時代に豊かな生活を実現することは難しいでしょう。

藤重 まさにそうした社会をつくること自体がマーケティングですよね。

大坪 その重要性に気がついたのは医療産業に関わっていたからです。静岡がんセンターが人気を集め発展した理由は、今までの病院のような“診てあげる”ではなく、“患者様のための病院”へと発想を転換したからです。考え方を全て変えたのです。すると、働く人の意識も変わり、患者様も増え、医師も頑張るわけです。結果として、新しい医療事業が生まれてくる。これはマーケティングの基本ですね。

ブリヂストンにいた頃、創業者である石橋正二郎さんの考えに深く感銘を受けました。それは、“産業は何のためにあるか、人を豊かにして幸福にするためだ、そうすれば産業は発展する”という発想です。根本はマーケティングです。今まさに産業界がその原点を問われているのではないでしょうか。経営者の役割とは、人を豊かにして幸福にすることだという理念を、日本マーケティング協会も改めて発信していくべきですね。

藤重 やはりいかに人を幸せにするかがマーケティングの本質ですね。

日本は豊かな国と言われていますが、実際には子どもの7人に1人が満足に食事を摂れていないそうです。7人に1人が最低限の食事もできないような国は真の意味で豊かだとは言えませんよね。

大坪 知恵を働かせばマーケティングで多くの課題を解決できると思います。今日までのマーケティング界の歴史を見ると、戦後、世界がびっくりするような国になりましたからね。これからの時代も、同じように創意と理念で新しい社会を築けるはずです。

One thought on “人間中心の豊かな社会を築く

マーケティングの哲学を/前編”

Comments are closed.