start-editing_20241105,20241119,20241203_end

加藤 裕之 氏

東京大学大学院都市工学科・下水道システムイノベーション研究室 特任准教授

Introduction

料理をする、お風呂に入る、トイレに行くなど、私たちの暮らしに必要不可欠な水。それを流すとあたかも無かったことの様に忘れ去られてしまうが、それは目に見えないところで「下水道」が支えてくれているからである。この下水道から出た汚泥を資源として有効活用し、農林水産業と食をつなぐ循環システム「BISTRO下水道」を立ち上げた加藤裕之様に、イノベーションが生まれた背景と、これからの展望についてお話を伺った。

BISTRO下水道とは、下水道から出た資源(処理水、肥料、熱、CO2)を有効活用して食材を生産する取り組み。2013年に国土交通省と日本下水道協会が主導してスタートし、下水道資源を有効利用して作られた食材は「じゅんかん育ち」のブランド名で市場に流通している。循環型社会の構築に寄与しながら、安全で美味しい食材をつくる手法として世界から注目されている。

───今回、地中にある下水道に目線を下げ、そして日本国内だけでなく世界に広がる循環システム「BISTRO下水道」についてお話を伺えたら幸いです。はじめに、加藤様が着想を得た経緯をお聞かせいただけますか。

加藤 私は元々建設省(現・国土交通省)に入省し、下水道事業に長年従事していました。日本の下水道普及率は約80%ですが、その役目は汚れた水を下水処理場へ送り、綺麗にして川や海に返すことです。しかし「綺麗にする」ということは、実は下水処理過程で発生する下水汚泥の中に含まれた窒素やリンといった貴重な栄養分をも漉し取ってしまうということなのです。これまで下水汚泥はお金を払って埋めたてるか、コンクリートなどの建築資材の原料とされていましたが、循環型社会の貢献のために活用できないかという思いをずっと持っていました。

そして2008年に日本の水インフラ技術を世界へ輸出する水ビジネス担当になったのですが、同じ様な高い技術力を持つ国は多かったため、改めて「日本の強み」は何かを考えました。そこで歴史を紐解き、江戸時代のし尿を肥料として農業に使う「下肥文化」に着目したのです。意外に思われるかもしれませんが、下水汚泥を肥料化する技術は「発酵技術」を利用したものです。日本はお味噌や日本酒をはじめとする発酵文化が根付いているので、この独自の技術を生かしたいと思いました。また、世界を見渡してみると綺麗な水がないだけでなく、食料不足で困っている国や地域がたくさんあるため、水ビジネスに「農業と食」を結びつけて世界に打ち出すことができないかと考え始めました。

そういった背景から、下水汚泥の資源を活用して肥料をつくり、その肥料で農家さんが作物を育て、それを消費者のみなさんがどんな料理をつくって食べるのか。そこまで思いを馳せるイメージが湧く様に「BISTRO(食べること)」と下水道を掛け合わせたのです。さらには、発酵の過程でメタンガスが出るので、それをガス発電に活用して電気をつくることもできます。地域から出た資源で発電ができるので、地域の自立にも役立ちます。まさに、水と食とエネルギーの融合化です。

2011年の東日本大震災で現地支援リーダーとして被災地に入った経験があるのですが、その時、本当に水も食料もエネルギーも足りていない状況を目の当たりにしました。震災をきっかけに、ますます地域が自立した循環システムをつくらねばという思いに傾倒してきましたね。そして10年以上前から、世界的に水・食料・エネルギー不足が予測されているため、「循環型社会の構築」はますます重要なキーワードになっています。日本の各地域の自立だけでなく、世界の問題にも貢献できるBISTRO下水道を実現したいと考えるようになりました。

───長年に渡って育まれた、本当に大きな構想なのですね。社会実装に入る際、何か起爆剤になったきっかけはありましたか。

加藤 正直に言うと、熱意と構想はあるものの、本当にこんなことができるのだろうかと思う部分はありました。しかし、人づてに佐賀県佐賀市でおもしろいことをやっている人がいると教えていただき、すぐに足を運んで会いに行ったことが大きな転機となりましたね。

有明海では海苔の養殖が盛んなのですが、都市から排出された汚泥を肥料にして地域の水産業者に提供し、窒素などの栄養分を海に供給する循環型システムを先進的に取り組まれていたのです。本当に衝撃を受けました。そして、私は農業を想定していましたが、海苔養殖のような水産業にも活かせることを学びましたし、構想に対しての自信が深まりました。そしてなぜこのモデルが実現したのかをさらに調べながら、全国に普及させること想定して国土交通省の単独でなく、地方公共団体の中心となる日本下水道協会と組んで2013年にBISTRO下水道を始動しました。その取り組みは、「下水道は宝の山」というタイトルでNHKクローズアップ現代やNHK国際Asia This Week等でも取り上げられました。

いくら素晴らしい技術があっても、埋もれてしまってはイノベーションにならないので、エベレット・ロジャースの普及学をはじめとするマーケティング理論も勉強しました。例えば、100人いたとしたらそのほとんどの人は反対で、賛成するのは3〜4人だけれど、それがインフルエンザのように徐々に広がっていくプロセスなどです。

BISTRO下水道の場合、はじめに「循環型社会をつくろう!」という強い共感で結ばれる仲間集めをしました。組織を超えての人探しには、徹底的に時間をかけましたし、最初の1人目を見つけることが一番のポイントだと思っています。逆に、最初に結ぶ人が金儲け主義だと駄目ですね。世の中をよくしたいと思う高いビジョンと、利他の心で結ばれている人とでスタートすると、自然と広まりますし、不思議と人寄せの法則で同じ思いを持った人たちが集まります。次にそれを見て共感したアーリーアダプターがいて、最後に懐疑的だった人も乗り遅れまいと100%に近づいていく。

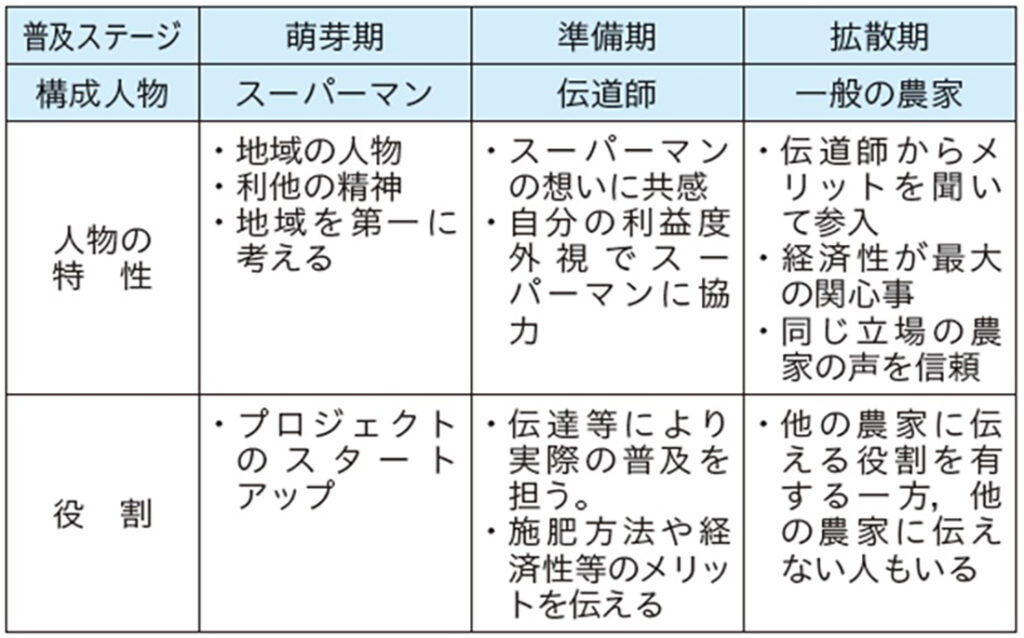

BISTO下水道で大成功した佐賀市での普及プロセスを学生と調べて、利他の心を持つ萌芽期のスーパーマン、準備期にはスーパーマンに共感する伝道師が重要な役割を担うことがわかり論文として発表しました(加藤,星野,「地域における下水汚泥の農業利用の普及に必要な人物のタイプ」,下水道協会誌,2023,730,108-116.)。

そして “変わった人とのつながり”もイノベーションのポイントですね。やはり新しい化学反応を起こして広げるには異質の人間との結びつきが大切です。私は大学で学生にイノベーションを教えるときは、一つの隠喩として「横浜家系ラーメン」を使います。なぜかというと、横浜家系ラーメンは豚骨と醤油という二つの異質な味を混ぜた「豚骨醤油」味なんですよね。1足す1で違う風味を出して3という、想像を超えた新たな価値を生み出しました。イノベーションを生み出す人は、前例にとらわれずに楽しいことを追求し続けられる感性が高い人ですね。あとは他の異分野であっても臆せずに、そして待たずに、自分からどんどんノックして異なる分野を融合させていくような人だと感じています。

───加藤様ご自身が異なる分野を融合されて、ビジョンに向かって取り組まれていることが伝わってきました。利他の精神についても教えていただけますでしょうか。

加藤 独学ですが、たくさんの先生方の本から学びました。利他とは「他の人のために尽くすこと」ですが、東日本大震災の被災地支援でも肌で感じましたが、どこへ行っても多くの方々がたいへんな環境の中でも「ありがとう」と感謝の言葉をかけてくれました。喜びには二つあって、人に何かをして喜んでもえらえる喜びと、感謝される喜びです。それがやはり自分自身のモチベーションの源泉になりますね。

そして、ものの世界というのは、利他といった抽象的かつ定性的で目に見えない部分と、具体的で定量的な目に見える部分の両方で成り立っていますよね。もめたりするのは、大体価格をどうするかといった目に見える世界です。そうった時に立ち返らなければならないのは、目に見えない定性的なビジョンや目的で、どうしたら人に喜んでもらえるかといった部分です。そこがしっかりと組織内で認識共有されていればあまりトラブルも起きません。逆にトラブルやフリクションは悪いことでもなく、最終的な目的に向かったものであればある意味必要な通過点です。そんなふうに考えておくことが必要だと思っています。

───下水道由来の肥料については、使用した農家さんから「収量が増えた」、「病害がなくなった」、「栄養分や糖度があがった」などの声。そして化学肥料に比べるとコストが8割程度減った農家さん(佐賀市のアスパラ農家)もあるとのことで、BISTRO下水道は地域にも環境にも人にも嬉しい、本当に大きなイノベーションだと思います。

加藤 農家さんの笑顔を見たり、感謝されるのは本当に嬉しく思います。化学肥料の原料はほぼ100%海外に依存していますから、今後の水や食の安全保障を考えると、国としても自立性を高める必要があります。もちろん、化学肥料は大発明ですが、いろいろと障害が出てきています。BISTRO下水道の技術自体は新しくなっていますが、日本では江戸時代にもともとあったコンセプトですから、昔の考え方、思想に戻そうよというタイミングなのかもしれません。

今後、BISTRO下水道をまずは全国に普及させ、そして世界にも展開して水・食料・エネルギーで困っている地域の解決策のモデルにしたいです。例えばインドネシアのジャカルタは人口1,000万人を超える大都市ですが、本格的な下水処理場が未整備なままです。下水道インフラを整備して暮らしやすい環境をつくるとともに、人口増に対応した食の世界をつくりたいです。そしてアジアを中心として、日本と同様の稲作文化を持つ国々へ発展させていきたいと考えています。もちろん、欧米諸国や中国など水ビジネスの競合相手は多いのですが、私たちは単なる下水道技術だけではなく、地域の循環システムそのものを構築しませんかというアプローチで貢献したいです。

───最後に、本号のテーマ「下目線」についてはどのように感じられましたか。

加藤 下水道の世界では「下を向いて歩こう」と言うくらいですから、まさにぴったりのテーマです。実はヒントというのは、現場に行って足元を見ることだと思っています。どうしても先ばかりを見てしまうことが多いのですが、そうではなくてフィールドに実際に足を運び、そこにあるものをよく観察し、その場の空気感や波動を五感で感じることが大切ですね。別の言い方をするならば、感性を育てる目線なのかもしれません。スピリチュアルな世界になってしまうかもしれませんが、やはり目に見えないものに大切なものが宿っていますから。そういった目に見えないけれどしっかりと強い共感で結ばれた仲間たちと共に、ビジョンに向かって取り組んでいきたいですね。

───目に見えないけれど自分の心で感じた波動が仲間に伝導し、社会に広がっていくのですね。本日は大変貴重なお話をいただき、本当にありがとうございました。

(Interviewer:蛭子 彩華 本誌編集委員)

加藤 裕之(かとう ひろゆき)氏

東京大学大学院都市工学科・下水道システムイノベーション研究室 特任准教授

博士(環境科学・東北大学)、東北大学特任教授(客員)、内閣府地域活性化伝道師、国土交通省で下水道行政に従事、東日本大震災の現地支援リーダー、その後㈱日水コンを経て2020年より現職。

専門分野は、上下水道政策、官民連携、下水道資源の農業利用、都市浸水、DXなど。

著書に、「上下水道事業PPP/PFIの制度と実務」(共同編著)、『フランスの上下水道経営』(代表執筆者・日本水道新聞社)、『新しい上下水道事業・再構築と産業化』(共著・中央経済社)、『3.11 東日本大震災を乗り越えろ:「想定外」に挑んだ下水道人の記録』 (共著・日本水道新聞社)など。

奇二 正彦 氏

立教大学 スポーツウエルネス学部 スポーツウエルネス学科 准教授

生きものインタープリター

Introduction

人と自然の共生をテーマに、自然体験とスピリチュアリティの醸成に関する研究を行なうとともに、サステナブルな社会構築と環境教育にも深い知見をお持ちの奇二正彦先生に、現在に至るさまざまなご活動の内容や生物多様性、そしてネイチャーポジティブ経営の重要性などについてお話を伺いました。

───奇二様の研究テーマが大きく2つ「自然体験とスピリチュアリティ」「サステナブルと環境教育」ということで、とても壮大ですね。そして “生きものインタープリター”として五感を刺激しながら自然を伝える環境教育にも力を入れ、また企業に対してはネイチャーポジティブ経営の重要性やマインドセットについてのセミナーを行う機会が増えているとのことで、本日は“鳥と虫の目線”でお話をお伺いできれば幸いです。はじめに、研究テーマにたどり着いた経緯をお聞かせいただけますか。

奇二 話は幼少期まで遡りますが、私は登山家になりたかった父の影響で自然の中での遊びをたくさん教えてもらっていました。そして戦前に子供時代を過ごした人だったので、自然の中でどのように生きるかの術、例えば「何が食べられて、食べられない」などのサバイバルチックなことまでキャンプをしながら学んだりして育ちました。また、芸術家の多い伊豆の山奥に住んでいたので、私の遊び場はいつもご近所の陶芸家と画家のご夫婦の家で、無我夢中に陶芸をやったり絵を描かせてもらうような環境が身近にありました。やはり“三つ子の魂百まで”だなと思うのですが、単なる遊びですが幼い時に自然やアートにたくさん触れたことが今の私を形づくる大切な原体験となっています。

大学ではもともと歴史が好きで文学部史学科に入学し、アイヌやネイティブインディアンなど「自然と共存する人間の生き方」について学びました。彼らはうつ病などの現代社会病理が少ない生活を送っていて、むしろ現代人よりも自己実現ができているように感じたのが強く印象に残りました。また、文化人類学の授業では、チベットの仏教僧が曼荼羅を砂で描く宗教画の存在を知りました。現代のアートは、作品そのものをマーケティングして後世に伝えていると思いますが、その曼荼羅の砂絵は儀式が終わったら川に流すのです。残すことよりも描いているときの宗教体験そのものが大事なのだという世界観にものすごい魅力を感じました。

一方で、そういった生活を自分に当てはめることも難しいと感じながら就職活動が迫ってきた頃、私はとにかく身体から発せられる違和感を覚えて八方塞がりに陥ってしまったのです。そんな時、大きな転機となったのがカナダのユーコン川に旅をしたことでした。そこには人工物が何もない雄大な森があり、地平線まで見渡せるこれまで見たことのない世界が広がっていました。そして、ここで怪我をして動けなくなったら凍え死ぬなと実感するような生と死が隣り合わせの環境に身を置いてみると「今、就職しないと一生駄目になる」といった変な強迫観念もなくなって、自分の悩みなどは本当に小さいなと感じるような価値観が覆される体験を得ることができました。そんなことから、自分自身の精神や成長を支えてくれたのが自然体験とアート体験で、現在の研究の源流につながっていると感じています。

───大学を卒業された後、どのようなキャリアを辿られたのでしょうか。

奇二 結局、就活はせず5年かけて大学を卒業した後、アルバイトをしながらアーティストを目指すために英語も同時に学べるニュージーランドに渡りました。語学学校とアートスクールを合わせて2年間通いましたが、見事に挫折しましたね。数ヶ月かけて描いた絵が1万円で売れた時、これでは生活できないと腹を括って帰国したのですが、たまたま本屋で『自然とかかわる仕事』という本に出会いました。そこには林業や漁業といった仕事の中に、自然学校やエコツアーで自然の魅力を伝える『インタープリター』という職業が紹介されていました。自分に合う仕事だと直感し、翌日には大阪で行われた養成講座に参加しました。その後、26歳にして環境教育系NPOでインタープリターとしてのキャリアをスタートさせました。

30歳を目前に、もっと深い自然の中で過ごしたいと思っていた頃、動物写真家の平野伸明さんと出会い、そのご縁で彼の助手を務めることになりました。世界遺産級の秋田のブナ林で、野生動物の生態をじっくり観察するのはとても面白く、忘れられない経験です。電気も水も通っていない小屋での寝袋生活は、まさに『ウォールデン 森の生活』そのものでした。ただ、カメラマンになりたいわけではなく、あくまで深い自然体験が目的だったので、ご迷惑にならないよう平野さんのプロダクションは約3年で区切りをつけました。その後、以前所属していたNPOが2005年の『愛・地球博』の市民ゾーン「地球市民村」でパビリオンを持つことになり、副主任としてデザインや企画に関わる機会を得ました。「地球市民村」は、世界中から集まった約30のNPO/NGO団体で構成されており、これまで接点のなかった“自分以外の生命のために怒れる人たち”との交流がとても新鮮で、まさにカルチャーショックでした。たとえば、子どもや女性の人権問題、水資源の危機などに対して、彼らは強い怒りと行動力を持っていました。この経験を通じて、「知ること」「伝えること」「教育」の大切さを心から実感しました。その後、フリーの展示プランナーを経て、2007年から環境コンサルタントの研究員となり、公園の施設管理業務や、企業の「CSR(企業の社会的責任)」推進をサポートするアドバイザーとしての仕事を手掛けるようになりました。

───数々の経験を通じて「自然」「アート」「教育」のキーワードがつながっていったのですね。

奇二 そうですね。まさにスティーブ・ジョブズが語った「Connecting the dots(点と点をつなげる)」で、ようやく40歳になるころに自分の強みが“環境教育”だと手応えを感じるようになりましたし、葛藤と向き合いながらでしたが本当にやりがいに満ち溢れて楽しく働くモードに入っていました。一方、友人がうつ病になって自殺をしてしまったり、大企業に勤めてお金に不自由はないのにハッピーではない同世代の人たちの様子に心を痛める出来事がありました。そんな自身の周りで起こったことを恩師の濁川孝志先生に話したところ、「それはスピリチュアリティだ」と言ったのです。一体なんのことだろうかと調べてみると、国連やWHO(世界保健機関)がスピリチュアリティの研究をしていることを知りました。

奇二 スピリチュアリティの研究は、もともとは末期がん患者のケアの研究からスタートしています。1940年代、WHOは健康の定義を「健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること (日本WHO協会訳)」と決めていたのですが、1980年代以降から医療が発達して人間が長寿になり、これら全てが良好でなくても生きながらえる人が増えました。すると「死んだらどうなるんですか」「私の生きる意味は何だったのでしょう」などの実存的で哲学的な問いを言い出す人も増えたのです。

医療と看護に携わる方々はそういった患者さんたちをケアするために研究やアンケート調査を実施した結果、身体的苦痛、精神的苦痛、社会的苦痛の3つに収まらない4つ目として「実存的苦痛、スピリチュアルペイン」という定義が必要なのではないかという討議が始まりました。そしてこのスピリチュアルペインに対してのスピリチュアルケアの手法や技術も進化し、2006年には日本でもスピリチュアルケア学会ができ、現在は看護師国家試験にもスピリチュアルケアの項目が入るようになりました。

末期がん患者に対してのケアが大切であることを理解しながらも、自分が若いときにも身に覚えのある感覚だったので、私は「スピリチュアルペインは、若者も抱えているのではないか」という仮説を立てました。悲しいことに日本社会では若者の死因の1位が自殺で、病気や貧困に加えて精神的な悩みが大きな原因として伺えます。そう事実を知った私は研究することに魅力を感じ、仕事を半減させて大学院に通い始め、修士や博士課程では若者を対象として、自然体験とスピリチュアルな価値観の醸成に関する研究を行いました。幸運にも博士課程を修了したところで母校に「スポーツウエルネス学部」が新設されるということで、2023年から准教授として勤め始めました。現在も、「どのような自然体験がスピリチュアリティを醸成するのか」に関する研究を進めています。

───大学で研究していることを、企業との取り組みにつなげていらっしゃるのでしょうか。

奇二 はい、本当に多くの業界とつながりはじめていますね。例えばリジェネラティブ・ツーリズムという自然再生型観光を推し進め、自然体験を促しながら過疎化地域の復興に企業と連携して取り組んでいます。長野県の生坂村は脱炭素先行地域なのですが、「ネイチャーポジティブ ※1」や「30by30目標※2」の方向へも広げたいと考え、観光客向けの環境保全プログラム『旅するいきもの大学校!』を開始して今では人気を集めています。これまでのようにキャンプや登山をして楽しむだけに留まらず、訪れた土地の自然環境や文化を学びながら美味しい食べ物を食べ、そして適切な手法で手を加え、より良い姿に再生することを目指す新しい観光のスタイルです。

※1:「ネイチャーポジティブ(自然再興)」とは、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」ことで、生物多様性国家戦略2023-2030における2050年ビジョン「自然と共生する社会」の達成に向けた2030年ミッションとして掲げられています。(環境省)

※2:「30by30目標」とは、2030年までに、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする、「ネイチャーポジティブ」実現のための鍵となる目標の一つ。(環境省)

───企業を巻き込む秘訣は、どのようなころにあるのでしょうか。

奇二 色々なアプローチがありますが、やはり経営トップが高い意識を持っていることがとても大切ですね。例えば栃木県那須町にある「森林ノ牧場」の社長とは数年前に偶然出会って生物多様性の重要性をお話したところ、すぐに理解してくれました。無印良品の「素材を生かしたアイス ジャージー牛乳」に使われるミルクを提供している企業ですが、社員に業務日の中で自然体験をしてもらい、一緒に生物多様性を理解しながら事業をつくられています。今はGOOD NEWSという、使われなくなった森を保全しながらカフェやコーヒー焙煎所、チョコレート工房などを運営する観光施設と連携して大変な賑わいです。単なるトップダウンではなく、インナーブランディングで社員の意識を高めながらボトムアップし、さらには牧場に来るお客さまも巻き込みながら取り組まれています。

現在、ある企業と経営層向けのマインドセットプログラムを開発しているのですが、2020年の国連生物多様性サミットで「ネイチャーポジティブ」という名称が誕生し、2023年には「TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosuresの略。自然関連財務情報開示タスクフォース)」の最終提言が公開されてからは、二酸化炭素ともう1つの柱である生物多様性をどう自分の業界と結びつけて理解したらいいいかがわからないという企業からのご相談が多くなってきています。

───生物多様性という言葉は知っているものの、自分ごと化するにはなかなか難しいと感じています。基礎的なことからご教示いただけますか。

奇二 生物多様性は3つの定義で説明されます。1つ目が「種の多様性」で、地球上には動植物から細菌などの微生物にいたるまで、いろいろな生きものがいるということです。2つ目が「生態系の多様性」で、食物連鎖の話はご存じかと思いますが、それだけではなく“石の下にダンゴムシが住んでいる”といった無機物と有機物の関係性も含めた多様なつながりを指します。3つ目が「遺伝子の多様性」です。ホモサピエンスの中にもがんにかかりやすい人、かかりにくい人がいますが、同種でも遺伝子を多様にしておくことで種として生き延びる確率が上がるということです。

ある植物が絶滅してしまったら、そこから作れたかもしれない特効薬がもはやつくれなくなってしまいますよね。そのような生物多様性から得られる恵みのことを「生態系サービス」と言うのですが、次の4つ「供給サービス」、「調整サービス」、「文化的サービス」、「基盤サービス」に分類されています。

1つ目の「供給サービス」は、私たちの暮らしに関わる水、服、家、薬など全ては自然の中で育った資源です。我々は自然から非常に多くの供給を受けているということですね。2つ目の「調節サービス」は、生きるのに心地よい温度や湿度は空気や海によって調節されています。雨が降っても森がスポンジのように貯えてくれるので洪水が起きにくく、濾過されておいしい水も飲むことができます。3つ目の「文化サービス」にはスピリチュアルも入ります。カヤックをしたら気持ちがいいと思うし、年中行事など自然からインスピレーションを得た神話や文化、祭りなども世界中にたくさんあります。最後の4つ目の「基盤サービス」は、あらゆる生物の生態系やライフサイクルを維持する先の3つを担保するベースとなる恵みです。現在、地球上で生み出されているGDPの半分くらいは、直接的に自然の恵みをもとにして生み出されていると言われています。

───改めて、自然の恵みのおかげで私たちの暮らしが豊かになっていることを感じました。本号の「下目線」というテーマについてはどうお感じになられましたか。

奇二 私の研究内容から言うと、この「自然からの恵み」を下支えしているのは、実は普段は目に見えない地面の中で生きる何億匹という分解者のおかげなのです。生態系には無機物から有機物をつくる「生産者(植物)」、それを食べる「消費者(動物)」、そして死骸やフンなどの有機物を無機物に戻す「分解者(菌類など)」の3つが存在します。私が今一番注目しているのはまさにこの分解者です。現代社会は「生産者」と「消費者」という関係性だけに留まってしまっている印象ですが、この生態系の循環を見つめ直してうまく取り入れ始めることができれば、よりよい社会を築くことができるのではと感じています。このような発想もいわば下目線と言ってもいいかもしれませんね。

───分解者に思いをはせる想像力と感性も大切だなと感じました。最後に、マーケティングに携わる読者の方々にメッセージをお願いします。

奇二 マーケティングや企業経営とすぐに直結しないかもしれませんが、私は長い目で見ると義務教育がとても大切だと思っています。世界を見渡すと、力を入れている国とそうでない国との差が生じ始めています。スウェーデンが1970年代から義務教育の中に環境教育を入れたことで、企業人や消費者を含むすべての国民の、サステナブルに対する意識の高さが顕著に表れています。つまり、環境教育に力を入れるかどうかで、30年後の未来は大きく変わるわけです。しかし、『2030年までに』自然を回復軌道に乗せ、生物多様性の損失を止めることが目標となっている今、残された時間はあと約5年です。義務教育には時間がかかるので、本当に今まさにマーケティングに携わるみなさまに取り組んでいただくことが命運を分けると言っても過言ではないように思います。生坂村がリジェネラティブ・ツーリズムで大成功したのは、伝え方のプロたちが集まったからです。1%ではなく99%の人が見ているようなところでメッセージを伝えることができる広告やマーケティング業界の方々が大活躍する時代に突入していると感じています。

環境教育を実施する際の基本的な要素として「in about for」という考え方があるのですが、「in」は“in nature”という意味で、自然の「中で」どっぷり遊び、自然に対する感性を育むことが大切とされています。「about」は“about nature”で、自然のしくみや働き、人間を取り囲む環境や人間そのものの生活など何かに「ついて」調べたり、探求したりすることを意味します。そして「for」は“for nature”で、最終的に自然のために自ら行動する流れになるという意味です。自分自身も家族や地域のおかげで幼少期から成長する過程でそれらを体験させてもらいました。

ですので、まずはぜひご自身が自然の中に身を置いてください。豊かな自然はたくさんありますので、それを体験しない手はありません。そうすればスピリチュアリティが勝手に発現するのです。様々な識者が、様々にスピリチュアリティを定義づけていますが、中でも私が好きなのは「大自然など、一人の人間の存在を超えた大いなるものに直面したり、あるいは精神的な危機に陥ったときに、これまで眠っていたスピリチュアルな感性が機能する。」というニュアンスの定義があります。つまり、日々の生活では覚醒しない可能性があるのです。大切な人が亡くなるといった大事件でなくても、非日常的な自然体験をすると自分の中に小さくとも何か変化が起こるかもしれません。つまりみなさん一人ひとりに力が眠っているのです。日本は世界が羨むほどの素晴らしい自然の宝庫ですが、お勧めは雄大な朝日や夕日、大きな岩や巨木などがある大自然に行くことですね。

───可能性は自然の中、そして自分の中にあるのですね。そしてマーケティングと教育という視点がこれからの未来をより良くするための大切なキーワードであることを強く感じました。本日は貴重なお話を本当にありがとうございました。

(Interviewer:蛭子 彩華 本誌編集委員)

奇二 正彦 (きじ まさひこ)氏

立教大学 スポーツウエルネス学部 スポーツウエルネス学科 准教授

生きものインタープリター

立教大学文学部史学科卒業後、ニュージーランドのアートスクール、動物カメラマンの助手、 環境教育系NPO、環境コンサルティング会社などを経て、同大学コミュニティ福祉学研究科コミュニティ福祉学専攻博士課程後期課程修了。博士(スポーツウエルネス学)。2023年新設の「スポーツウエルネス学部」准教授に就任。

前回はデフォルトモードネットワーク(DMN)が、閃きに重要な役割を果たしていることをみてきました。意識している時よりも無意識の時が脳内で20倍もの血流が見られるという現象の発見は驚きをもたらしましたが、実はこのDMNという予想外の発見は‟セレンディピティ”と呼ばれているものです。

DMNの発見は神経学者マーカス・D・レイクル教授らによってたまたま発見されたものです。注意力が求められる課題に取り組む際の脳内の変化を調査していた彼らは、意外にも休息時の方で脳活動が活発であることを発見しました。本来の目的となる対象(注意力の課題)での発見ではなく、それまで注目されていなかった目的外の対象(休息時)における活発な反応が偶然発見されたわけです。これがセレンディピティと言われるものです。

セレンディピティとは、このように「探していたものとは異なる価値あるものを偶然発見すること」を指します。DMNの発見は、まさにこの定義に該当します。

このセレンディピティという言葉は、今から270年前の18世紀にイギリスの小説家ホレス・ウォルポールによって生み出されたものです。この造語の元になったのは、『セレンディップの三人の王子』というセレンディップ(今のスリランカ)に伝わる童話です。3人の王子たちが、あるものを目的とした旅の途中で思わぬ偶然に次々と遭遇して幸運を得ながら成長していくというストーリーをヒントに生まれた言葉です。

みなさんも何か探しものをしていた時に、偶然別の貴重なものを見つけて喜んだ経験がありませんか?“偶然”という言葉の響きが何となく夢をもたせることや、語源となった童話の“幸運”のイメージから、セレンディピティという言葉は今では本来の意味から「幸運な偶然」「偶然の幸運な出会い」「偶然から生まれる幸せ」というニュアンスで使用されるようになっています。

その中でもよく用いられる「幸運な偶然」のニュアンスで使われているのが、ノーベル賞にまつわる発明発見でしょう。第1回ノーベル物理学賞を受賞したレントゲン博士は、研究室で放電管を用いて「陰極線」の研究をしている時に、近くに置いてあった蛍光物質が反応し発光していることを偶然に見つけて、そこから現在も広く利用されているX線を発見しました。

このようなノーベル賞級の大きな発明発見には、当初は失敗と思われていた研究から新たな発見をしたり、実験手順を間違ったりしたことが結果的に大きな発見に繋がるという「幸運な偶然」がよく見られます。これらノーベル賞を代表とする科学面での「偶然見つけた幸運」は、典型的な意味での「セレンディピティ」ともいえます。

Something Newという視点からセレンディピティを見ると、思いもよらなかった閃きを得たり、新鮮な見方を与えてくれたりする、とても魅力的なものといえます。そもそも“偶然”という要素そのものが、「予期できない」、「考えてもなかった」といった想定外で不確実ゆえに新鮮なものです。

みなさんも自身の人生を振り返った時に、いかに偶然という要素によっていろいろなシーンで影響を受けてきたか思い起こされることでしょう。心理学者のジョン・D・クランボルツは、ビジネスパーソンとして成功した人のキャリアの調査結果から、仕事上のターニングポイントの8割は想定外の偶然の出来事によるものであるという「計画的偶発性理論」を発表しています。偶然がもたらす予期せぬ出来事は、それまでの価値観や考え方にはなかった新たな見方や考え方を見いだすきっかけとなり、大きなエネルギーとなって進路の方向転換すら導いてくれるのです。

2000年ノーベル賞化学賞を受賞した白川英樹博士のエピソードを見てみましょう。プラスチックなのに金属のように電気をよく通す導電性分子は、実験中に誤って必要な量の1000倍もの触媒を加えたことがきっかけで偶然発見されました。白川博士は実験手順のミスによって生まれたこの新たな化合物を見逃すことなく研究を続け、世紀の発見へとつながりました。

このように専門的な研究レベルから私たちの日常の出来事に至るまで、当初の目的どおりに達成できず、むしろ失敗や思い込み、勘違いといったヒューマンエラーと思われているものは数多く存在することでしょう。しかし実はそれらが、思わぬ幸運をもたらすセレンディピティに転じる可能性もあります。

失敗などヒューマンエラーの多くは、通常はマイナスの出来事として捉えられます。ところが見方を変えると、成功や問題解決に向けて望ましいと思われていた解法とは全く異なるものを示してくれます。つまり、想定内の見方を超えた思いもよらなかった新しい視点、新しい”解”への切っ掛けともなりうるのです。

白川博士の課題に対する“解”は、実は想定外のところにありました。これは同じ対象をその見方のフレームを変化させて捉えたところに(失敗による副産物→未知の可能性を秘めたもの)、想定外の発見を見い出す閃きがあったと理解されます。このような認知行動はフレーミング効果と呼ばれます。これは同じ対象に対してそのどこに注目するか(焦点を当てるか)により、異なる見方や価値基準が生じて異なる意思決定が行われる認知バイアスの一種です。

そして重要な点は、この正しい“解”が存在した想定外の見方を導くきっかけとなったものが偶然であり、セレンディピティであったということです。失敗により偶然見つかった出来事が、実は求めているものだったのです。

みなさんも失敗だったと思っていた出来事を、いつものフレームから例えば反対側の立場のフレームから考えてみるとか、子ども目線のフレームで見てみるなど、いろいろ試してみてリフレーミング(フレームを変えてみる)してみたらいかがでしょうか?それによって「新しい何か」が見えるかもしれません。

中島 純一

公益社団法人日本マーケティング協会 客員研究員

戦略はしばしば実行段階において失敗する。特に経営の上層部や外部のコンサルタントによって立案したトップダウン型の戦略は、そのようなリスクを伴いがちだ。社員の理解や共感が不足しているため、実行に移されても現場での熱のこもった行動に必ずしも結びつかないからだ。

本書はこうした問題を解決するために、社員が主役となる戦略立案のアプローチとその実践的なノウハウを提案する。その骨子は、「戦略創発ファシリテーター」がサポートする「戦略創発会議」を通じてボトムアップ型で戦略を創造するという著者独自の方法論である。

著者は、多くの企業の戦略策定に長年携わり、数万時間に及ぶワークショップの運営経験を持つ。ベテラン戦略家であり、熟練の会議ファシリテーターである。その豊富な経験と知見が本書に生かされている。

実効性が高く社員も共感する戦略を作るにはどうすればよいのか。ビジョンを共有した社員が自発的に行動するモチベーションの高い職場環境と体制をどうすれば作れるのか。こうした問題意識をもつ読者には、自社で応用可能なヒントや具体的なノウハウが得られるだろう。

日本発の世界的なイノベーション論である知識創造理論を提唱した野中郁次郎教授によれば、「組織にはまだ言葉にされていない知識」(暗黙知)が眠っている。そうだとすれば、言語化されず埋もれたままの社員の気づきやアイデアは、「組織の埋蔵金」と言えるのではないか。

本書が提案する「戦略創発会議」では、「戦略創発ファシリテーター」のリードによって、暗黙知として眠っている現場の発想や洞察を引き出し戦略として体系化することを目指す。社員が戦略立案に主体的に関わることで、理解と共感が高まり実行力も向上する。そのような成果を導くスキルをもったファシリテーターを育成する課題はあるものの、模範を見て手ほどきを受ければ可能だという。

会社の方針や事業計画を社員が自分事として受け止めてくれないという悩みをもつ企業や経営者は少なくない。本書を手引に、御社でも組織に眠ったままの「埋蔵金」を社員の熱意に火をつけて一緒に発掘してみてはいかがだろうか?

Recommended by 河野 龍太

多摩大学大学院 経営情報学研究科 教授