伊藤 穰一 氏

学校法人千葉工業大学 学長

*本記事は、『マーケティングホライズン』2022年第3号(4月1日発行)に掲載された内容を、Web版として再掲したものです。

ゴールをどう設定するか

吉田 今JOIさんが一番大事にしているテーマは何ですか。千葉工業大学で日本初のアンチディシプリナリー(脱専門性)研究施設、変革センター長に就任して行われている教育であるなら、そこで達成したいと思っていることを紹介いただけませんか。

伊藤 ちょっと大きいレイヤーから入ります。システム理論で自己適応型複雑系システムというものがあります。例えば、社会だとか環境の全体体系は結構複雑で、しかもサイクルがあり、環境の変化によって適応していくわけです。ただ、中央管理ではなくシステムとして適応していくメカニズムが、地球や生物にある。

日常生活で例えるなら、その一つのシステムはお風呂。“こういう状態のお風呂に入りたい”とすると、水を出したりお湯を出したり、栓を抜いたりして、その温度と高さを設定する。でもちょっとボイラーが遠いと、お湯が出てくるまで時間がかかったり、風呂が大きいほうが安定しやすかったり。風呂に関わる様々な要素とその関係性についてシステムでコントロールする、という考え方。体温はすごく複雑なシステムなんだけど、いろんなコントロールをいじりながら、まさに安定してバランスしている。

ただ、システムはいろんなレイヤーでいじることができるけれども、そのゴールが何かということによってシステムのいじりかたが変わる。いろいろいじっても、ゴールが重要なのね。

モノポリーってゲームありますよね。あれは『ランドローズ・ゲーム』(1904年)っていうゲームが基にあるんです。『ランドローズ・ゲーム』は、ジョージイズムという社会主義系、共産党系のムーブメントの中で、土地、大家、家賃を題材に、“資本主義系のやり方は、世の中を貧しくして、良くない”と子どもたちに教えるためのゲームだった。その後、パーカー・ブラザーズ(モノポリーの販売元)がゴールを変えた。ゴールは子どもたちに資本主義が悪だと説明することではなくて、自分が資本主義者になって、友達みんなを破産させると勝ちっていうことにしたら、ゲームが完全に変わった。ゴールはそこで変わったけど、ルールは変わってない。

それを今の社会に置き換えると、例えば脱炭素とかでいろんなルール変えたり、いろんな経済システムをいじったりしている。でもいまだにゴールが、“人より物とお金を集めて、他人と競争して取れるんなら取る”みたいなことだと、ルール変えても、システムって実はそんなには変わらないんじゃないかなっていうのが僕の仮説。

みんなのゴールを、“必要以上のものを手に入れない。環境のことは愛して、サステナビリティは楽しいことだ”としないと。

パラダイムシフト無きゴール変化は無い

伊藤 ではどうやってゴールを変えるか。パラダイムシフトという言葉があるけれど、例えば、お金で全部換算するのは、一つのパラダイム。勝ち負けをお金で全部換算しちゃうと、どうしても資本主義になる。経済学者がやってる限りは、やっぱりお金が換算単位になっていて、なかなかゴールが変わらない。

ものを集めて周りを破壊するゴールから、もっとサステナブルなゴールに変えるには、使ってるパラダイムを変えなきゃいけない。そうすると、もしかしたら経済で物事を見るということではないかもしれない。そこの改革、変革が必要だよねっていうのが、まず大きいレイヤーで僕が一番注目しているところです。

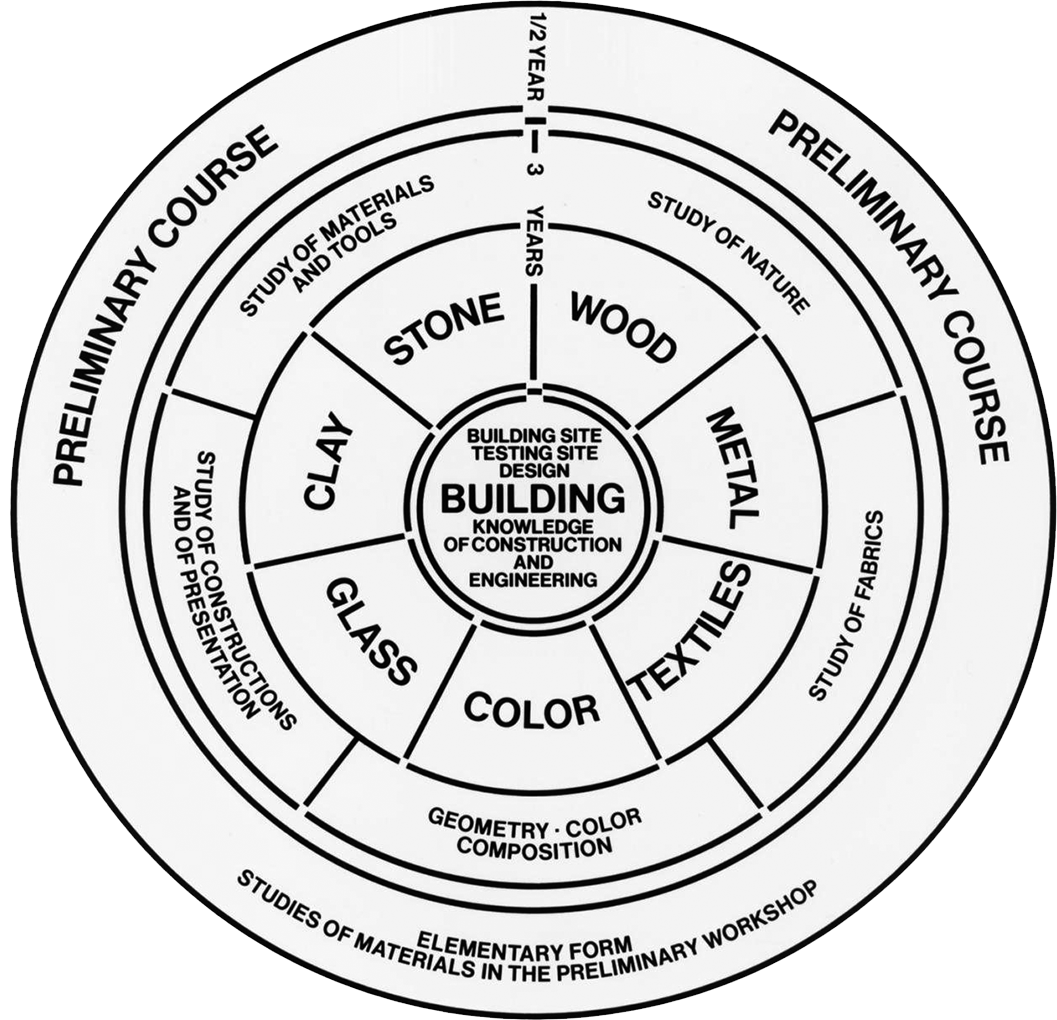

変革をどうするかっていう話になると、バウハウスの『サークル』って知ってます?

バウハウスは、大量生産、機械、新しい素材とかができた時に、建築やデザインがどう変わるか、あるいは美学がどう変わるかというムーブメントですよね。建築物の表面が変わるのではなく、新しい素材は何か(素材のレイヤー)、新しい素材の使い方は何か、それに関係した学び、研究のテーマ(Studyのレイヤー)があって、それを教育するためのコースを作ると、結果として、全く今までなかったビルが建つ。これがバウハウスの一つの要素だったと思うんですよね。

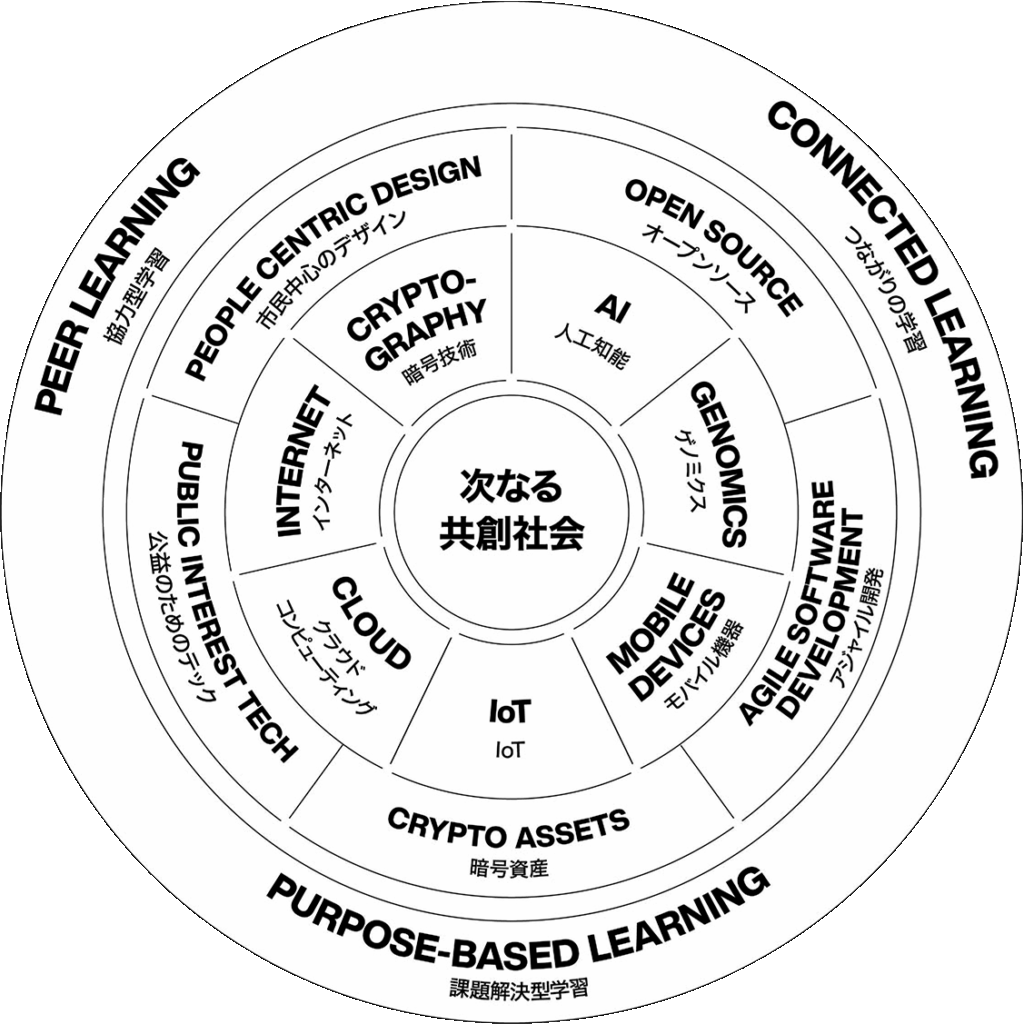

これを今のデジタルに置き換えると、新しい素材、つまり人工知能とか暗号技術、IoTなどがある(内側のレイヤー)。このレイヤーにプラスして、アジャイルソフトウェアとか、暗号資産とか、新しいシステムが出ている(2番めのレイヤー)。ただ、やっぱりこういうツールがあっても、今までと同じ美学でやってたって面白くないし、間違ってるかもしれない。そこで、学びのレイヤーを見てみると、個対個のラーニングや、外の学びとの接続、あるいは『Purpose-Based Learning』、これはオードリー・タン氏(台湾のデジタル担当政務委員)から教えてもらった言葉なんだけども、子どもたちが社会に貢献したいからプロジェクトを考え、そのプロジェクトをやりながら学びが起きるということ。こういう新しい学び(Learningのレイヤー)によって、新ツールやシステムを使いながら新しい社会へと行けると思うんです。

だからデジタルガレージで、僕の肩書を「Chief Architect」にしました。アーキテクチャーで考えているのは、プライバシーを保護しながらどうやってマイナンバーをやるべきなのか、どうやってもっとオープンソースを使って学校とコラボレーションするか、市町村のインクルーシブな共創デザインをしてガバメントサービスを作る、などです。そうすると、そもそもなんでやるのか、という目的も変わってくる。

トークンエコノミクスと倫理観

伊藤 一つの事例です。今、暗号通貨(トークン)とかWeb3(注1)という話で盛り上がってますよね。ここで、新しいプロジェクトの通貨を作って、ステークホルダーに配るという取り組みがあります。資本家に通貨を渡したり、働いてくれている人やお客さんにも通貨を渡す。すると、通貨の持ち分は、お客さん、スタッフ、ファウンダー、投資家というバランスになる。

このトークンエコノミクスが面白いのは、資本と労働がすごく混じってきてることです。トークンもらったらそれでコーヒーも買えるけれども、配当ももらえる。例えばネットでの議論を聞いてると、「“良い会社”は、3割はお客さんが所有し、スタッフも投資家もファウンダーも同じぐらい所有していないと“良い”とは言えない」といったことをみんなが話始めてる。所有をバランスする、あるいは透明にするトークンを発行していない会社って、ブラックだよねみたいな話になってきている。今うさんくさいとか言われているWeb3も、このコミュニティの中では、すごく倫理的なクリーンな話も起きてきている。

こういった新しい素材、暗号通貨を使って、どういう建物を作るか。今のメディアで取り上げられているような、アートにNFT(注2)を貼り付けて転売するというビジネスは、ゴールは今までと同じ。短期的キャピタルゲインを、お金持ちが遊びでやって、それがいいか悪いかって話している。ロングタームでフェアネスとかダイバーシティを進めるために、新しい技術はどう使えるかって考えたい。

このWeb3世代の子たちは、ヒッピーに似てるとも言えて、反体制的、分散型、ダイバーシティ、環境問題を大事にしている。僕は教育のシステムにも興味をもっていますが、今まで話したようなトークンエコノミクスをネイティブで理解している人たちが、どういう文脈とかパラダイムを持っているのか。それが今の僕らのリアルな社会に、どういうインパクトがあるのかを掘り下げたい。

美学のレイヤーで見ると、日本には結構ロングタームな目線があると思う。京都では東寺で1250周年イベントがあったりする。新しい技術も考えて、1000年後まだちゃんと価値があるものをどうやって作るか、そういう話は京都に行くと普通にある。サステナブルで美しい儀式やプロセスが日本にはたくさんあるので、それらを新しい技術の中でいかに変化していくことができるかを考えたい。

松風 経済や社会の物差しを、少しずつサステナビリティであるとか、目的ベースのロングタームの見方に転換していくようなムーブメントを支えようというところがJOIさんのテーマでしょうか。

伊藤 いくつかあると思いますが、ビットコインが面白かったのは、僕はずっと90年代からあれに似た話をしていました。日銀からデジタルガレージに引き抜いた中村隆夫君と、96年に『デジタル・キャッシュ』っていう本を書いて、暗号通貨だよねって言っていた。だけど、結局誰もそこで盛り上がらなかった。その後ビットコインができたら、具体的に動いてるからわかりやすいし変化も起こった。そういう意味で言うと、一番はやっぱり自分でやるっていうことだと思うんですよね。

千葉工大も理事長に「今までにない発想で、自由に具現化していって欲しい」と言われて、大学の中でオープンソースやダイバーシティ、アクセサビリティといった取り組みを、まず自分たちでやっていこうというプラットフォームにしようとしている。

デジタル庁など国のレイヤーでも少し手伝っているんだけど、全部を変えるのではなく、いくつかの市町村で実験的にインクルーシブデザインをやって、「こんなことやってるんだけど、みんなどう思う?」というように、やりながらディスカッションするのがポイントかなと思ってます。

世代間のブリッジ、日本と世界のブリッジ

松風 社会的な、あるいは世の中の仕組みとしてのゴールでは、プラネットベース、サステナビリティベースというお話が出ましたけど、JOIさん自身の活動のゴールイメージは、どのように描いてらっしゃいますか。

伊藤 僕の個人的なゴールっていうのは、僕の上の世代とか僕の世代と、もうちょっと下の世代をブリッジして、これから大人になっていく人たちのためのその環境作り。僕は若くないので、彼らのためのプラットフォーム作って。彼らの美学とか考え方をどうやって今のシステムに反映させてあげられるかっていうところ。

壊すのは簡単だけど、作るのは難しい。僕もメディアラボでいろんな若い人たちとやったんだけど、彼らは今あるものを壊しても、また簡単に作れると思っていて、それはちょっと甘い。やっぱり年取ると普通なのかもしれないけど、僕は今のシステムを変革させるほうが、壊して作り直すよりもベターだと思っている。だから、若い子たちの間でも、ドロップアウト、もしくは破壊しようっていう子たちもいるんだけど、そこはもう少し大人っぽく考えてもらいながら、一方で大人たちは若い子たちを結構甘く見てるので、そこのブリッジ役かなと思います。

もう一つは勝手な気持ちだけど、日本が持っている強みや良さを世界にブリッジすること。僕はずっとグローバルでやってきて、ローカルがないグローバルはないとわかってきた。だから日本のアイデンティティをきちんと理解して、その美学で世の中的に役に立つ部分、社会の繋がり方の良さをどうしたら表現できるかと考えている。それはベンチャーかもしれないし、デザインかもしれないし、アカデミズムかもしれない。これはゴールというよりも、目的がそこにあるような感じ。ゴールは、本当はすごく刺激が受けられる文化的な環境で、生き生きとした生活を僕もしたいし、自分の子どもにも作りたい。

松風 先ほど京都の東寺の話が出ましたけど、1000年続くには、そのアセットを組み合わせ、組換えながら、新しいベンチャー精神が足してできあがってるのが、今の京都だと思います。そういったところ、確かに若い人にはもしかしたら欠けている、シニアな目線かもしれないですね。

吉田 アメリカから日本に戻ってきて気づいた、日本の素晴らしさはなんですか。

伊藤 日本の素晴らしさにはいろいろあると思います。同じ場所にずっと住んでると、その場所が持っている様々な文脈と文化が美学になる。

例えば伊勢神宮はあれだけ長く同じ場所にいて、(存在価値を)保っている。毎年倍にしようというような拡大路線は無くても、宮司さんや職人さんたちも目的をもって隆々と生きている。神道も含めた宗教に代わる文化は、やはり新興国では無くて、大体外から入った人間がコントロールしてる事が多い。

僕らは人間だから、人間抜きで考えるは難しいと思うんだよね。ずっと同じところにいる人間っていうのは本来環境の一部なので、原住民の視線でサステナビリティを考えると、ハピネスにもつながる持続的文化になると思う。日本人は本来、原住民の目線で物事を考えることができるはずなので、それを発掘して表現する。ただ他の国では文脈が日本と全然違うので、実質的に全く同じことはできない。だから、“パラダイム”といった話になるんだけど、例えば日本人の美学をアメリカに展開するためには、かなり上のレイヤーで表現ができなきゃいけないよね。その表現の仕方を探っているんです。

吉田 企業の利益追求という文脈が、お聞きしたことに対する、反対勢力のように思います。政治は今JOIさんがやろうとすることとどのようにぶつかっていくのですか。

独自の価値観で形成する経済圏

伊藤 今の若い子たちは土地を買わない、車も買わないとニュースで見ました。国民の意識や、社員と自分のお客さんみんなの心が変わっちゃったら、企業も変わらざるを得ない。でも日本の政治はそこから案外離れていて、85パーセントの人がオリンピック嫌って言ってもやっちゃうような政治。企業はそんなことできないと思う。そういう意味で言うと、企業のほうが敏感に国民の意識を気にしなきゃいけなくて。多分その後に政治が来る。国民の意識が企業を変えて、企業が経済を変えて、経済が政治を変えるっていう、順番かもしれない。そうすると、これまでは企業のメッセージを出すのがマーケティングだったかもしれないが、今はもうピア・ツー・ピア(Peer to Peer)でのムーブメントが大きい。

僕が計算ミスだったのは、インターネットを作ったときは、みんなが繋がれば平和になると思ってたこと。みんなが言いたいこと言ったら事実が上に浮いてくるものだと思ったら違ったんだよね。繋がったけれども従来型資本主義のシステムのプラットフォーム上では、ガバナンスがないといい情報が広がらなかった。

NewsPicksや、アメリカでいうとSubstackみたいなコミュニティがありますよね、これは特徴があって、外から一部は見える。そうすると、興味がある人は見つけて来るけれども、入るためにはお金払うか、招待が必要。いったん入ると、そこはある程度深い話ができるコミュニティ。全部オープンなインターネットの世界とは違って、オープンでネットワークがあるけれども、各コミュニティはクローズドでもある。これとさっきの原住民の話と似ていて、やっぱり独自に濃いところは全部壊してはいけない。今の資本主義とか経済の良くないところは、あまりにも資本主義が効率的で、なんでもお金に換算できる事。そうすると、独自の文脈がなくなっちゃうんだよね。

僕のコミュニティで作ったトークンがあって、これはお金では買えないしお金で売っちゃいけない。だから、助けてもらったり、コミュニティで参加して何かしてくれた人には渡すけれども、経済的金銭的価値はゼロのトークンです。ただ、そのトークンでしか入れないイベントとか、トークンでしか買えないものを作ろうとしている。普通の経済に繋がってしまうと、世の中一般と同じ文脈で計算できないものは価値がないように思われてしまうけれど、同じ文脈に入らないものも価値がたくさんある。暗号通貨はガバナンス面でもいろいろなコントロールができるので、そういう実験もやりたいと思っています。

国を超えたアイデンティティのパワー

吉田 価値観で繋がるコミュニティが広がり、精神的な充足がその中で得られるような社会を若い子たちが目指していく可能性の話をされましたが、そうすると国はどうなっていくと思いますか。

伊藤 僕はこの辺専門家じゃないんで、自分の希望と感覚しかないんだけども。昔は人や情報の移動が少なかったから国単位でものを固められたけれど、今のネットワーク社会の中で従来型の外交、国家戦略、通貨のルールって随分違ってきた。

でも国は無くなりはしない。物理的な場所で警察や防衛、インフラも要る。それを管理するシステムは必要で、それは国として残ると思う。ただ既に企業がインターナショナルカンパニーとして動いてるレイヤーでは、国家を超えた強い勢力は出てきている。それに追加して国民のムーブメントや、美学のネットワークも。

暗号通貨や、Web3の話をしたけれど、さっき言ったコミュニティのトークンは金融庁は口を出せないんですよ、お金じゃないから。学位とか、宗教、純愛、そういう“価値があるけどお金に換算できないもの”は、国は規制できない。そういうちょっと変なネットワークが力を持ってくると、国の上に違うレイヤーが出てくる。EUのように国なのか分かんない単位って、既にできているじゃない。そういう意味で言うと違うレイヤーの種類ってどんどん増えてくると思う。

イーサリアム持ってる人たちが一つの国家みたいな雰囲気になってきてて、今若い子たちはもうドルで計算しないでイーサで話すんだよね。僕のオンラインコミュニティマネージャーは世界中から来ていて、みんな給料はイーサでもらう。バーチャルな世界では、国家を超えたアイデンティティは随分生まれてきて、そこに金銭的なパワーも付いてきていると思います。

吉田 本日はありがとうございました。

https://joi.ito.com/podcast/

《注釈》

注1:「Web3」

パブリック型のブロックチェーンを基盤としたインターネットの概念。2014年にイーサリアムの共同創設者であるギャビン・ウッドによって作られた。

注2:「NFT:Non Fungible Token」

代替が不可能なブロックチェーン上で発行されたトークンで、代替可能なビットコイン等と違い、トークン一つ一つに個別の価値を表現することがプログラムされるもの。

《インタビューを終えて》

■ 吉田 就彦

伊藤穰一氏とはデジタルガレージ時代に一緒に仕事をした仲であるが、その後も彼が世界のデジタルシーンの未来をリードしてきたことをわき目で見ながら、これまでも彼の発言に刺激を得てきた。

そんな氏と久しぶりに会ってみて、驚いた。私が本誌でここ数年言ってきた「アートの重要性」を、歴史性、デジタルの進化性、暗号資産経済の発展性などの現在テーマを背景として、若い世代のsensibility(=芸術家などの繊細な感受性、感性)が重要であり、これからの鍵だと言っていたことにだ。激しく賛同するとともに氏の英語コミュニティの膨大な情報力とそれこそ感性が見せてくれる「これから」(未来)に感じ入った。

また、ローカルである日本の文化は、新(アニメ・GAME等のサブカル)旧(京都中心に色濃く残る伝統文化)交えて世界発展に貢献できる、その文化が美学になると言い切った。これもまさに私が現在唱えている日本の「文化立国宣言」と完全に符合する。再び、激しく、激しく賛同。

やっぱJOIはすごいぜ!

■ 本荘 修二

伊藤氏は、単に既存のパラダイムを否定するのでなく、今とつないで未来をつくろうと努めている。世代や国、技術や文化の間をブリッジして、古くからの継承を重視しながら新たな世界観に向かおうとしている。

これは経営やマーケティングにも大切なことではなかろうか。

人々が目指すもの欲するものは変わる。マネー偏重の資本主義から価値観は動く。しかし、従来の当たり前に縛られ、狭い視野に留まってはいないか?また、いまに埋もれて、文化や引継いだものを忘れていないか?それどころか、DXなどのバズワードに飲み込まれ、目的が見えなくなっていないか?

thought leaderであり行動色を強めている伊藤氏に刺激を受け、深いインサイトを学び、未来をつくる取り組みに参加してはいかがだろう。

■ 松風 里栄子

ゴールや目的が変わらないと、システムをいじっても社会や経済の力学は変わらない。との指摘から始まったインタビューは、ゴールや目的を形創る“美学”―私は“物事の本質に迫っていく認識や哲学”と解釈したい―に発展し、そんなJOIさんの人間性に非常に共振した。美学は我々一人ひとりが持っている、クリエイティビティ、尊厳、思いやり、道徳といった価値観でもある。我々はしばしば外のシステムや環境、あるいはJOIさんが言うところの“既存のパラダイム”に振り回され、自分の価値観にアクセスすることを忘れてしまう。自分が持っている本来の美学を信じて、その場所から、刻々と変わるツールやシステムをどう使うのかを判断していきたいと、改めて感じた。

(Interviewer:吉田 就彦、本荘 修二、松風 里栄子 いすれも本誌編集委員)

伊藤 穰一(いとう じょういち)氏

学校法人千葉工業大学 学長

デジタルアーキテクト、ベンチャーキャピタリスト、起業家、作家、学者。教育、民主主義とガバナンス、学問と科学のシステムの再設計などさまざまな課題解決に向けて活動中。米マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボ所長、ソニー、ニューヨークタイムズ取締役などを歴任。株式会社デジタルガレージ取締役。デジタル庁デジタル社会構想会議構成員。2023年7月より千葉工業大学学長。経済同友会企業のDX推進委員会委員長。Neurodiversity School in Tokyo共同創立者。主な近著に、『AI Driven AIで深化する人類の働き方』(SB新書)、『(増補版)教養としてのテクノロジー AI、仮想通貨、ブロックチェーン』(講談社文庫)がある。現在、慶應義塾大学での博士論文を基にした書籍「変革論」を執筆中。