start-editing_20250304,20250318,20250401_end

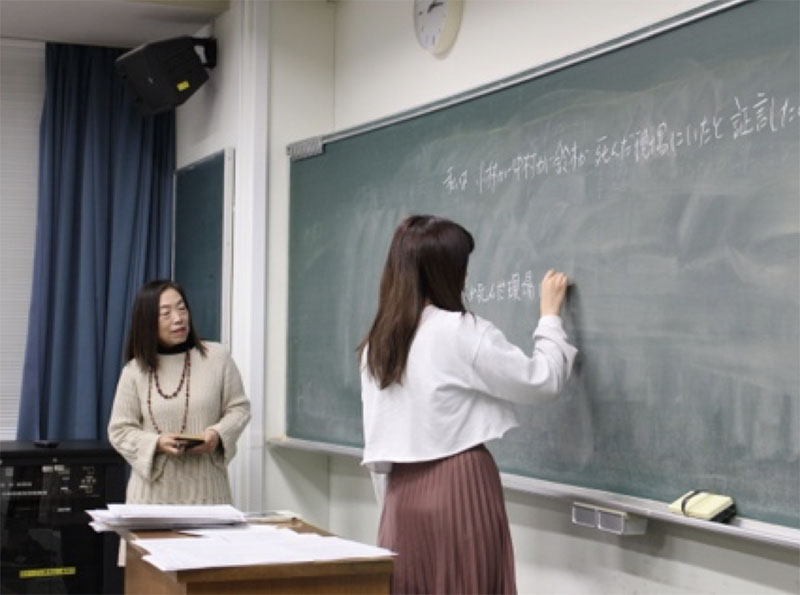

福田 淳子 氏

昭和女子大学大学院 生活機構研究科・人間社会学部現代教養学科 教授

はじめに

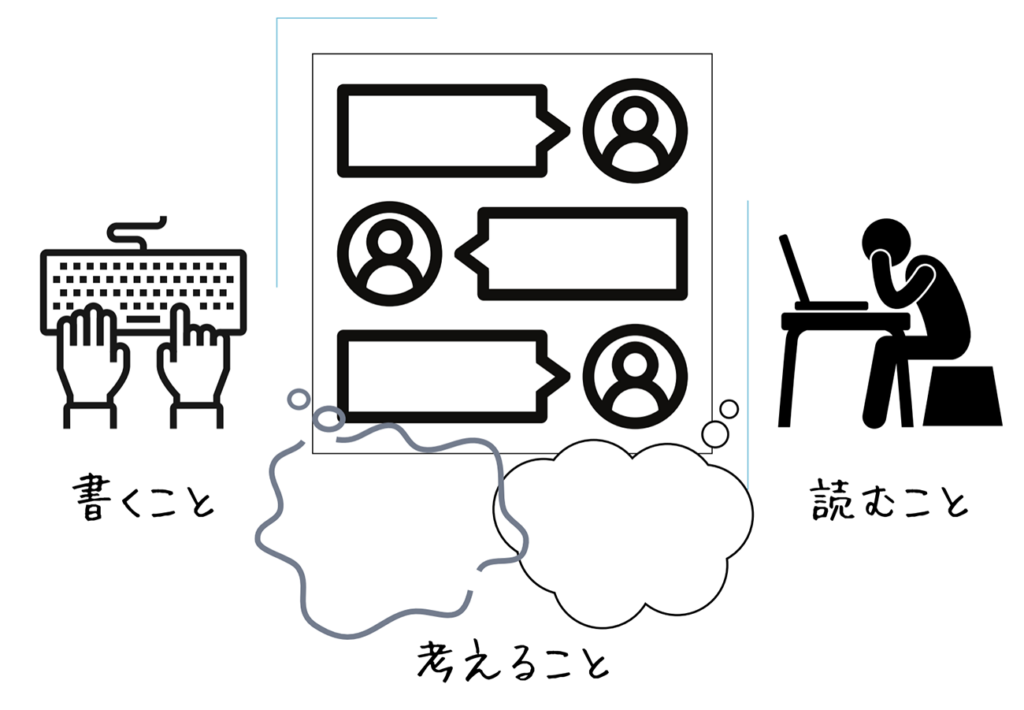

「読む」行為は、いわずもがな、目で認識された活字が脳に伝達されることで考える行為に繋がる。刻まれた文字の記憶が蓄積されて語彙力を高め、さらに思考力を高めることになる。「書く」行為も同様、手を動かして書かれた文字を認知する作業によって思考が働き、記憶されていく。「読む」「書く」行為はまさに「考える」行為に直結している。

しかし、デジタル化が進む現代、何で読むのか、何で書くのか、何でどのように考えるのか、複数の選択肢が生まれた。昭和生まれの人間としては、紙の新聞や雑誌を読み、鉛筆やペンで書くことを前提として「考える」行為の大切さを主張したいところだが、学校教育にはデジタルの教科書や教材が導入され、特にコロナ禍においては重宝されて普及し、生徒や学生はデジタル端末とデジタルペンを使って授業を受けることが当たり前になりつつある※。かくいう筆者もまた、パソコンのキーをたたいて文字を入力し、スライドに入力したデータをプロジェクターで投影して講義を進め、クラウドを用いて学生に資料を提供している。それでもやはり、紙の書籍や新聞を読むこと、手を動かして文字を書くことの大切さを学生には伝え、デジタルとうまく共存する道を探ってほしいと考えている。

筆者が所属する昭和女子大学人間社会学部現代教養学科は、2003年に開設された。社会科学分野を中心とした学際的な学びで教養を身につけ,複雑化する現代社会の諸問題を的確に捉える判断力を磨き,社会の変化に柔軟に対応しながら社会と積極的に関わることのできる学生を育てることを目標に掲げてきた。つまり、現代社会に常に向き合う学科という意味では、教育方針はもちろんのこと、内容そのものも必然的に時代に合わせて進化し続けなければならない学科であり、学生とともに学科そのものも成長し続けてきたと言える。20年以上の歳月の中で、「現代教養学科(Department of Contemporary Liberal Arts)」という学科名を変更すべきではないかという判断を迫られたことも何度かあったが、所属教員たちが死守してきた。変化して「進化」する一方で、変わらない良さを維持して「深化」してきた学科でもある。

社会科学分野を中心とした幅広い学びを、「社会構想」「メディア創造」「多文化共創」の3つの領域に分類し、「地域をみる目」「文化をみる目」「メディアをみる目」など6科目の「みる目シリーズ」と呼ぶ1年次必修授業で学問の基礎的視野を広げ、2年次以上で専門的知識を段階的に深めて行く。同時に,学んだことを社会で運用する実践的な知に近づけ,発信力や分析力を高めるために,日本語や情報,社会調査関連科目などによって「スキルやリテラシー」能力を磨く。さらに地域社会や企業と連携したプロジェクト活動などの「実践」を通して現代社会の課題を見定め,企画立案やイベント運営などを経験することによって課題を解決するための学びを深めている。

「学び」と「スキル」の両輪は学科開設当初から変わることなく、学びを運用するための日本語、英語、情報のスキル科目は学科の特色として維持し続けている。日本語表現の授業は各大学において当たり前のように取り入れられているが、その方法や様態は様々である。大学での授業では、高校までの文章表現とは異なるスキルが求められるため、論理的思考や論理的表現を鍛えるためのアカデミック・スキルズやスタディ・スキルズとして、日本語表現を初年次教育に取り入れている大学も多い。しかし、当学科ではそれ以上に、単なる言語としての日本語ではなく、教養を運用するための学びに直結する力として位置づけている。創設当時から在籍し、変化と維持の両面からその姿を見届けてきた筆者が担当してきた「日本語表現」の授業を中心に、「考える」授業の取り組み例として紹介したい。

日本文学研究を専門とする筆者は、学科においては文化関連科目を担当し、日本語スキル科目のコーディネーターを務めながら授業も担当してきた。日本語表現を「書き方」と「話し方」に分け、基礎的内容を1年次の必修科目とし、筆者は「書き方」を担当、「話し方」はアナウンサー経験のある非常勤教員が担当、20名前後の少人数授業として実施してきた。

当初は1年間の通年科目であったため、論理的な文章の書き方に重点を置きながら、手紙や履歴書(エントリーシート)の書き方等の実践的な内容も含んだシラバスを作成した。やがて大学のカリキュラム方針がセメスター制(1科目半期15回)に変更されると、日本語スキル科目の編成を大幅に見直し、「書き方」は「基礎」「実践」「応用」として段階的に積み上げる学びを構築し、「話し方」は「基礎」「ナレーション」「プレゼンテーション」として多様な表現力を身につけることを目指して今日に至っている。

「書き方/基礎」は、文字通り大学での学びの基礎となる表現力をつける内容、つまり高校までの文章の書き方とは異なるレポートの書き方、小論文の書き方など論理的な文章力をつけるための内容、「実践」は手紙の書き方など伝統的な日本語表現を学びながらエントリーシートの書き方に至るまで就職活動を視野に入れた実践的な内容、「応用」は歌の歌詞から日本文化を考察したり、エッセイやコラムなど自分の主張を説得力ある文章で表現する等の内容とした。

特に工夫をしてきたのは「基礎」の授業である。論理的な文章表現を中心に、接続表現や段落構成に注意しながら、文の修飾関係や読点の打ち方を効果的に用いる細やかな練習を行い、特に「事実と意見」の書き分けを重視し、グラフや表の統計データの分析を文章化する訓練に力を注いできた。

文学系の学科と比較すると、「書く」ことに苦手意識を持ち、読書体験が少ない学生もおり、語彙力を高めることも課題としてある。社会学系の学科であることを意識した内容を考える必要もあった。まずは新聞やテレビ等で社会情勢を知り、正しい情報に耳を傾けること、特に紙の新聞を読むことを推奨し、学科のリソースルームと呼んでいる、学生が自由に利用できる部屋では、学科の学びに必要な雑誌や新聞を並べている。しかし、世の中では紙の新聞を取る家庭が減っていることも事実であり、デジタル情報が席捲し、明らかに活字離れが進んでいる。このような状況においては、それらを止めるのではなく、むしろデジタル情報は活用すべきであり、正しい方法で有効に活用する手段をこそ探るべきである。

「基礎」の授業の具体例を挙げると、まず世の中の動きに関心を持ち、情報に敏感になり、そのことについて自身の考えを巡らす習慣を持つよう指導する。情報をただ受け入れ納得してしまうのではなく、疑問を持つことを強調している。そのための一方策として、1週間で気になった新聞記事を5件探して内容を要約するという課題を出す。当初は紙の新聞を読むことを推奨したものだが、近年は大学図書館が契約しているデータベース(朝日新聞クロスサーチ、ヨミダス、毎索、日経テレコン等)の活用を促している。データベース利用に慣れることに加え、適切なキーワード検索の必要性や重要性を学んでもらうためでもある。厖大な情報から自分が本当に必要とする情報を的確に手に入れることはそう容易なことではない。卒業論文のテーマを決めたり、参考文献を探したりするときに、必ずぶつかる壁でもある。

授業時には5件探した記事の中から1つを選び、1段落目に「事実の報告」(記事の要約)、2段落目になぜその記事に関心を持ったのか「理由」を、3段落目に記事の内容に対する自分の「意見」をまとめる、という作業をリアクションペーパーに縦書きで手書きしてもらう。これを3週連続して授業で取り組む。最初は書き終えるまでに40分~50分程度かかるが、慣れてくると30分もかからなくなる。

この練習は論理的文章を書く前のウオーミングアップに過ぎない。このあとに論理的な文章の「型」に当てはめて書く練習に入る。テーマは教員側で考え、4段落構成で書くという条件を出す。「事実の報告」(現状に関する客観的事実)、それに基づく「問題提起」を行い、自分の「意見」を提示し、意見に対する「根拠の説明」を行い、自分とは異なる意見を提示しながら反論を加えた自分の見解を主張、最終的な「結論」を出す、という構成である。学生が最も苦労するのは「問題提起」である。例えば「女性専用車両について、あなたの意見を述べなさい」といったテーマの場合、「女性専用車両は必要か必要でないか」など中立の立場に立った疑問の形を提示しなければ議論はうまく進まない。「事実」と「意見」の書き分けも重要になる。データベースで過去の新聞記事の検索機能を有効活用すれば、1912(明治45)年1月28日「東京朝日新聞」の記事に、女学生の体に触れたがる不良少年から女学生たちを守るために「婦人専用電車」を女学校の登校時と下校時に数回実施するという記事がヒットし、「女性専用車両」の先駆けとも考えられる「事実」を記載することができる。現在の女性専用車両が痴漢防止にどの程度の効果があるのか疑問を持てば、警察庁の「痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」等を根拠(事実)に引くなど、データを活用した「意見」を導くことに繋がる。小さな情報から視野を広げていく発想の転換も、論理的思考には重要な要素である。

日本語の能力は、英語やパソコンスキルと違って可視化する方法が少ない。当学科では授業に加えて、1年次から3年次までの各学年必須で年に一度ずつ「課題発見・解決能力テスト」(Z会ソリューションズ)を受験し、論理や意見の構築力等を試す機会を作っている。

デジタル化が進む現代において、コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスを叶える、便利で有効な技術を利用しない手はない。しかし、新しいものばかりに流されるのも抵抗がある。紙の匂いや手触りを確かめながら、手軽に行きつ戻りつして読み進める便利さのある書籍や雑誌。自分が求める情報や関心事以外のものが目に入り、つい余計な記事を読むことに時間を費やしがちだが多くの発見がある紙の新聞や辞書。それらを「無駄」と切り捨ててしまっては、大切な何かを失いかねない。

紙かデジタルか、という問題は「文化」のあり方にも深くかかわっている。演劇や演奏会に行く時間があったら、家でYouTubeを見た方が良いだろうか。映画館にわざわざ出かけなくても家でサブスクリプションの動画を見た方が良いだろうか。もしかしたら劇場に辿り着く途中で新たな景色に出会うかもしれないし、道端の花に癒やされるかもしれない。映画館の大スクリーンや場内の一体感で、作品の新たな魅力を発見するかもしれない。コスパやタイパが悪いと考える人の体を動かす対価(=魅力)が、多方面に求められているとも言える。

そもそも「文化」には無駄な行為が多い。目に見えない思考や思想、沸き起こる感情などを表現する行為、経済活動に直接結びつかない無駄と思われる行為こそが文化や芸術の根幹を支えてきた。意見を求められて様々なアイデアを出すと、採用されずに切り捨てられてしまうことも多い。かといって「考える」ことをやめてしまえば、良いアイデアは生まれない。ストレートに辿り着かず廻り道をすることも、時には必要なことがある。無駄が役に立つことも大いにある。コスパやタイパが重視され、デジタル化が進む現代だからこそ、無駄を無駄と思わない(思わせない)発想の転換、つまり「考える力」が必要とされている。

※中央教育審議会(文部科学省の諮問機関)はデジタル教科書を現在の教材という位置付けから正式な教科書とすることが適当とする中間まとめ案を大筋で了承した、との報道がある(山本知佳「デジタル教科書「正式化を」」 「朝日新聞」2025年2月15日 朝刊)。

福田 淳子(ふくだ じゅんこ)氏

昭和女子大学大学院 生活機構研究科・人間社会学部現代教養学科 教授

専門は日本近現代文学。川端康成を中心に、文学と映画・オペラ・演劇など他芸術との影響関係について研究。主な著書・論文は『川端文学におけるアダプテーション―「伊豆の踊子」の翻案を中心に』(ブックレット 近代文化研究叢書17、2024年3月、昭和女子大学出版会)、『川端康成をめぐるアダプテーションの展開――小説・映画・オペラ』(フィルムアート社、2018年3月)、『夏目漱石 修善寺の大患前後』(共著 近代文化研究所、2022年2月)、「火野葦平と向井潤吉―従軍がもたらしたもの」 ( 「学苑 近代文化研究所紀要」 2020年9月)など。

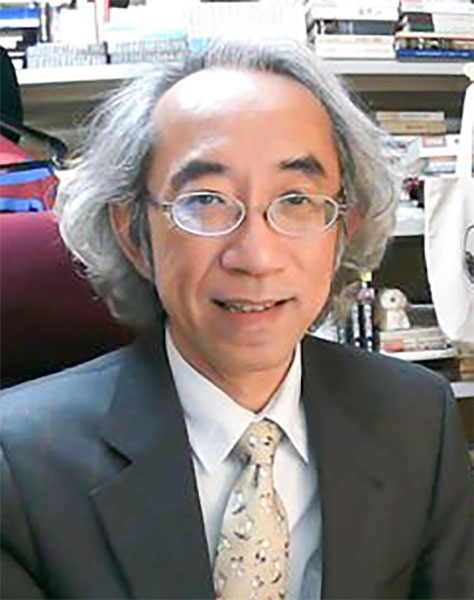

森川 亮 氏

近畿大学 経営学部 教養・基礎教育部門 准教授

ここのところ産業界から聞こえてくることは、若者の元気のなさを嘆く声である。2000年代に入ったあたりからずっと言われ続けてきたことであるが、昨今は、さらに深刻度を増しているようだ。若者が思考しなくなった、面白味に欠ける、というのである。平均的には優秀だけれど、とにかく面白味がなくて思考が画一的らしいのだ。もう、このままではあらゆるものが枯渇してしまうとの危機感が広がり始めているとのこと。

しかし、考えてみて欲しいのである。画一化された労働者を望んだのは、他ならぬ産業界ではなかったのか。命じられたことを忠実に、そして確実に遂行できる「即戦力」ではなかったのか、ということである1。大学は(高校、中学なども)、役に立たないことを教えるのではなく、もっと役に立つことを教えろ、ということをさんざん要請してきたのは、産業界であった。もしくは、そういう世間的な空気をさんざん醸成してきたのは、間違いなく産業界であった。特に経済的な失速が誰の眼にも明らかになってきた2000年以降、こうした雰囲気は極めて強固なものになった。

若者は、世間の雰囲気に敏感である。 彼らは産まれて此の方、 世の雰囲気に合致させるように自らを即戦力として可能な限り最適化したにすぎない。 余計なことをせず、 役に立つスキルを身に付け続けた結果が昨今の若者を、 延いては昨今の日本の多くの労働者を創り上げたのである2。要するに、昨今の若者の姿は(そして多くの労働者の姿は)、社会の、つまりは産業界の求めた型に応じた姿だということである。

1 こんなのは、本当はロボットである。しかし、そこまで考えずに「即戦力」と言ったのではないか? で、ロボットにどうして「考えろ」などと言うのか? それともAIに置き換えるというのか・・・。それにしても、AIに置き換えてすべてアウトソーシングしたらすべてがスカスカになるだろう。

2 ただし、「役に立つ」と言われていることを身に付けても本当に役に立つとは限らない。むしろ役になど立たないであろう。というのも、こうした大方の「役に立つ系」の諸々は、「How toモノ」、あるいは結局のところそうした類いの知識に分類されるようなモノにすぎない場合がほとんどだからである。

いや、ここは批判を覚悟の上で、もっと単刀直入にあえてキツイ言葉でハッキリと申し上げよう。型に嵌まった労働者を求めたのは他ならぬアンタだ、ということだ。それを棚に上げて昨今の状況を深刻に憂いているというのであれば、まったくもって笑止千万! 度を超して滅茶苦茶である。他ならぬアンタも思考停止しているとしか言いようがない。「最近の若者は思考力が無くて・・・」などと嘆く前に自らの頓珍漢さをしっかりと自覚することが先だろう。ビジネスの外部からアンタ方の話を聞いているに、ほとんど皆が、同じような言葉で同じような内容をいかにも自らが熟考したかのように宣っているではないか。そんなものは、安っぽいビジネス書の類いにそれっぽく書かれている安易な言葉を得意げにオウム返しにしているにすぎない。要するに、アンタの思考も若者と同程度に薄っぺらな、借り物の、浮いた言葉の羅列でしかない。少なくとも私にはそう聞こえる。とにかく、まずはそうした自身の姿を自覚すること。道義として、話はそれからというものだ。

なお、予め言っておくけれど、じゃあ、思考力を涵養する教育にシフトしよう、などと言い出してもダメである。あまりにも無茶苦茶で支離滅裂の思考停止状態なので、アンタ方は、またしてもそんなことを言い出しかねない。だから予め言っておくのだが、それはそれで、「そういう型」に嵌め込むだけのことである。思考力なるものは、ちょっとした小手先の変化で涵養できるようなものではない。そもそも思考力を付けることなど意図してできるものではないのだ。むしろ、意図することを放棄しなければ創造性も個性も、延いては思考力なるものも、育ち得ないのである。

「型」という語をさんざん述べてきた。なかなか短く述べることは難しいのだが、これについても簡潔に述べておこう。端的に述べると、近年の若者は、どうでもいい型に雁字搦めにされて重要な型を教え込まれていないのである。プレゼンの仕方や企業経営に纏わる様々な用語の数々など、挙げてゆけばキリがないのだが、こんなものは後から何とでもなる、上部構造のそのまた上部構造に属する型ではなかったのか、ということである。基本的な下部構造たる型は、「読み書き算盤」である。今も昔もこれは変わっていない。即戦力ということで、こうした基本的でもっとも重要な型の習得を緩めてしまい、枝葉末節の型を重視することになってしまったのではないか、ということである。基本の型である「読み書き算盤」がしっかりと構築されていれば、その上に個別の型を構築することは比較的簡単なことである。そして、臨機応変に構築した型を無化してみることも、つまりは型を破ってみせることも難しいことではなかろう。

われわれは、ここらで蔑ろにしてきた基本に立ち返らなければならない、ということではないだろうか。本題に入る前に、こんな苦言を申し上げておく次第である。

さて、上記も迂遠に思考全般に関わるのではあるが、ここからが本題である。

人間はいかにして思考するのか、考えるのか、ということについてである。

じつは、この問いに対して最終的な答えが確定しているわけではない。分からないことだらけ、というのが本当のところである。色々と論じられ語られてはいるが、いずれも結局のところ仮説にすぎず、本当のことは分からない。なんとなれば、この問いは、「私とは何か?」という問いを避けることができないからである。そして、すぐに了解されることであろうが、これらについて考えを巡らすということは、そもそも自己言及的であり、単純に言うと「考えることを考える」ということになっているのである3。したがって、ここでは、経験的に「人間の思考」の根幹に関わると推察される基本的なことを概説し、現代の諸問題の根幹を考察する一助としてみたい。

3 ということは、物理学に代表される精密科学も世界を理解することは原理的に極めて困難だ、ということである。世界を理解するには、世界の一部たる理解する側の私を理解しなければならず、結局は、ここで述べている問いの前に立たざるを得ないからである。

唐突だが、フォークボールの投げ方をご存じだろうか? よっぽどの野球オンチでなければフォークボールは人差し指と中指でボールを挟んで投げるという、 ボールの握り方は、 野球に纏わるちょっとした豆知識としてご存じのことだろう。 では、その知識でもってフォークボールを投げてみよ、 と言われたらどうか? 野球経験者ならいざ知らず、 ほとんどの人は投げられない4。やってみると分かるが、ボールはすっぽ抜けてしまい、前にすら飛んでいかないことだろう。しかし、何度かボールを挟んで投げる練習をするうちに、やがてボールは少なくとも前に飛んでいくようになる(けれど、まだ落ちない!)。で、何度も諦めずに、根気よく、試行錯誤を繰り返しながら投げるうちにボールをちょっとお辞儀させるくらいに落とす、ということが可能になってくる。もちろん、この道のりは結構ハードである。だが、原理的には、ボールをそれなりのスピード5で真っ直ぐに投げることができるだけの体力があれば、確かに挟んで投げればボールをストレートラインから下方へ落とすことくらいはできるはずである。繰り返すが結構ハードではあるが・・・。

このちょっとした思考実験(思考訓練?)は非常に示唆的である。まず、ボールの握り方を知っている(投げ方というよりも)というレベルの知識と、実際にフォークボールを投げることができる知識では知的深度がまったく異なる、ということである。後者の方が知識として圧倒的に深いことは言うまでもない。後者の知識は確実に血肉化されており、身体化していると言える。そして、後者の理解が得られれば、そこから付随的に様々なことが身体的な実感を伴って、この場合なら指先の身体的な感覚を付随させて想像可能となる。ひとつでもこういう感覚を身に付けると、実際には自分が投げられない球種についても圧倒的に理解が深まる。どんな状態でボールを握り、どのように投げれば、そして、どのくらいのポイントでボールをリリースするか、どんな具合に指に引っかけるか、などなどでボールの軌道が変化するということが、身体を通した経験として想像できるようになる。と同時にプロの投手が投げる変化球がとてつもないレベルだということも実感を伴って想像できるというものである。

4 ここでカーブじゃなくてフォークボールというのがミソである。カーブ程度ならボールを切って投げれば(つまり回転させて投げれば)、初めての一投で山なりの放物線のスローボールであっても軌道が曲がるくらいはするからである。実際にやってみると、思ったほど難しくはなくて、簡単にボールの軌道は曲がってくれる。

5 少なくとも100km/h弱くらいの球速は必要だろう。

おおよそ、物事を考える、熟考する、とは上記のようなことである。「ボールを人差し指と中指で挟んで投げる」という知識はただのマニュアルにすぎない。これだけの知識だけでは、付随する何かを求められてもこれ以上のものはでてこない。とっても薄っぺらなのだ。で、ここが重要なのだが、どの教科書でも、あるいはいかに優れた指導者であっても結局のところ、いかにどう言おうが、いかにどうやってお手本を見せてみようが、教えられることは、どこまでもマニュアル程度のことまで、なのである。いくら「もっと腰を入れろ」とか「もっと腕をしっかり振れ」とか「リリースの時にスナップを効かせろ」とか、いかに言葉を尽くして、それどころか実際にやって見せてみても、それはそういうマニュアルに留まるのである。当の本人が、実際に身体を動かしてその感覚をつかみ取り、自らの身体的な了解が得られなければ知識は深まらないし定着もしない。つまり、思考の歯車は本当には動き始めないのである。

もう一つ例を挙げよう。

たいていの数学者、物理学者の研究室には黒板がある。あるいはホワイトボードなどがある。もちろん、これ以外の専門家の研究室にも黒板やホワイトボードがある場合が多い。物理学から哲学へと足を突っ込んでしまい、文理両生類のごとくなってしまった私の研究室にもある。なぜならば、とにかく、思いついたり気になったりしたらすぐに数式を書いて弄くり回したいからである。つまり、黒板に数式を書いて考えたいのである。言い換えれば、手で数式を書き下すことで考えることができるからである。もっとも、黒板やホワイトボードである必要はないし、なければ紙の上に数式を書き殴るのだが、ベストは黒板やホワイトボードであろう。理由は後々ゆっくりと説明しよう。

ここで、注意を促したいこと、そして強調すべきことは、数式を書き(とにかく、黒板だろうが、ホワイトボードだろうが、紙だろうが)、それを弄くり回すことで思考が深まるということである。あるいは思考する、ということである。教科書や論文に書かれている数式について、その論旨に従って自分の手で実際に変形してゆくのである。「(1)式に○○の条件を入れると(2)式となる」というのであれば実際にやってみるのである。ここで、腕組みをしたまま「ああそうか」とか「ふーん」とか、論理の筋が分かったからといってそのままにはしないのである。実際に計算(式変形)してみると、「なるほど!」となって身体がまさしく了解するのである。この身体的了解は、非常に重要である。手を動かして了解することで、知識が血肉化する。つまり、身体化するのである。

こうした血肉化した知は、思わぬ箇所で、時には本人すら意識することなく、異なった文脈、異なった数式に対しても威力を発揮することとなる。どういうことか? 数式という記号・言語に慣れてくると、書き下した数式の形が勝手に次の数式を準備するがごとくに、あるいは、自動的に手が次の数式を書き下すかのごとくに、自ずと思考のプロセスを進めてくれることがある。手が勝手に身体化された知を総動員するように数式を弄り始めるのである。一連のプロセスが、困難な箇所に直面して止まってしまっても、ゴチャゴチャと数式を書いて弄くり回しているうちに次の展開を書かれた数式と手が協働するように導き出してくれることがあるのである。

はたして考えているのは、頭なのか手なのか? これについては、頭だと思われる場合もあれば、手が自ずと何かを引っ張り出した、と言いたくなる場合もある、というのが正直なところである。ただし、ここでちょっと言及しておきたいことは、頭脳も結局は身体の一部である、ということである。

さて、数式について述べてみたが、こうしたことは、じつは、数式に限られた話ではない。数式のような抽象的な言語の場合により特徴的であるのは事実であるが、こうしたことは、自然言語6による言語活動の中にも見いだせるものである。ペンを取って紙の上につらつらと文章を書いてみるとよい。抽象的な文章であっても、感情的な文章であっても、おおよそ文章なるものを書き始めて集中度が高まり、文章と自分が一体化してくると、書いた文章が次の文面を準備してくれるような感覚を覚えることはよくあることであろう。手と書かれた文章が自ずと次の展開を準備するかのような、つまり、よくよく後になって客観視してみるに、頭が考えたのか、手が考えたのか、はたまたそれまでに書いた文章が考えたのか、何とも言い得ない状態を経験することはよくあることのように思われる。心と身体と文章の渾然一体化した何かが思考を紡いだとしか表現しようのない状態である。

6 自然言語とは日本語や英語のような、われわれが日常的に用いる言葉のことを指す。これに対して数学は形式言語で人工言語に分類される。その他の人工言語の典型例はC言語、プログラミング言語、などである。

近代の合理的な科学は、それまでに書いた文章を読み、頭が(頭脳が)次の展開を論理的に取捨選択し、それを手に伝えたのだ、と説明することだろう。しかし、本当は、すべてが渾然一体化して協働するのではないか? 次の文章が湧き出るように、何やら自ずと出てくるような場合には特にそうした感を強くする。ここに、近代合理主義的な因果論を持ち込んでも思考が紡ぎ出される本質にも瞬間にも迫れないのではないか、と私は穿っているのである。手が文字を書き、それを眺め、頭脳が作動し、あるいは手がまた何かを書き下す。このグルグルと回る循環と渾然一体化した相互関係・相互作用そのものが思考することであり、それ自体が思考を紡ぐのである。このように断言することは避けるべきかもしれない(思考とはそもそも謎なのであるから!)。しかし、確かなことは、頭と手とテクストは、数多の哲学者が言及してきたようなある種の解釈学的循環7の構造、そして関係性を有するということだ。

そこで、黒板やホワイトボードの利点についてである。今、手が書き、それを眺め、と述べた。黒板やホワイトボードの場合は、眺める視点を物理的に変えることができるのである。机の上の紙の場合は、退いて眺めるにも限界がある。立って黒板やホワイトボードに書いてみれば、ぐっと退いて眺めることも、立ち位置を変えて斜めから眺めてみることも簡単なことである。実際に、「あれ?」となって一連のプロセスが止まってしまった場合や、何か根本的に重要な箇所に差し掛かっているように思われる場合などには、「う~ん」と唸りながら、立ち位置を変えて退いて全体をぼんやりと眺めてみたり、分かりきった数式展開を余白であえて行ってみたり、気になる箇所をグルグルと丸で囲ってみたり、文字通り数式の周りを右往左往する場合が多い。この時、われわれ人間の内部で何が生じていて、究極的かつ根本的に何をしているのか、それは本当には分からない。これは、最初に述べたように謎である。しかし、このようにして思考は深められ、新たな展開を見出す、あるいは見出そうとするのである。

7 解釈学的循環とは、要するには、「全体の理解は部分の理解に依存するのみならず、部分の理解もまた全体の理解に依存するような状態(ディルタイ)」にあることを指す哲学用語・概念である。かかる循環をハイデガーは、時間性と見做し、先行解釈と新たな解釈の関係性として捉えた。

本論で強調したいことは、手が新たな何物かを記し、それを視認して頭脳が作動し、そしてまた手が何かを記し、そしてそれを視認して頭脳が作動し・・・・・・(手が何かを書き加えたことによって全体が変化し、そしてその全体を見て解釈が若干ながら変化し、解釈が変化したことでまた手が何かを書き加えることとなり、それによってまた全体が変わり・・・・・・、といった循環が生じるということである)、という一連の過程もまた、かかる解釈学的循環の構造とパラレルだということである。つまり、思考とは、解釈に次ぐ解釈を身体と頭脳がこのように協働し、あたかも無限ループであるがごとく続く過程であると言えよう。

さらなる詳細は、参考文献、その他に提示する[4]と[5]に詳しい。

思考と身体の協働性、より正確には意識と身体との協働によって思考することについて述べてきたが、この協働性の源はどこにあるのであろうか? 結論から述べておくと、これは私の出現の瞬間にまで遡ることができる。そして、それは同時に世界の出現でもある。

これらは、おおよそ以下のような機構で生じる(とされている)。

生まれたての赤ん坊は、まったくの自他未分離の状態にある。自分と自分以外の区別も付いてはいない。この状態から人は(赤ん坊は)、他者を模倣することで自他を分離するに至るのである。ちなみに、この模倣というシステムは本能的に赤ん坊に(すべての人間に)インプットされているとされる。つまり、赤ん坊は、周りの人から微笑みかけられ、それを模倣して微笑み返すという自動運動を繰り返しつつ、一方では生物学的に急速に成長し、自らが微笑み返しているという身体動作を自覚するのである。もちろん「微笑み返している」という高度な言語的な認識ではない。あくまでも自動運動として、自動的に微笑み返す際に自身の身体が動いていることの自覚を得るのである。つまり、自らの身体を自覚する。これが言ってみれば「私の出現」8である。と同時に客観世界(自分以外)の出現でもある9 。

この過程は何度も複数回にわたって、それこそ数え切れないほど繰り返される。母親から、父親から、そして周りの人々との間において。そうした中で強化された自他の境界線は、より明瞭になってゆく。そして、この微笑みかけの過程の中で「あー」「ばー」といった声かけ、すなわち音声が、やがて「わたし」という言葉へと結実してゆくのである。もっとも、この段階まで至ったのであれば、赤ん坊の内面はかなり高度に複雑化していて複数の対象に対して言語的な認識がなされている。と同時に対象世界たる外界もどんどんと高度に複雑化してゆくのである。

それにしても、この過程はいかにも示唆的である。われわれの最初の気付きは、他ならぬわれわれの身体なのであり、この自覚的対象化が最初の思考であるというのであるから。すなわち、結局のところ、すべての思考は、いかにそれが高度に抽象化しようとも、かような過程で生じた身体というリアリティと原理的に結びついているのである。言い換えれば、いかなる思考もこの基盤たる身体から遊離してはありえない、ということである。

かくして、思考は身体性を伴うということ。あるいは、身体が思考を紡ぐということである。ただし、これもまた、経験的にこのような説明が可能ではないか、というだけのことであり、より根本的に(という言い方をするといささか還元主義的なのではあるが)は謎めいているのが思考であり、私であり、そして人間である。やはり、このことを、ここで改めて確認しておくこととする。

8 これはラカンの「鏡像段階」より前の段階である。鏡像段階についての詳細は、ジャック・ラカン著「〈わたし〉の機能を形成するものとしての鏡像段階」、『エクリ Ⅰ 』、弘文堂(1972年)pp.123~138.を参照のこと。

9 自分の身体を自覚したのであれば、それ以外は客観世界である。まずは、このように主客の分離がなされる。

上記したことで強調したいことは、要するに思考とはとてもリアルなものである、ということだ。身体にリアリティを感じない人はいないだろう10 。思考とは、われわれの意識が身体と協働し、両者がシンクロして創発するものであるし、身体と協働するのであってみれば、世界と共振することで紡がれるものなのである。

ところが、近年、この協働とシンクロが切れ始めている。PCやスマホ、ありとあらゆるデジタル機器は、間違いなくこうした繋がりを希薄化し、やがては切ってしまう力として作用する。いくらキーボードを打ち、指先を動かし、もしくはペンタブで文字を書いたとしても、紙の上に書き、紙の本をめくり、チョークと黒板が擦れるリアルな質感からはほど遠い。その結果、言葉がリアリティを喪失してゆき、身体性を伴うことなく言葉だけ単独で虚空に浮遊するような事態となる。その当然の結果として、思考は薄っぺらなものとなり、思考する私の輪郭すらもが薄れてゆくという結果をもたらす。

手書きで文章を作成した経験が豊富にある世代だと実感があるだろうが、手書きの文章とPCで作成する文章では、微妙に紡ぎ出される思考が異なっているように思われたものである。ペンを取り、原稿用紙の上に文字を書く場合にはあったザラザラ感や紙とペンの質感や、そういった諸々が一気に捨象されてモニターの表面に映し出される綺麗な、しかし冷たい活字に取って代わったことで、われわれの思考はおそらくは変わったのである。ここで、「おそらくは」と記したのは、これを実証する研究はないということと、実証するのも困難であろう、ということからである。しかし、道具と思考は相互にお互いを規定する関係にある。キーボードとモニターが紡ぐ思考と紙とペンが紡ぐ思考は自ずと異なってくる。

かくして、思考はわれわれの身体から離れて徐々にリアリティを無くしてゆく。リアリティを無くしてゆくという実感もないままに無くしてゆくであろう。少なくとも文明はそうした方向へと進んでいるように思われる。つまり、思考することが人間の人間たる所以であるのであってみれば、人間は人間であることを徐々に放棄しようとしているかのごとくである。そうであれば、われわれは、絶体絶命の危機的事態に直面していることになる。

この事態に対抗する唯一の方法は、思考にリアリティを与えることである。それには、言葉にリアリティを与えなければならない。これを意識的に行わなければならない。新しい言葉、新しい概念に出会ったら、それを自らの血肉化された言葉の数々で説明・解釈することを試みなければならないのである。これでもか、これでもか、と意識的に対象を言葉の網の目に絡め取るように説明して解釈し尽くそうと試みなければならないのである。そして、既存の世界の中にその対象を立脚させることを試みなければならない。そういう徹底した解釈に次ぐ解釈の積み重ねによってひとつの概念が思考として身体という足場を得ることができる。つまり、リアリティを獲得することができるようになる。だが、こうしたことも、近年ほとんど行われなくなってしまっているように見受けられる。

しかしながら、これはもはや致し方ないのかもしれない。というのも、AIの出来損ないであるかのような人間観が喧伝され、結局のところ、人間も(人間の思考も)コンピュータのような情報の処理作業を行うものにすぎない、というのであれば、やがて本当に人間はその程度のものへと成り下がることとなるからである。少なくとも近代合理主義の説くところはそういった人間観である。われわれが思い描く世界観は、やがて世界をその通りのものへと変貌させることとなる。

近代はヨーロッパの所産である。この近代は、人間を歴史上あり得ないほど豊かにし、われわれをあり得ないほどの文明の高みへと至らせた。そしてまた、われわれは、さらなる高みへと至ろうとしている。あたかも上昇を続けるバベルの巨塔のごとく。寓話のごとく、われわれの文明は、自らの極北において、われわれ自身を自らの文明でもってして、いみじくも俊英なる政治哲学者レオ・シュトラウスが述べた通りに未完のまま終焉させることとなるのであろうか・・・?11

われわれ自身はどうありたいのか? あるいはまた、われわれは何者であるのか? われわれは、かかる問いを問い続けなければならない。なぜならば、かかる問いを問い続けることこそが、われわれを人間であり続けさせる唯一の源なのであるから。

10 言い換えれば、このリアリティのあり方が思考を左右すると言える。精神的な変容(要するには精神病の類い)による思考の変容や混乱が、時として身体性の変容感を伴うのは、こうした理由からであろうと推測できる。

11 レオ・シュトラウスは、1963年の「現代の危機」という表題のデトロイト大学での講演の中で、近代というプロジェクトに根本的な懐疑を述べている。つまり、端的には失敗した、と述べているのである。

[1] 森川亮、『思考を哲学する』、ミネルヴァ書房(2022年)

[2] 酒井邦嘉、『デジタル脳クライシス——AI時代をどう生きるか』、朝日新書(2024年)

[3] 佐伯啓思、『現代の虚妄 現代文明論序説』、東洋経済新報社(2020年)

[4] ハイデガー、『存在と時間1~4』、岩波文庫(2013年)

[5] ディルタイ、『精神科学序説 上・下』、以文社(1979年、1981年)

『ディルタイ全集 第1巻、第2巻』、法政大学出版局(2006年、2003年)

森川 亮(もりかわ りょう)氏

近畿大学 経営学部 教養・基礎教育部門 准教授

1969年岐阜市生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程研究指導認定退学。Birkbeck College, University of LondonにてBohm-Hiley理論の研究に従事する。神奈川大学非常勤講師、山形大学准教授を経て現職。専門は物理学の哲学・思想、及び現代思想。

主な著作に、 『思考を哲学する』、 ミネルヴァ書房(2022年)、 『社会科学系のための鷹揚数学入門—微分積分篇—[改訂版]』、学術図書出版社(2023年)、『社会科学系のための鷹揚数学入門—線形代数篇—[改訂版]』、学術図書出版社(2024年)、“The Bohm Approach to Quantum Teleportation and the Implicate Order” IRPHY 3(2). 2009。ーーいずれも単著。

井上 大光 氏

東慶寺 住職

今号のテーマである 「読むこと、書くこと、考えること」を編集会議で検討していた際、 「写経」についてとりあげてはどうか、との案が出ました。確かに写経は最もシンプルかつ歴史ある「読む、書く、考える」の三位一体的行為とも言えます。早速、北鎌倉・東慶寺の井上大光住職を訪ねました。

───井上さんから取材のご快諾をいただいた際、「取材の前に(東慶寺で)写経をしてください」とのことでしたので、自宅で何度か練習をし、先ほどここで一枚書きました。

実際に写経を行う前に描いていたイメージは、般若心経の一文字一文字を書くことで無の状態に近付き、だからこそその意味が自らの中にすっと入ってくる、そういう「読む、書く、考える」が一体化した行為かなと思っておりました。

ところが、実際に自分で書いてみると、無心になる余裕など全くなく、今日で5回目の写経でしたが、回を重ねるにつれ、確かに文字は整ってきましたが、一方で書けば書くほど時間が掛かるようになっていきました。書くほどに、それぞれの文字の意味や般若心経についての関心が自ずと深まり、それらを本で調べたり、読経をBGM代わりに流したりしているうちに、単に文字を機械的に書き写す時間ではなくなってきました。考えたり味わったりしながら書くようになったため、時間を要するようになり、実は今日こちらで書いた一枚がもっとも時間がかかり、いつもの2倍近い時間となりました。

井上 ご自身のリアルな体験を通じてどう感じたのか、その体験こそが写経の価値だと思います。

───先ほど写経場で写経をさせていただきましたが、最後に願意を書く段になり、日頃いだいている自分の中の小さな欲など取るに足らない、もはやどうでもいいことだ、と思えたことに自分自身が一番驚きました。

と言うのも、一文字一文字の意味を自分なりに咀嚼しつつ書き進めていくうちに、仏様とは言わないまでも、鳥の目で世界を俯瞰している感覚を覚えたのです。般若心経には「無」や「空」などの字も多く、また、増えることも減ることもない、生きるとか滅するとか関係ないと繰り返し登場します。書いているうちに「ならば、どうでもいいか」という気持ちになり、気持ちが楽になりました。囚われていたものが一枚一枚剥がされていくような感覚です。

先ほど写経に際していただいた説明書の中に願意の記入例がありました。 願意例の一番目に 「世界平和」とあり、以降「無病息災」「心身健康」「家内安全」…と続いていました。実は、最初見たときは「世界平和」が一番にあるなんて大袈裟過ぎる、そんなことを書くご立派な人がいるのかしら、と感じたのですが、書き終わり、願意を書く段になり、まさに自分がそのひとりになっていたのです。「世界平和」の意味をこんなに自分の中に感じたことはありません。不思議な気持ちです。

井上 それは大正解です。我々の言葉で言うと「解脱」という境地です。苦しみや囚われ、執着から解放されるのが解脱という状態ですが、写経を通じて得られる大きな功徳の一つです。

そこまで苦労して書いたら、やはりその経験はそうそう忘れません。スマホやパソコンがこれだけ普及し、わたし自身も筆を持つ機会は減っています。一方、写経はアナログ中のアナログ、極めて非日常的な行為です。自分で墨をすり、日頃持たない筆を用いて、260を超える文字を一文字ずつ書いていく。非常に手間がかかります。日常にはこんな時間も経験もありません。まさにこの非日常性が現代における写経の大きな魅力のひとつでしょう。実際、非日常的なアトラクションを楽しむ感覚でお見えになる方も中にはいらっしゃいます。

しかし、きっかけはなんであれ、こうした体験こそが、人生にとって価値のあるものであり、最終的に自分を助けてくれるものではないでしょうか。付け焼き刃や一夜漬けではなく、面倒くさい思いをして手に入れたものや苦労して勝ち得たもの、自分の手を動かしたからこそ手に入ったものからしか得られない何かがあります。今は難なく情報を得て、気軽に自分の知識として人生を泳げてしまう時代ですが、やがて本性が現れます。一時的にしのげても、本当に大きな壁に直面したときには、自ら苦労をして積み上げたり勝ち得たりした体験こそが自分の礎になっているではないでしょうか。写経にはそうした一面があると思います。

───写経を終えた今は、ちょっと不思議な感覚です。自宅で書いたときとはまるで違う感覚です。東慶寺さんには白蓮舎という立派な写経専用の空間がありますが、この「場」による作用も非常に大きかったと思います。室内の香りや、窓の向こう側の庭木の様子など含め、五感のすべてで写経に臨めたと感じます。写経のために、このような環境を整えられているのはどうしてでしょうか。

井上 この白蓮舎の建物は建ててから30年ほど経っていますが、当時は月に一度しか写経の日を設けておらず、実はほとんど使われていませんでした。しかし、お寺のあり方としてそれはどうなのだろうか、と思うようになりました。

コロナ禍にその問題を突き詰めて考える機会がありました。観光地である鎌倉の人流を抑制するために観光施設は閉鎖を余儀なくされることも多く、多くのお寺も追随しました。しかし本来、宗教施設とは祈りを捧げに誰もが訪れることのできる、神聖でありながらも開かれた空間であるべきなのではないか、との考えも大きくなりました。

そこで、2020年7月より拝観料を廃止いたしました。拝観料の是非ではなく、自分自身が考える宗教施設としてのあるべき姿へのこだわりです。常に開かれたお寺として存在するのであれば、写経も毎日できるようにし、併せて予約も不要でご自身の希望する日時に気軽に訪れていただけるようにしました。

───これほど手間と時間がかかる写経ですが、そのはじまりは天武天皇の時代、673年との記録もあります。実に1300年以上続いているわけです。しかも、時短や効率化が叫ばれる現代においても、写経に訪れる人は絶えるどころか、むしろ増えているのではないでしょうか。写経の何がこの令和の時代にあってもなお人々を惹き付けているのでしょうか。

井上 基本的に写経とは祈りの行為です。さらに元をたどれば、コピー機のない時代のお仕事です。中国から仏教が伝来し、お経が書いてあるお経本が日本に入り、これをみんなに広めたいからみんなで書き写そう、と。昔はそうした仕事があり、職人さんたちがいました。それが平安時代になり、貴族の人たちややんごとない方々がお経を書き写して、お寺に奉納してご祈願をするという祈りに変わりました。江戸時代には、極楽浄土へ行きたいのなら写経をして、亡き人たちの冥福を祈りなさいとなったようです。時代ごとの変化はありますが、共通しているのは祈りです。何の祈りであれ、そういう気持ちでお写経をし、観音様にお供えするのがやはり良いのではないでしょうか。ご主人に先立たれた方がご主人への供養のために写経を始めた方もおられますが、健康第一、必勝祈願、合格祈願など、現代でも基本は祈願ですよね。アトラクション感覚であったとしても、まずは写経に触れることが大切なのです。

お経は読んだ人、書いた人に功徳(神社で言えばご利益)が積まれます。一生懸命読んだり書いたりすることで、その人に備わった功徳を観音様や仏様にお供えし、「わたくしが積んだ功徳をお供えしますので、どうかほんの少しだけでもわたくしの願い事にも耳を傾けていただけませんか」という順序になるわけです。観音様や仏様にとって功徳は大好物ですからね。

ですから、写経をしたのであれば、まずは奉納をお勧めしています。写経用紙を記念に持ち帰る方もいらっしゃいますが、せっかくの功徳をお供えして願われた方が良いのではないでしょうか。

祈りを捧げるということまでがお寺における写経の意味であり、東慶寺における白蓮舎の存在意義です。

そして、個人的な祈りの内容が、写経を通じて、ゆくゆくは世のため人のためのものとなっていく。そうした広がりや未来を感じられることが写経の魅力のひとつなのでしょう。

───ところで、拝観料を廃止したことは非常に重い決断だったのではないでしょうか。写経のための会場をはじめ、東慶寺の施設維持や庭園管理には人手も要します。何が井上さんをそこまでさせているのでしょうか。

井上 決断をし、実行に移してからはしばらく本当に大変でした。帯状疱疹にも悩まされました。しかし、先ほど申し上げたような自分なりのお寺のあり方は譲れませんでした。誰にでも開かれた神聖な場所であること、そこにこだわり続けていくことで、やがてお寺自らがそうなっていきます。ですから東慶寺のHPでそのこだわりを発信し続けてもいます。

こうしたことにより、どのような時代になっても必要とされる寺になると考えます。わたしが住職をしている期間なんて、長くてあと30年ぐらいでしょう。いつかは誰かにこのお寺を引き継がなきゃいけないわけです。神聖な場所としてみんなに必要とされているお寺、お花がきれいに咲く時期だけ観光客が来るのではなくて、信心深い人が足繁くお参りされるお寺にしておけば、時代が変わってもずっとそういう佇まいや意思が脈々と受け継がれていき、再びコロナみたいな時代が来ても乗り越えていけるはずです。何かしらの価値があるから残るわけです。それが具体的に何かはわかりませんが、これまでも人々に必要とされ、意味や価値があるからこそ、こうして受け継がれてきたのでしょう。これほど進化したデジタルの時代であっても、不思議なことにそれだけで十分だとはなりません。スマホやAIと墨や筆が共存していく。やはり表があれば裏があるように、そこには何かしらの意味、価値があるのでしょう。

───これから先の千年、この東慶寺をどのように維持し、次代へとつなげていくお考えでしょうか。

井上 東慶寺には700年の歴史があります。その間、順調な時代の住職もいれば、困難に直面した住職もいました。その時々の住職が次の世代のために懸命に努め、それを繰り返して今に至ります。

以前、裏千家のお家元が非常に印象的なことをおっしゃっていました。「我々お茶の世界の家元というのは、野球の中継ぎピッチャーみたいなもの」だと。千利休が先発ピッチャーで、あとは全部中継ぎピッチャー。中継ぎにもさまざまな役割がありますが、お茶の世界でいえば、栄華を極めるいい時代に家元になる人もいれば、立て直しが必要な時代に家元になる人もいる。それぞれその時々の役割と責任がありますが、マウンドに上がった以上は全力で投げ切らなければなりません。

東慶寺においても、次の住職、そしてその次の住職たちに「あのとき井上住職がこれをやっておいてくれたおかげで助かった」と思われることを、できるだけ多く残したいと考えています。逆に、余計なことをしてくれた、と思われることは避けるべきです。時代によって何が正しいのか、それは変わっていく部分もあります。しかし、後の世に受け継いだ人にとってマイナスになるようなものは残してはなりません。どの業界でも同様でしょうが、やらなくていいことはやらないほうがいいというのが鉄則です。

拝観料を廃止したことで経済的には確かに苦しくなりました。しかし、それこそ天の救いの手ではありませんが、新たな道が拓けたりもするものです。ギリギリの状態だからこそ、さまざまな工夫を凝らすことができます。特に禅宗である臨済宗はその傾向が強いのではないでしょうか。

不要なものをどんどんそぎ落として、本質に迫る。お寺の建築も極めて質素で簡素です。可能な限り無駄を省き、必要最低限の形で本質に向き合い、突き詰めていく。そして、それを訪れてくれる方々と守り育て、自ら存在できるお寺として次の代へ渡していく。わたしができるのはそれだけです。

───本日は目が覚めるような写経体験だけでなく、お寺のあり方に至るまで写経を通じて世界が広がりました。貴重なお時間とお話、ありがとうございました。

※インタビュー後記のようなものを300~500字程度で入ります

(Interviewer:ツノダ フミコ 本誌編集委員長)

井上 大光(いのうえ だいこう)氏

東慶寺 住職

昭和58年、前住職 井上正道の二男として生まれる。

大学卒業後、円覚寺専門道場 横田南嶺老師の元で修行。

平成25年より住職に就く。

佐野 大樹 氏

アナリティカル・リングイスト

コロナ禍において、言語学を生業にしてきた人間にとってひどく心配させられる記事があった。リモートワーク中「もうこの仕事やらなくていいよ」という上司のチャットのメッセージを見て、部下が退職してしまったという記事だ。上司は部下を気にかけて「仕事の量を調節してあげよう」という意図をこの言葉で表現しようとしたが、部下は「自分はもうこの仕事に必要ない」と解釈したそうである。

現在はまた多様なコミュニケーションスタイルが可能となったが、言葉を解釈する側の思考と表現する側の思考の不一致によって起こる問題は、いまだに様々な場面で見受けられるように思う。言葉を表現する側も、言葉を解釈する側も、自身が存在する状況に応じて言葉の意図を考える。そのとき、お互いの状況全てが共有されるわけではなく、文脈が違えば書かれた言葉と読まれた言葉の意味に差異が生じてしまうのは、避け難い問題のようにも思える。

では、言葉を書く側も読む側も、対話を成立させるためには何が肝要になってくるだろうか。私は、そこで鍵となるのが「シェアード・ディスコース」というコンセプトであり、それを達成するのに活用できるツールのひとつが生成AIなのではないかと考えている。

言語学では、会話や文章とそれを取り囲む文脈、状況や文化を含めて、「ディスコース」と呼ぶ。例えば、先ほどの「もうこの仕事やらなくていいよ」のディスコースは、その発言だけをさすのではなく、話し手と聞き手が置かれた状況、所属する企業・社会の文化や背景なども含めたものになる。

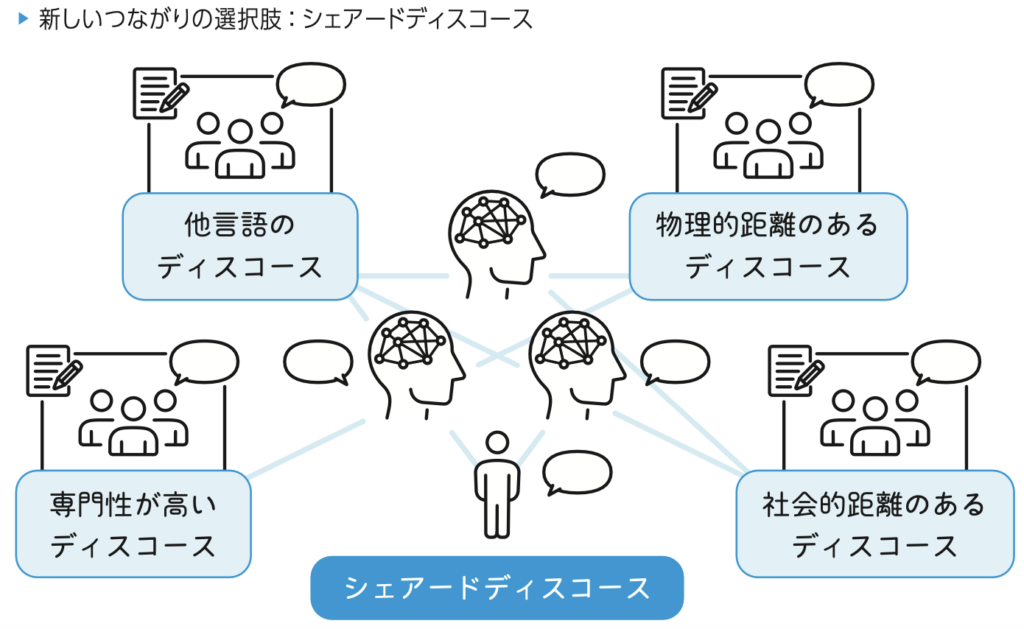

インターネットやSNSが発達した現代でも、自分が経験したことのないディスコースにアクセスすることは、必ずしも容易ではない。ネットを介して、多様なディスコースの文章や会話にアクセスすることはできるようになったものの、その背景にある状況や文化を踏まえて言葉を読んだり・書いたりすることは、言語の壁、物理的距離の壁、専門性の壁、社会的距離の壁など、様々な要因によって制約される。

このような壁を溶かして、自身が所属するディスコースだけでなく、さまざまな社会やコミュニティーとディスコースを共有するという選択肢のことを、私は「シェアード・ディスコース」と呼んでいる。言葉を読み、書き、そして、それについて考えるときに、様々なディスコースを観点として、表現された・解釈された言葉だけでなく、選ぶことができた他の選択肢、および、その背景を考えることができれば、言葉を平面的に捉えるのではなく、解像度を上げて、多角的に言葉を表現・解釈することができるのではないだろうか。

では、ディスコースを踏まえつつ言葉の表現・解釈の選択肢を考えるにはどうすれば良いのだろうか。もしも「あなたのディスコースについて説明して」と対話者に聞かれたら、どのように文脈や背景を説明すれば良いのか、考え込んでしまうようなこともあるだろう。私は、そこで活用できるのが、言語学のディスコースを捉える枠組みと生成AIとの対話ではないかと考える。

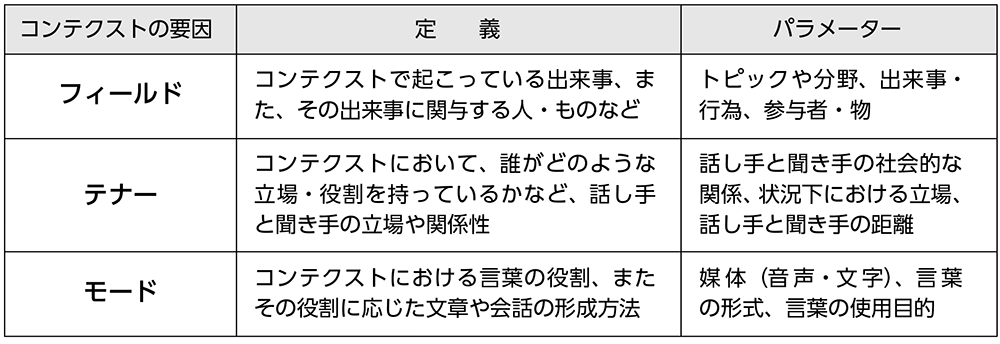

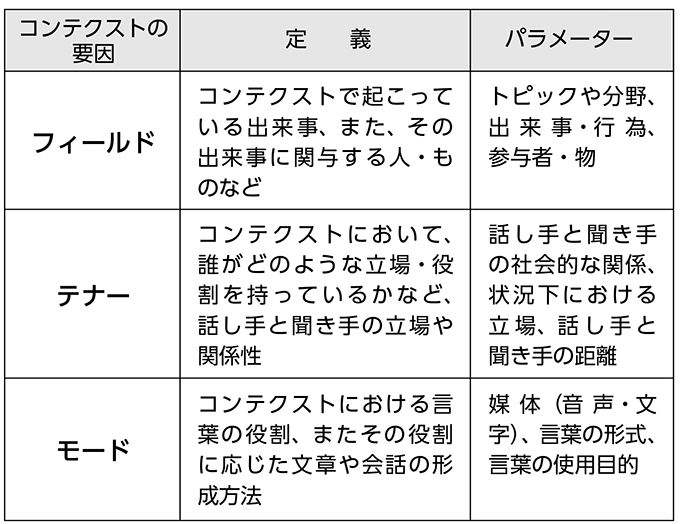

ひとくちに言語学といってもさまざまな理論があるが、Systemic Functional Linguistsと呼ばれる機能言語理論では、「状況のコンテクスト」という枠組みを用いて、ディスコースを記述する。この言語理論では、言葉の選択に影響する主なコンテクストの要因として、「フィールド」「テナー」「モード」の3つがあるとしており、それぞれ以下のように定義している。

この枠組みを用いてディスコースにアプローチすることで、文脈や背景といった漠然としか見えないようなものも、解像度を上げて説明することができるようになる。フィールド、テナー、モードを観点とし、それぞれのパラメータとその値を記述し、それをコンテキストとして捉えるというわけである。

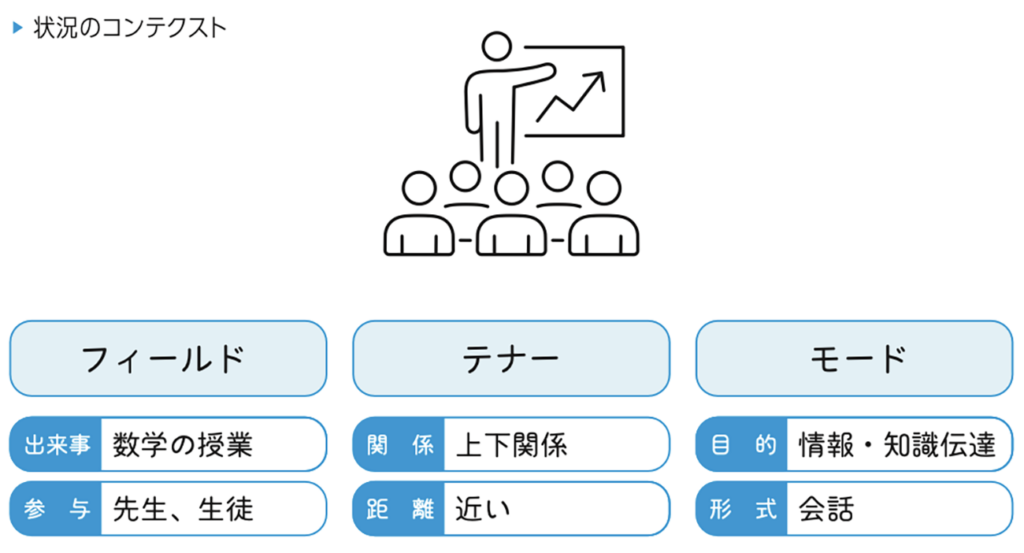

このように、言葉の文脈や背景について記述することを、私は「コンテクスト・プロファイリング」と呼んでいる。例えば簡単な例として、この枠組みを用いて、数学の授業のコンテクスト・プロファイルは以下のように記述することができるだろう。我々は言葉を選ぶ際に、実はこのようなコンテクスト・プロファイリングを無意識に行っていると考えられる。特別なスキルではなく、あくまで、無意識に行っている行為を明示的にする過程と考えていただきたい。

コンテクスト・プロファイリングを用いて、解像度を上げてディスコースを捉えるスキルを獲得できると考えるが、それ単体だけでは、様々なディスコースを観点として言葉を表現・解釈できるようになるわけではないだろう。分析スキルをもっていても、様々なディスコースと接する機会が無ければ、ディスコースごとに可能な言葉の表現・解釈の選択肢がどういったものなのか把握できないためである。今までは、多様なディスコースを「経験」する、または「適応」できるか否かが、言葉の選択肢を考える力に大きく影響を及ぼしてきたのではないかと考える。多様なディスコースを経験するには、時間にも機会にも恵まれている必要があった。しかし、今、我々は生成AIという選択肢を持っている。

生成AIは、言語の壁、社会の壁、コミュニティーの壁、物理的距離や専門性の壁を超えて、ひとりの人間が一生かかっても経験することができない量の言葉をデータとして、構築されている。この強みを生成AIとの対話で言語学の知見を踏まえながら活用することで、シェアード・ディスコースを構築して、言葉を考える力を養っていくことができるのではないかと考える。

冒頭の例について考えると、上司は、部下のフィールド・テナー・モードで「もうこの仕事やらなくていいよ」という言葉がどのように解釈される可能性があるか、同じ意図を伝えるにしても他の表現の選択肢にはどのようなものがあるか、生成AIに選択肢を提示させることで、部下のディスコースにおける言葉の選択肢を擬似的にシミュレーションできるのではないだろうか。同様に、部下は、上司のフィールド・テナー・モードで「もうこの仕事やらなくていいよ」はどんな解釈の選択肢があるのかを生成AIに回答させ、上司のディスコースにたって、発言を捉え直すことも可能になるのではないだろうか。例えば、生成AIとの対話の具体例として、以下のように、フィールド・テナー・モードを記述して、生成AIに質問することができるだろう。

プロンプト

以下のコンテクストで、部下に「もうこの仕事やらなくていいよ」と伝えようと思います。部下は、この表現をどう解釈する可能性があるか、解釈の選択肢を考えてください。また、この表現以外には、どのような伝え方があると思うか、いくつか提案してください。

フィールド:

– 出来事: プロジェクトの仕事の割り振りの調整

– 参与者: 自分 (上司)、部下

テナー:

– 自分と部下の関係: 上下関係

– 自分と部下の距離: プロジェクトメンバー、仕事での付き合い

モード:

– 目的: 部下に、仕事の量を調節するために、この仕事はもうやらなくて良いと伝える

– 形式: リモートワークのためチャット形式での伝達

すると生成AI (Gemini 2.0 Flashを使用)は、以下のように、部下の立場を想定して、言葉の解釈と表現の選択肢を提示してくれる。これを参考にしつつ、上司は自分の言葉の選択について、部下に伝える前に、考えることができるのではないだろうか。

生成AIの回答

部下が「もうこの仕事やらなくていいよ」という表現を解釈する可能性

部下がこの表現をどのように解釈するかは、様々な要因によって異なりますが、以下のような可能性があります。

ポジティブな解釈

ネガティブな解釈

その他の解釈

「もうこの仕事やらなくていいよ」以外の伝え方

部下への伝え方一つで、相手の受け取り方は大きく変わります。以下の例を参考に、より建設的な伝え方を検討しましょう。

理由を明確に伝える:

感謝の気持ちを伝える:

今後のことを話す:

もちろん、生成AIが常に全ての可能性を提示できるとは限らないものの、生成AIと様々なコンテクストを想定して言葉を考えることで、言葉の平面的な表現・解釈からの離脱のきっかけを掴むことができると考える。自身のhere-now (ここ・いま)に縛られた言葉の表現・解釈の選択だけでなく、第三者や他のコミュニティーのディスコースの立場になって言葉を考える練習場として、生成AIとの対話を活用するというわけである。

最後に、今後の社会で、言葉を読む・書く・考えるうえで、より必要になってくる力は何か、考えてみたいと思う。私は、それは主体性なのではないかと思う。

言葉が記号である以上、読むという行為も書くという行為も、言葉だけで意味が成立するわけではない。話し手・聞き手を取り巻く文脈が存在するからこそ、言葉は生きる。話し手も聞き手も、自身を取り巻くディスコースだけでなく、対話者のディスコース、さらには、他のコミュニティーや社会のディスコースについて生成AIを介して、シミュレーションできるようになることで、言葉を平面的でなくより多角的に考えることができるようになっていくのではないだろうか。

生成AIとの対話を介して、自分が今まで経験したことがないディスコースを、自分のディスコースに取り込んでいき、様々なディスコースを共有していくなかで、我々は、どのディスコースが有益か、優先されるべきか、自身の目的やゴールに合致するのかを判断できる必要がある。このとき、自身の言葉の表現・解釈の選択を、評価、分析、優先順位付けできるような「選択力」が求められる。この選択力が、我々の主体性を築いていくと考える。

生成AIの普及とともに、言葉を読むこと・書くことがより容易になっていく社会で、一般教養として言葉を考えるスキルの獲得がより重要になっており、人と人のコミュニケーション手段としての言葉だけでなく、人と生成AIとの対話手段としての言葉の役割に関する言語学的・言語教育学的な知見がさらに必要になっていくのではないかと考える。

参考文献

佐野 大樹(さの もとき)氏

アナリティカル・リングイスト

Googleで生成AIの開発に従事するAnalytical Linguist(アナリティカル・リングイスト)。オーストラリア国立ウーロンゴン大学にて選択体系機能言語理論の研究で博士(Ph.D)取得後、国立国語研究所で『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の構築に従事。プロジェクト終了後、情報通信研究機構ユニバーサルコミュニケーション研究所にて、災害時の問題-対応策ツイートのマッチングや含意データベースの開発を行う。2014年より現職。著書には『生成AIスキルとしての言語学:誰もが「AIと話す」時代におけるヒトとテクノロジーをつなぐ言葉の入門書』(かんき出版)などがある。

日本は予期せぬ勢いで訪れる外国訪問客で溢れかえっている。 2030年には訪日観光客 6,000万の目標は達成されそうな勢いで、オーバーツーリズムなどの言葉をもたらした。戦後駐留軍のアメリカ人が帰国して日本文化を紹介、日本に対するアメリカ人のイメージ形成に大きな影響を及ぼした。今回、大量の訪日客が日本文化、経済に対して抱いた印象が次なる時代の日本イメージ形成に大きく影響することになるのではないか。

いろいろな文化背景を持つ訪日客の日々の行動、関心、消費行動は日本のマーケターにとってまたとない異形の大マーケット、新調査対象が目の前に誕生したことにもなる。日本のマーケターはこの新市場を前に今後どのように挑戦するのか。腕の振るい方が問われる。おもてなしが日本のマーケティングの核になるような声が一時あったが、日本の人口の半分にもあたるこの観光客6,000万人を迎えて、この日本で‟日本ならでは“の何か革新的なマーケティングの視点、手法、アイデアが生み出せるのではないか。世界が注目するような思いがけない観光マーケティングの新たな取り組み、展開も期待される。

これまで日本を訪れた観光客の評価は非常に良い。バラエティに富んだ伝統的な日本の食文化、秩序ある社会行動と治安の良さ、新幹線をはじめとする公共交通機関の発展、その正確な運行を評価するものなどさまざま。友人のアメリカの大学教授が新幹線はいつもおなじマークのところに停車するとびっくり。

失われた30年などと日本の経済状態を悲観的に見る人が多々いるが、こういった観光客のコメントから見てもこの数十年間に日本が成し遂げた素晴らしい改革は多々ある。日本はどこに行ってもきれい、清潔、美しい美観だという言葉もその一つ。日本の公共トイレがきれいだというだけではない。街並み、田園の美しさ、道にごみが落ちていない、ごみ箱がない、走行している自家用車はピカピカだと。道行く人の身だしなみもこざっぱり。観光客に日本はきれいだといわれても日本人にとっては言われてみればという感じ。目の前の美しい、きれいな街は当たり前になった。

戦後の日本の風景は空き缶、コーラなど飲料系の空瓶、それに一般ごみで無残なものだった。ボランティアグループや行政機関のブルドーザが白砂清松の海岸を清掃する姿は珍しくなかった。大都会では屋外広告がこれでもかこれでもかと言われるくらいにはりめぐらされた。広告関係者は広告効果の高い地点を探しまわった。筆者も宣伝部長時代には広告代理店と広告の掲示場所を見て回った。アメリカで現地会社の経営に参加した際に真っ先に考えたのは、アメリカの高速道路の沿線に大型の看板を掲げ商品の認知度を高めることだった。

新幹線や高速道路の開発が始まった当初、沿線は屋外広告であふれ美観が損なわれると多くの人が懸念、心配したものだ。だがそうならなかった。屋外看板はどこに行ったのかと思うくらいに日本の風景は一新。都市の美観運動、環境汚染問題解消に国を挙げての取り組み、オリンピックをはじめとする国際行事、海外交流で触れ生まれたた都市や田園に対する美観意識や公共意識の向上、潜在的に存在する日本人の清潔感、美意識が根底で大きく働いたこともあろう。

かなり前に新たに登場した屋外広告規制も都市景観の美観向上に大きく作動した。改めて広告規制のガイドラインや関連条例を手にしてみると、それが旧来の屋外広告活動に大変容を求め、都市景観創造活動を活発化し、日本のマーケターに積極的に大変身させる原動力ともなった。多くの都市や町が都市景観賞や都市景観大賞を受賞。令和6年度には天童温泉街地区(山形)、汐留イタリア街地区(東京)、堀川納屋橋地区(名古屋)、中之島公園公会堂周辺地区(大阪)、大名二丁目地区(福岡)が都市景観大賞を受賞した。政府は歴史的風致維持向上計画の認定制度を制定、令和6年度までには97都市が認定されるなど日本全体を通して美化活動が展開されてきた。これからは身近な広告媒体でもあり案内標識でもある電柱の地中化だという。

デジタルメディアの登場と広告制作の革新的変容と美しい均整の取れた広告作品の登場も広告の風景を大きく変化させている。訪日観光客は携帯で動きまわる。レストランで同席した観光客が携帯を出して北京から来たと自己紹介、歩く人の目は常に携帯にあり、伝統的な広告や媒体は姿を消すしかなかったのだ。デジタル化がマーケティング活動に革命的な変革をもたらし始めていることも再認識する次第だ。

Text 大坪 檀

静岡産業大学総合研究所 特別教授